売上アップ・第一想起の獲得を実現するX活用はホットリンクにご相談ください

ホットリンクは数多くの企業のSNS活用をご支援しており、UGC増加による売上アップ・第一想起の獲得において成果を上げてきました。

<UGCが増加した事例>

- 菓子メーカーのUGC数が1年で8倍に増加

- 全米No.1ソーセージブランドのUGC数が9倍に増加

まずは、弊社のご支援事例をご覧ください。

成功事例を見てみる

Xのインプレッションとは

Xにおけるインプレッションは、投稿がユーザーのタイムラインに表示された総数を示す指標です。投稿がどれだけタイムラインに表示されたかを把握する指標となり、コンテンツの効果測定に欠かせません。過去の投稿のインプレッション数を比較・分析することで、どのような投稿内容や形式が伸びやすいかを把握することができます。

リーチとの違い

インプレッションと混同されがちな指標に「リーチ」があります。これは投稿を実際に見た「ユニークユーザー」の数を指します。例えば、同じユーザーが1つの投稿を複数回目にしても、リーチでは1人としてカウントされるのに対し、インプレッションではその回数分カウントされます。

この違いを知ることで、投稿がどのようにユーザーに影響を与え、どれだけの行動を引き出しているかを、より正確に把握できます。インプレッション数が多い投稿は、幅広いユーザーに表示されていることを示しますが、リーチ数が相対的に少ない場合は、同じユーザーが何度も投稿を目にしている可能性が考えられます。

Xのインプレッション数を決める要素

Xでインプレッションを伸ばすためには、ユーザーの反応を引き出す投稿設計やユーザーとの関係構築が重要です。具体的には、参加型の投稿でエンゲージメントを高めたり、動画や複数枚の画像を活用して滞在時間を延ばしたり、定期的な企画投稿でアカウントへの接触頻度を保つなど、さまざまな工夫を行いましょう。

以下では、これらの手法について詳しく解説していきます。

①ユーザーの反応を引き出す投稿設計

投稿に対する「いいね」や「リポスト」、「リプライ」といった、ユーザーからの反応が重視されています。これらのエンゲージメントが多い投稿は、ユーザーの興味関心にマッチしていると判断され、アルゴリズムにより「質の高いコンテンツ」として評価されます。そのため、より多くのユーザーにリーチしやすくなり、結果的にインプレッションの増加につながります。

また、「いいね」や「リポスト」に加えて、動画視聴や画像のクリックなどのアクションも投稿の評価に影響します。

②コンテンツへの滞在時間

Xでは、ユーザーが投稿にどれだけ長く滞在したかも、アルゴリズムに評価されます。滞在時間が長いほど、「質の高いコンテンツ」として評価され、さらに多くのユーザーに表示される可能性が高まります。

また、投稿への滞在時間が延びることで、X全体での滞在時間も増加し、広告の表示機会が増えるため、Xにとっての収益向上に直結します。そのため、長時間視聴される投稿は質の高いコンテンツとして、プラットフォーム内で優遇されると考えられます。

③投稿から他のコンテンツへの回遊

ユーザーが投稿内のハッシュタグをクリックして他の投稿を見たり、そこから関連投稿や次のコンテンツを閲覧する「回遊」が増えることは、X上での総滞在時間を延ばすことにつながります。

ユーザーがプラットフォームに滞在する時間が長いほど、広告表示機会も増加するため、ユーザーの滞在時間はXにとって重要な指標と言えます。そのため、ユーザーが投稿を見た後も他のコンテンツの閲覧を続けることは、アルゴリズムから高い評価を受ける要素の一つとなり、結果として投稿のインプレッション数の向上にもつながります。

④ユーザーがアカウントに接触する頻度

定期的に投稿を行い、ユーザーがアカウントに触れる機会を増やすことも重要です。例えば、毎週の企画投稿を設定することで、「〇曜日はこのアカウントをチェックしよう」といった習慣をユーザーに形成できます。

また、「いいね」や「リポスト」といったアクションだけでなく、滞在時間やクリック数が評価されることを踏まえ、フォーマットやテーマを工夫して投稿を続けることが大切です。これにより、アカウントに関心の高いユーザーにはそのアカウントの別投稿がより多く表示され、結果としてインプレッション数の増加につながります。

Xのインプレッションを伸ばす施策

アルゴリズムの変更により、フォロワーに情報が届きにくくなっているのが現状です。オーガニック投稿だけではインプレッション獲得に限界があるため、X広告の活用が効果的な運用の鍵となります。

以下では、この広告活用に加えて実施できる、オーガニック投稿での取り組みをご紹介します。

①参加型の投稿でエンゲージメントを高める

ユーザーの参加を促す投稿は、エンゲージメントを高めるための効果的な手法です。例えば、「クイズの答えをコメントしてください」や、「いいね数が◯万件になったら、△△△△をします」といった参加型の投稿をすることで、ユーザーの興味を引き、自然に反応を得やすくなります。

また、具体的な期限を設けることで、ユーザーの行動をより促進できます。例えば、「正解発表は明日の◯時にします!」や、「〇時までにいいねが△件になれば、ヒントの画像を公開します」といったアプローチが効果的です。

ただし、エンゲージメントを意図的に過度に集めようとする行為は、X側からペナルティを受ける可能性があります。アカウント全体の投稿数を考慮して、頻度が高くなりすぎないように注意しましょう。

参照:プラットフォームの操作とスパムに関するXのポリシー | Xヘルプ

②投稿への滞在時間を伸ばす

前述した通り、Xでインプレッション数を増やすには、投稿への滞在時間を延ばすことが効果的です。ユーザーがコンテンツに長く留まるほど、アルゴリズムによって評価され、さらに多くのユーザーにリーチする可能性が高まります。以下のような工夫を活用することで、滞在時間を伸ばすことができます。

動画を活用した投稿:Xでは、動画を再生すると画面全体に表示され、スクロールするまでは他の投稿が見えないため、自然と視聴時間が延びます。

また、動画視聴後は関連コンテンツが連続して表示される仕組みにより、X全体での滞在時間も増加します。このようなプラットフォームへの滞在を伸ばすことは、アルゴリズムに評価され、結果として投稿のインプレッション数の向上につながります。

複数枚の画像を使用:複数枚の画像を投稿することで、タイムラインでの表示が小さくなるため、ユーザーが詳細を確認するためにクリックする可能性が高まります。これにより、メディアへのエンゲージメントが増え、投稿の滞在時間が伸びます。

縦長・正方形の画像を使用:タイムライン上での画面占有率が高いため、16:9の横長画像よりも縦長や正方形の画像を使用する方が効果的です。これにより、他の投稿よりも目立ちやすくなり、ユーザーの視線を集めやすく、インプレッション数の向上が期待できます。

③コンテンツへの接触頻度を保つ

ユーザーがアカウントを定期的にチェックしたくなる仕組みを作ることが重要です。そのために、定期的な投稿を心がけましょう。例えば、週に5回投稿する場合、一度にまとめて投稿するよりも、日々分散して投稿する方が効果的です。

また、毎週の恒例企画を実施することで、「毎週○曜日に新しいコンテンツが投稿される」といった期待感をユーザーに持たせることができます。例えば、飲食チェーンが毎週金曜日に特定のメニューキャンペーンを行うように、定期的な企画を続けることで、ユーザーが自然とアカウントを訪れるようになります。

このように、定期的な投稿や恒例企画を活用することで、自社投稿へのユーザーの接触頻度を高め、エンゲージメントを向上させることができます。継続的な接触を維持することで、アルゴリズムの評価も向上し、インプレッション数の増加が期待できます。

④オーガニック投稿を広告に活用する

オーガニック投稿の中で特に反応の良かったものは、X広告として再活用するのがおすすめです。この方法を取り入れることで、広告の費用対効果を最大化しながら、さらにインプレッションを拡大できます。

まずは上記で紹介した方法を試し、特に反応が良かった投稿を広告として配信してみてください。新たな成果を生むきっかけになるはずです。

インプレッションが伸びない原因と対処法

インプレッション数の伸び悩みには、いくつかの共通した原因があります。以下では主な原因を4つ挙げ、それぞれの対処法をご紹介します。自社アカウントの状況に合わせて参考にしてみてください。

①ユーザーの反応を引き出すコンテンツ設計ができていない

フォロワーからのエンゲージメントを引き出すような投稿設計ができていないと、アルゴリズムに評価されず、インプレッションが伸びにくくなります。多く見られる問題点として、一方的な情報発信になっていることが挙げられます。

また、競合アカウントとの差別化ができていない投稿は、ユーザーの興味を引きづらいです。加えて、広告色の強いコンテンツは、フォロワーの関心を下げ、エンゲージメントが得られにくい傾向にあります。

②アルゴリズムの更新に対応できていない

アルゴリズムは定期的に更新されており、最新のアルゴリズムに対応できていないと、インプレッションが伸び悩む可能性があります。現在(2024年11月時点)のアルゴリズムでは、ユーザーのエンゲージメントや滞在時間が重視される傾向があります。そのため、これらを配慮した投稿形式や内容を心がけましょう。

また、外部リンクを含む投稿には注意が必要です。Xのオーナーであるイーロン・マスク氏は、外部リンクを直接メイン投稿に含めることで表示ランクが下がる可能性を指摘しており、リンクはリプライに追加する形式を推奨しています。この方法を活用することで、アルゴリズムの評価を保ちながら、ユーザーに必要な情報を伝えることができます。

ユーザーを引きつける投稿を作り、外部リンクを最小限に抑えることがリーチの拡大につながります。

③アクティブなフォロワーが減少している

フォロワーが増えていても、投稿を見たり反応したりするアクティブなフォロワーが減少すると、投稿の直後のパフォーマンスが低くなり、インプレッションが伸び悩むことがあります。現在のアルゴリズムでは、フォロワーの重要度が相対的に下がっているものの、投稿直後のエンゲージメントの獲得は引き続き重要な要素です。

たとえフォロワー数が順調に増加していても、投稿に興味を持って反応してくれるフォロワーが少なければ、インプレッションの増加には結びつきません。

そこで、自社の商品やサービスに興味関心の高いフォロワーを効率的に獲得するために、まずは広告を活用することが効果的です。その上で、フォロワーとの継続的なコミュニケーションを通じて関係性を築くことで、投稿への反応が増え、結果的にフォロワー以外のユーザーにも投稿が届きやすくなります。

④ユーザーに見られる時間帯に投稿できていない

投稿を行うタイミングがユーザーのアクティブな時間帯と合っていない場合、せっかくのコンテンツが目に触れないまま埋もれてしまう可能性があります。

まずは、評価の高かった過去の投稿から、フォロワーやターゲットとなるユーザー層がXを利用している時間を把握しましょう。それに合わせた時間帯に投稿することで、より多くのフォロワーの目に留まりやすくなります。フォロワーからの反応が増えることで、投稿は自然とフォロワー以外のユーザーにも広がっていきます。その結果、新たなユーザー層へのリーチにもつながり、さらなるインプレッションの増加が見込めます。

関連記事:X(旧Twitter)の投稿時間はいつがおすすめ? アクティブな時間のポストで効率的に投稿を伸ばすコツ

⑤ビジュアルやコンテンツが魅力的でない

解像度の低い画像や見栄えが良くないビジュアルは、ユーザーの興味関心を引きづらく、インプレッションも伸びにくくなります。飲食業界であれば食欲をそそるシズル感のある写真、家電業界であれば実際の使用シーンが伝わる写真などが効果的です。

また、情報が薄い投稿や内容が不十分なコンテンツもユーザーの関心を集めにくい原因となります。実用的な情報を盛り込んだり、商品やサービスの特徴を明確に伝えたりすることで、投稿の魅力を高めることができます。例えば、食品業界なら手軽に真似できるアレンジレシピ、ロングセラー商品なら懐かしさを感じられる過去の製品情報を紹介するなど、ユーザーの感情や行動を喚起する工夫をしてみてください。

X運用の成功事例

ホットリンクは数多くの企業のX運用を支援しており、売上貢献・認知拡大まで繋げた成功事例が豊富にございます。

弊社が支援した企業におけるX運用の成功事例をご紹介します。

以下の事例は、MarkeZineで無料の会員登録をしている方のみ閲覧できます。

お菓子メーカー「シャトレーゼ」

お菓子メーカーのシャトレーゼ様は、若年層へのアプローチに課題を感じ、X(Twitter)活用を開始しました。UGCを生み出すアカウント運用やX(旧Twitter)広告、参加型コンテンツ企画を実施した結果、UGC投稿数が1年で約8倍に増加し、店舗売上の増加にも寄与しました。

事例詳細:クチコミ数が1年で約8倍! 店舗売上の増加にも寄与した、お菓子メーカー・シャトレーゼのTwitter活用

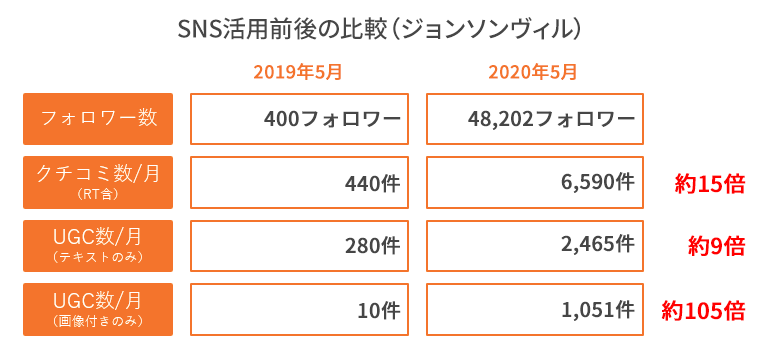

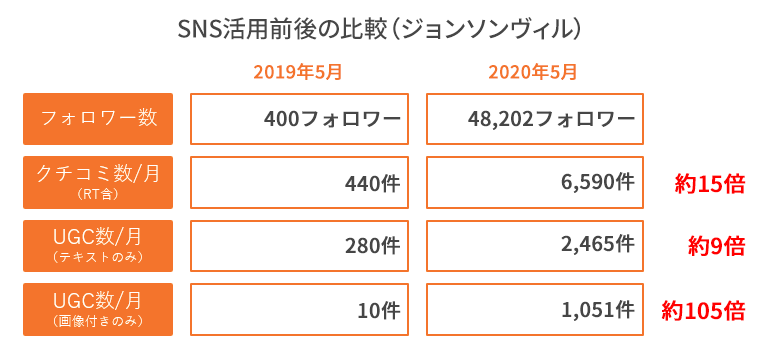

ソーセージブランド「ジョンソンヴィル」

1945年に創業された、アメリカの老舗ソーセージブランドのジョンソンヴィル様。シェアされやすいフォロワー基盤の構築。インフルエンサーやタレントを起用し、「バーベキュー」「お酒と一緒に」といった、特定のシーンをイメージさせる訴求企画も実施。

発生したUGCのリポスト運用も実施し、1年でクチコミ数が9倍まで増加しました。

事例詳細:商品の「自分ごと化」を促し、1年でクチコミ数が9倍に! 売上アップも実現した老舗ソーセージブランド、ジョンソンヴィルのSNS活用

化粧品メーカー「コーセー」

化粧品メーカーのコーセー様は、ファンとのコミュニケーションを第一にしたアカウント運用に転換し、インプレッションや投稿へのエンゲージメント数の増加につながりました。

事例詳細:【事例】目指すのは、長期的なファン化。コーセーが実践するコミュニケーション重視のInstagram・Twitter活用

あと払い決済サービス「ペイディ」

あと払い決済サービスのペイディ様は、ペイディのサービス内容をマンガコンテンツに落とし込んだオリジナル作品を制作。漫画クリエイターとのコラボ作品も制作し、X(旧Twitter)広告を配信しました。

その結果、2つ合わせて約9,000件を超えるいいね!や500件を超えるリポストが発生するなど、大きな反響を呼びました。

事例詳細:UGC数が200%に伸長!あと払い決済サービス「ペイディ」から学ぶ金融業界のSNS活用法

讃岐うどん専門店「丸亀製麺」

讃岐うどん専門店として、全国に800以上の店舗を構える丸亀製麺様。

#丸亀製麺さん暑いです #丸亀製麺さん暑いです などのハッシュタグを用いた、X(旧Twitter)キャンペーンを実施し、短期間でX(旧Twitter)トレンド1位を2度獲得。

事例詳細:【事例】丸亀製麺、短期間でTwitterトレンド1位を2度獲得!成功の鍵を握ったのは「データ分析」

ホットリンクは長年X分析・Xマーケティングに携わり、多くの企業様のXマーケティング支援をしてきました。

・菓子メーカーのクチコミ(UGC数)が1年で8倍に増加!

・全米No.1ソーセージブランドのクチコミ(UGC数)が9倍に増加!

経験豊富なSNSコンサルタントがXの戦略策定〜運用のポイントまで具体的にご提案しますので、お気軽にお問い合わせください。