X運用(旧Twitter)13のコツをプロが解説!

「Xを運用しているけど、なかなかフォロワーが増えない...」

「そもそも何を目的・目標にして運用すればいいの?」

「X運用で抑えるべきポイントがわからないままなんとなく運用している...」

といったお悩みを抱えている企業のX運用担当者の方も多いのではないでしょうか?

この記事では、X運用を支援するホットリンクのコンサルタントが、X運用において抑えておくべき13のポイントや実際の成功事例などを紹介していきます。

売上アップ・第一想起の獲得を実現するX活用はホットリンクにご相談ください

ホットリンクは数多くの企業のSNS活用をご支援しており、UGC増加による売上アップ・第一想起の獲得において成果を上げてきました。

<UGCが増加した事例>

- 菓子メーカーのUGC数が1年で8倍に増加

- 全米No.1ソーセージブランドのUGC数が9倍に増加

まずは、弊社のご支援事例をご覧ください。

成功事例を見てみるこの記事の内容

X運用(Twitter運用)とは

X(旧Twitter)の運用とは、企業がマーケティングや集客、ブランディング、CRMなどを目的に、Xの公式アカウントを開設して投稿をしたり、他ユーザーとコメントやDMでコミュニケーションを取る「アカウント運用」のことを指すことが多いです。

X広告は「広告運用」と呼ぶことが一般的です。

Xマーケティングの全体像については下記の記事をご覧ください。

関連:X / Twitterマーケティングの戦略・施策を徹底解説!

Xの媒体特性

Xの媒体としての特性を解説します。

Xは、2006年に140文字以内(英数半角280文字)で短文の投稿ができるSNS「Twitter」としてリリースされ、長らく利用されてきました。2023年7月に「X(エックス)」に名称が変更。現在では短文投稿だけでなく、「Xスペース」という音声でリアルタイムの会話ができる機能や、X Premiumに課金したユーザー限定で25,000文字の長文投稿機能が提供されています。また、動画投稿のレコメンド割合が増えてきています。

Xのユーザー数

2023年7月29日、イーロン・マスク氏は、Xの月間ユーザー数が5億4,000万人を超えたことを明らかにしました。

𝕏 monthly users reach new high in 2023 pic.twitter.com/trqLGBEvvA

— Elon Musk (@elonmusk) July 28, 2023

日本のXの月間ユーザー数は、2023年時点で6,658万人。LINEに次いで、日本で2番目にユーザー数が多いSNSプラットフォームです。

出所:2023年第四半期版 X媒体資料

▼日本のSNSプラットフォームの月間ユーザー数

LINE: 9,200万人

X(旧Twitter): 6,658万人

Instagram: 3,300万人

Facebook: 2,600万人

TikTok: 1,700万人

企業のマーケティングにおいては欠かせない媒体として、多くの企業がX上でアカウント運用を行っています。

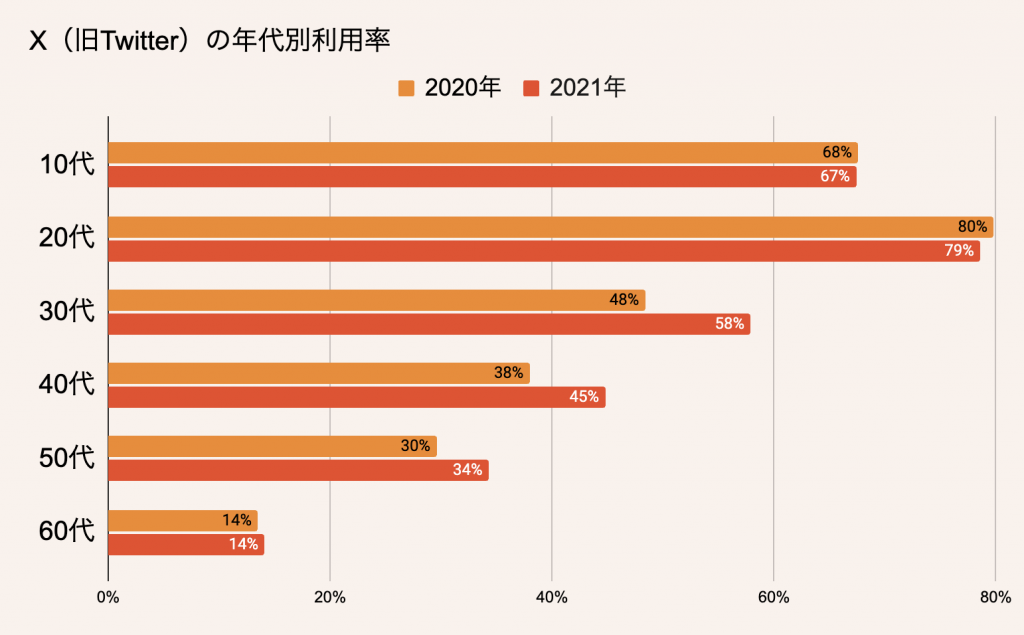

Xのユーザー属性

2022年に総務省情報通信政策研究所が公開したSNSに関する調査によると、2021年の全年代(10〜60代)のXの利用率は46.2%でした。

年代別に見ると、20代の利用率が最も高く78.6%。続いて10代が67.4%、30代が57.9%と続きます。

2020年の調査結果と比較すると、10代、20代の利用率は横ばい。一方で30代は前年比120%、40〜60代も利用率が大きく伸長しました。

若者だけでなく、可処分所得の多い30代以降のユーザー割合が増えていることは、Xマーケティングを行う企業にとって重要なポイントでしょう。

男女別に2021年の利用率を見てみると、男女ともに46%程度となっており、大きな差は見られません。また、前年と比較すると男女ともに利用率が伸びていることがわかります。

X運用のメリット

企業がXのアカウント運用を行うメリットは非常に大きいです。

どのようなメリットがあるのかを、解説します。

UGC(クチコミ)が生まれやすく拡散されやすい

様々なSNSプラットフォームがある中で、Xの大きな特長は「UGC(クチコミ)の生まれやすさ」と「拡散性の高さ」があげられます。

オープンな場所でテキストベースで気軽に会話をすることができるSNSなので、ブランドや企業、商品に関するUGCが生まれやすいのです。さらに他の人の投稿をシェアできる「リポスト機能」があるので、発生したUGCが多くの人に拡散されやすい傾向があります。フォロワー数が多い企業アカウントがUGCをリポストすれば多くのフォロワーにUGCを紹介することもできます。

企業としてはアカウント運用を起点に、UGCや引用リポスト、コメントなど、X上のブランドに関する会話量を増幅するという観点も重要になります。

潜在顧客のブランド認知を形成できる

リスティング広告などによる、「ニーズ顕在層」へのアプローチは短期的には高い効果をあげます。しかし、ニーズが顕在化している限られた検索ユーザーへの広告表示枠は、競合企業と激しい入札競争の場。獲得単価は高まり、中長期的には顧客獲得数が頭打ちになります。

マーケティング成果を出し続けるためには、顕在層へのアプローチだけでなく、マーケティングファネルの入り口となる「ブランド認知(アテンション)」を広げる必要があります。

企業としては、人々が普段時間を使っているXのようなソーシャルメディア上で、アカウント運用などの施策を行い、検索に至る前の潜在ユーザーに接触することが重要になります。

指名検索増加につなげられる

「ヘアケア おすすめ」のような一般ワードと呼ばれる検索キーワードと比較して、ブランド名・店舗名を指名で検索してくれる「指名検索」はCVRが10倍程度高いと言われています。

他社ブランド・製品と比較検討されない指名検索数を増やすことは、商品の購買数増加に直接つながります。

X運用を起点にブランド認知を広げることで、指名検索を増やすことができるのも大きなメリットと言えるでしょう。

ストックの資産になる

中長期で自社資産が蓄積されていくこともX運用のメリットです。

ダイレクトレスポンス広告やTVCMなどの有料広告施策は、広告を配信している期間に成果を得ることができますが、広告を停止すれば成果が発生しなくなる「フロー型」のマーケティング施策です。一方でXのアカウント運用は、運用を継続していくとフォロワーやUGCといった成果が積み上げられていく「積層型」のマーケティング施策なのです。

X運用のデメリット

一方でX運用の短所も存在しますので、認識しておきましょう。

炎上のリスクがある

X上でブランドについての悪評が発生し、炎上状態となってしまうリスクがあります。

しかし、多くの場合X上の炎上は、企業がXを活用していることが原因で起きるわけではなく、X外の企業活動に対してXユーザーが投稿することで炎上が発生します。

企業はXの活用を避けるのではなく、積極的にXのクチコミを収集・分析し、炎上が起きたときに早急に対応できる体制を構築しておく必要があるでしょう。

短期ですぐに効果がでない

ダイレクトレスポンス広告は、広告を配信するとすぐにコンバージョンが発生する短期で成果を見込めるマーケティング施策です。

一方でX運用はすぐに成果につながりづらい傾向にあります。X運用は中長期で成果を出す施策という認識を持つようにしましょう。

売上への成果を計測しづらい

大半のXユーザーは、買い物をしようと思ってXを訪れているわけではありません。そのため「Xの投稿からECサイトのリンクをタップしてそのまま購入」といった直接購入にはつながりづらいです。

実際はX上でブランドを認知し、指名検索でECサイトや店舗に訪れていたとしても、直接の購入経路としては計測できないため、売上への成果を計測しづらい側面があります。

UGC活用の向き不向きがある

XはUGCが発生し、拡散されやすいという大きなメリットがあるとご紹介しました。

しかしX上でのUGC発生には商材によって向き不向きがあります。

例えば商品を手に取る顧客数が多く、コモディティ化していない商品であれば自然発生的にX上でクチコミが発生する可能性が高く、UGC活用の相性がいいと言えます。

一方で無形商材やBtoBサービス、コモディティ商品の場合、UGCは発生しづらく、UGC活用に向いていないことが多いです。

無形商材の例)人材紹介サービス、金融サービス

コモデティ商品の例)セロハンテープ、トイレットペーパー

X運用にありがちな失敗原因

ここからはX運用においてありがちな失敗原因について解説していきます。

失敗ポイントを抑えて、X運用を軌道にのせましょう。

Xマーケティング = 公式アカウント運用だと思ってしまう

X活用の企業担当者の多くは「Xマーケティング = 公式アカウント運用」だと思ってしまい、施策の視野が狭くなってしまいがちです。

実際には公式アカウント運用だけでなく、X広告運用や、キャンペーン、インフルエンサーコラボ、PR投稿、UGC施策などさまざまな施策が存在します。

Xアカウント運用は目的を達成するための一手段であるという認識を持って、状況に合わせてさまざまな施策を組み合わせてXマーケティングの効果最大化につなげましょう。

ターゲットを狭めすぎてしまう

アカウントのコンセプトや投稿内容を設計する上で、対象顧客を狭めすぎてしまうケースがあります。

コンテンツを届けるターゲット顧客を定義することは問題ありませんが、狭めすぎてしまうとニッチ過ぎてコンテンツがなかなか広がらなかったり、興味を持ってくれる人の母数が少なすぎるということになりかねません。

ターゲットを狭めすぎず、「ブランド想起を紐づけていくカテゴリを広げていく」といった意識を持つことも重要です。

自社の宣伝投稿ばかりになってしまう

公式アカウント運用において、自社の宣伝ばかりになってしまい、フォロワーやユーザーにとっておもしろみのない投稿ばかり続けてしまうケースもあります。

もちろん自社の宣伝投稿を定期的にすることは効果的ですが、ユーザーが興味を持ちにくい宣伝色の強い投稿ばかりしてしまうと、ユーザーがフォローやエンゲージする動機を作ることができません。

一方でユーザーが興味を持つ投稿であっても自社サービスと関係性の薄い投稿ではブランド認知や想起につなげることができなかったり、フォローしてくれたユーザーが自社商品の販売対象にならない層だったりすることもあります。

ブランドや自社商品につながるテーマで、ユーザーがおもしろみや有益性を感じられるように、バランスを意識して投稿内容の企画をするようにしましょう。

プレゼントキャンペーンで数字上だけフォロワーが伸びている

プレゼントキャンペーンはXのフォロワー増加やUGC醸成において効果的な施策の一つです。

しかし、プレゼントキャンペーンの座組やインセンティブ内容によっては、参加者がブランドの顧客になりえない懸賞アカウントばかりになってしまう懸念もあります。

このようなプレゼントキャンペーンを連発していると、数字上はフォロワー数は増えているが、潜在顧客とはまったくつながれていなかったり、エンゲージメントがなかなか高まらないということになる可能性もあります。

プレゼントキャンペーン設計を見直して自社商品の潜在顧客が参加してくれるようにしたり、フォロワーとのコミュニケーション投稿を継続するなど、フォロワーの質も意識するようにしましょう。

X運用のコツ(設計・準備編)

ここからは、企業がXアカウント運用を成功させるために重要なポイントを、「設計・準備編」と「実行・テクニック編」に分けて解説していきます。

まずは運用を開始する前に考えておくべき、設計や準備のポイントをご紹介します。

X運用の目的を明確にする

まずはX運用を実施する目的を言語化しましょう。

例えば、自社ブランドの売上アップ、認知拡大、お問い合わせ数増加、採用人数増加、あるいは既存顧客のアクティブサポートなど。

目的によって、目標設計やとるべき施策は大きく異なるので、事前に明確化しておきましょう。

目的に合わせてKGI/KPI設計をする

言語化した目的を達成するために、計測可能な数値をKGI/KPIとして設計します。

わかりやすい「フォロワー数」のみをKPIに設定しがちですが、目的から逆算して、KGI/KPIを設計するのがポイントです。「認知を拡大する」「売上アップにつなげる」が目的であれば、ホットリンクではX上のUGC数やブランド名の指名検索数もKPIに入れてモニタリングすることをおすすめしています。

ただ、施策開始前に厳密に目標数値を設定する必要はありません。まずはおおまかに仮目標を設定し、施策を実施し、目標数値をチューニングしていくようにしましょう。

SNSマーケティングにおけるKGI/KPI設計の詳細は以下の記事をご覧ください。

UGCの相性を診断する

X運用を起点にUGCや会話量の増加を目指すことが重要であることはご紹介してきたとおりです。

ただし、商材によってUGC活用の向き不向きがあります。

自社サービスが、XのUGC増加施策に向いているかどうかは、「UGCが発生しているか」「指名検索されているか」の現状把握をもとに診断が可能です。

UGCの発生状況はX上で検索して目視でチェックする、あるいは有料ツールを用いることで簡単に高度な分析が可能になります。

指名検索数の発生状況を確認するためには、自社で設定しているサーチコンソールを確認するか、Googleキーワードプランナーなどを利用することで確認が可能です。

UGC活用の向き不向きを診断する「三枚おろし理論」の考え方については下記記事をご確認ください。

アカウントのコンセプトを設計する

アカウントのコンセプトを設計し、コンセプトに沿った投稿やコミュニケーションをすることをおすすめします。

コンセプト設計において定めておくべき、概要項目は以下です。

- ターゲットユーザー(誰向けのアカウントか?)

- 提供する価値(対象者にどのような価値を提供するか?)

- 伝え方(どのような方法で伝えるか?)

ターゲットユーザー

ターゲットユーザーは企業の場合、ブランドの顧客層であることが多いでしょう。Xでアプローチしやすい20〜30代に特化するというケースもよくあります。このターゲットユーザー像があいまいだと、投稿内容や表現方法がブレて噛み合わないアカウント運用になってしまう可能性があります。ただし、ターゲット層を狭めすぎるとニッチになりすぎて、広がりがなくなってしまうので気をつけましょう。

提供する価値

提供する価値とは、ターゲットユーザーがアカウントをフォローすることによって、どのような便益を得られるかです。この便益が明確で、一貫した価値を提供できるアカウントになると、フォローしてもらえる確率が上がり、フォロワーが離脱する確率が低下します。

提供する価値には大きく分けて、「有益性」と「エンタメ性」の2つが存在します。

有益性とは、役に立つ情報のことで、例えばコスメの使い方や観光スポット情報、新商品情報などが挙げられます。

対してエンタメ性とは、役には立たないものの、閲覧すること自体がおもしろい、楽しい情報のことを指します。

自社アカウントがターゲットユーザーに提供できる価値が何なのか、言語化してみましょう。

伝え方

伝え方は、価値をどのような方法で伝えるかのことです。例えば投稿の企画内容であったり、投稿フォーマット、写真やデザインのトンマナ、文章のトンマナなどを指します。

上記のようなコンセプトを設計することで、運用担当者が変わってもブレずに一貫した運用をできるようになります。

運用ルールとブランドアイデンティティを定義する

投稿文の言葉遣いや表記ルールを設定しておきましょう。例えば、丁寧なですます調なのか、カジュアルな語り口なのかといったルールや、ブランドに関わる重要な単語の使い方を定義します。

例)「こちらは〇〇の公式アカウント!」といったカジュアルな語り口ではなく、「こちらは〇〇の公式アカウントです。」 のような丁寧さを表現する

例)顧客のことを「ユーザー」や「顧客」と表記するのはNG。「お客様」と表記

また、画像加工をして投稿する場合は、ロゴ、フォント、カラー、余白などのヴィジュアルアイデンティティを定義しておきます。

このようなブランド・アイデンティティや運用ルールを定義しておくと、担当者が複数人いたり、交代することがあっても、ブランドとして一貫性のある表現をすることができます。

運用体制を整える

高品質で効率的な運用ができるように運用体制を構築しましょう。

少ないメンバーのチームでは全ての役割を1人で担うことも多いです。一方で人材が揃っている組織の場合は、役割分担をすることでアウトプットの質を高め、運用を効率化することができます。

Xアカウント運用チームの役割の例をご紹介します。

▼Xアカウント運用チームの役割例

ソーシャルメディアマネージャー:X運用全体の方針策定や、各担当者の連携を目的にディレクションを行います

アカウント運用担当者:投稿文を考えたり、投稿スケジュールの管理、実際に投稿作業も行います

撮影担当:X公式アカウントで利用する画像や動画の撮影を行います

デザイナー:投稿画像や動画クリエイティブの加工やデザインをします

分析担当:日々の投稿内容やUGCの分析を担当。改善点を見つけ出し運用担当者やデザイナーに改善示唆を与えます

X運用のコツ(実行・テクニック編)

続いて運用を実行するフェーズにおいて、具体的なコツを解説します。

プロフィールを最適化する

投稿を見てプロフィールに訪問してくれた人がフォローしてくれるかどうかは、プロフィールの内容に左右されます。

プロフィールの各要素について抑えておくべきポイントを紹介します。

ユーザーネーム

覚えやすく、手打ちでも入力しやすいシンプルで短いユーザーネームであることが重要です。

企業の場合、基本的には企業名やブランド名にすることが多いでしょう。無駄な文字列は極力入れず、アカウントの中身がわかりやすいようにしましょう。

例)@hottolink_pr

アイコン画像

投稿の左上などに小さく表示されても視認しやすく、記憶に残りやすい画像を設定します。

企業の場合は基本的にはロゴを利用することが多いです。複数のロゴの種類がある場合は、アイコンエリアの円に入れ込んだときに視認しやすいものを選ぶといいでしょう。

背景画像

ブランドの世界観が伝わりやすいイメージ画像や、今推したい新商品の画像などを設定するといいでしょう。

プロフィール文

簡潔な言葉でブランド紹介や、どのような投稿やコミュニケーションをするアカウントなのかを説明しましょう。

ECサイトやブランド公式ページ、他のSNSなど遷移してほしいページがある場合はリンクの設定をしておきましょう。

ピン留め投稿

プロフィールタイムラインの最上部に、1つの投稿をピン留めして表示しておくことが可能です。

最も反応が多かった人気投稿や、今参加してほしいキャンペーン情報など、訪問者に最初に見てほしい投稿をピン留めしておきましょう。

「エンタメ性」「有益性」の2つを意識して投稿を作成する

Xで反応されやすい投稿は「エンタメ性」か「有益性」のどちらかが優れていることが多いです。

投稿内容を作成する場合は、娯楽的要素か、役に立つ有益な情報のどちらかが含まれているかを意識するといいです。

Xユーザーの利用率が高い時間帯に投稿する

ユーザーがアクティブにXを利用している時間帯に投稿することで、エンゲージメントがつきやすい傾向にあります。

一般的に、Xユーザーがアクティブな時間帯は以下です。

- 7時~9時:朝の通勤・通学時間

- 12時〜13時:お昼休憩時間

- 15〜17時:学生の放課後時間

- 20〜23時:夕食後

Xスペースなど長時間視聴するコンテンツの場合、スキマ時間だと離脱されやすい傾向にあります。ゆっくりと時間を取れる夕食後の時間帯や、土日祝日などに実施することをおすすめします。

関連:Twitterスペース/Xスペースとは?使い方や聞くだけ参加方法も解説

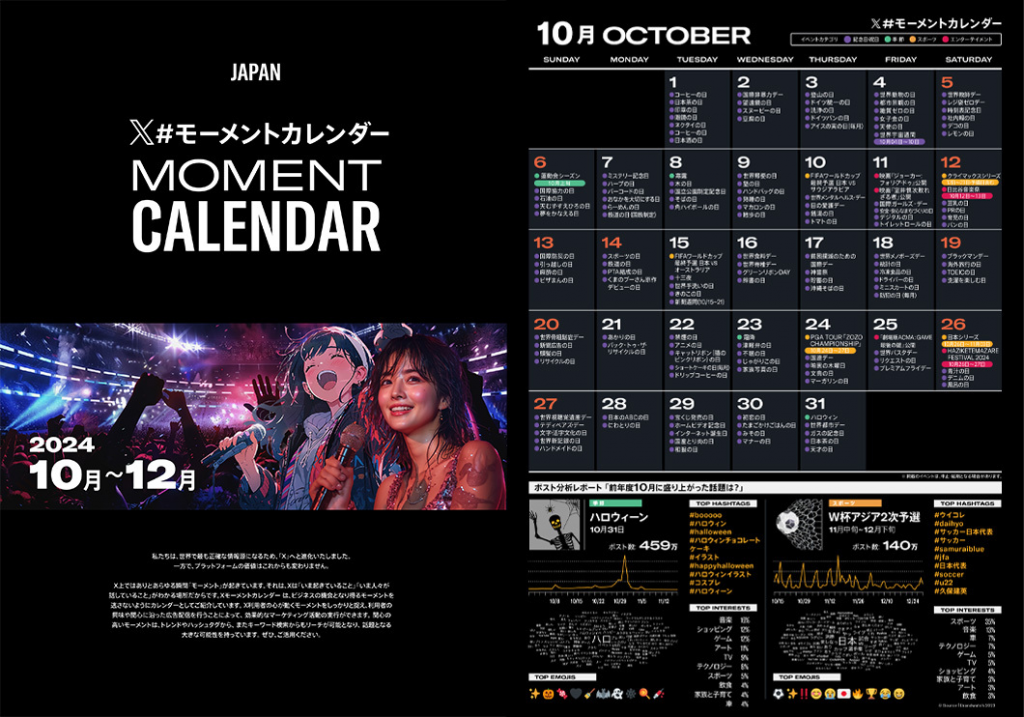

モーメントカレンダー・トレンドに合わせた投稿内容を企画する

今Xユーザーが注目していたり、話題になっているトピックについて投稿するとエンゲージメントされやすかったり、UGCが発生しやすい傾向にあります。

X上で話題が盛り上がるシーズンごとのイベントを確認するにはXモーメントカレンダーの活用がおすすめです。

話題になりやすいシーズンイベントを確認して、モーメントに合わせた投稿を企画してみましょう。

また、Xの検索タブ上で表示されるトレンドキーワードを確認して、トレンドに合わせた投稿を試してみるのもいいでしょう。

UGCを見つけてリポストする

自社ブランド名や店舗名などでエゴサーチをして、良いUGCがあればリポスト、引用リポストをしてみましょう。UGCをリポストすることで、フォロワーに良い投稿を拡散することができますし、ユーザーが公式からのリポストを狙ってUGC投稿をしてくれる確率も高まります。

良質なUGCを発見する方法としては、Xの高度な検索機能を活用してみるのもいいでしょう。

関連:真に役立つTwitterの「高度な検索機能」活用法11選

定量的にUGC投稿数推移をモニタリングしたり、言及内容の分析をしたい場合は、クチコミ@係長がおすすめです。

ミスの再発を防止するチェックリストの作成

運用を継続していると、大なり小なりミスが発生するもの。ミスが起きやすいポイントをチェックリストにしたり、ダブルチェック体制をつくるなど、同じミスを再び繰り返さない工夫が重要です。

運用の反応を検証して改善につなげる

投稿へのインプレッションやエンゲージメントなどのインサイトデータをXアナリティクスで確認したり、UGCデータを見て反応されやすい切り口や表現方法を検証しましょう。

施策を実行し、検証し、改善につなげる一連のプロセスを回していくことが、X運用を成功させるために不可欠です。

関連:X(Twitter)アナリティクスの使い方と、5つの効果的な分析手法

X運用と合わせて実施すると効果的な施策

ブランド認知向上や、売上アップなどの目的を達成する上で、Xのアカウント運用は1つの手段に過ぎません。X運用と平行して行うことでさらなる成果につなげることができる施策をご紹介します。

X広告運用

X広告運用は、X上に自社の広告を掲載する広告施策です。

広告投稿も通常の投稿と同じようにユーザーがリポストすることが可能。リポストによる広告拡散は課金されないため、拡散される広告を配信すれば、高い広告費用対効果を得ることができます。

自社に興味をもつ可能性が高いユーザーやキーワードを分析し、最適なターゲティングを設計できるかどうかも、X広告の成果に大きく影響します。

フォロワー増加目的の広告でXアカウントの基盤を構築したり、逆にXアカウント運用で発生したUGCのキーワードをターゲティングに用いるなどシナジー効果を見込めます。

キャンペーン

フォロー&リポストキャンペーンなど、プレゼントを提供するキャンペーンを実施することで効率的にフォロワー増加を達成することができます。

ただし、懸賞獲得に特化した懸賞アカウントが多くなってしまう懸念もあるので、キャンペーン設計には注意が必要です。

インフルエンサー・PR投稿

インフルエンサーにPR投稿をしてもらったり、コラボレーション投稿をすることで認知を広めたり、アカウントのフォロワー増加につなげることができます。

Xアカウント運用代行を外注する場合の費用相場は?

Xアカウント運用代行を広告代理店に依頼する場合の費用相場は30〜100万円程度です。

アカウント運用と一口に言っても、カバーしてくれる業務内容が運用代行企業やプランによって大きく異なります。

運用代行メニューに含まれるか確認すべき点は以下です。

- アカウントコンセプト設計

- KGI/KPI設計

- 投稿内容企画

- 投稿文作成

- 画像・動画の撮影/収集

- クリエイティブのデザイン加工

- UGCのリポスト対応

- コメントやDMへの対応

- 投稿/アカウントデータ分析・レポーティング・改善提案

- 競合/UGCデータ分析

- Xの最新情報やアルゴリズム状況の共有

- コンサルティングや勉強会

価格だけで代理店を比較し、安価な代理店に依頼をしたものの、カバーしてくれる領域が限定的で、かえって社内メンバーの工数がかかってしまったり、成果につながらなかったりするケースもあるので気をつけるようにしましょう。

ホットリンクのXアカウント運用代行サービス

ホットリンクは長年Xのビッグデータ解析・Xマーケティングに携わり、多くの企業様のX運用成功に伴走してきました。

ご支援させていただく上では、記事ではお伝えしきれない、プロの独自X運用ノウハウをご提供させていただきます。

戦略設計・投稿作成・レポートまでX運用に関するすべてをカバーした、運用代行メニューもご用意しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

X運用に役立つツール

ホットリンクのSNSコンサルタントも利用している、X運用に必須のツールをご紹介します。

Xアナリティクス

「Xアナリティクス」はX公式が提供している、自社アカウントに関するデータを確認可能なツールです。月ごとの投稿ハイライトや、期間を指定して投稿ごとの数値データを閲覧できます。

※X Premiumに課金しているアカウントのみ閲覧可能になる可能性があります。

クチコミ@係長

「クチコミ@係長」はXマーケティングの支援会社であるホットリンクが提供するXのUGC分析ツールです。

自社ブランドや競合について、キーワードを指定してUGC数の推移を確認したり、どのような文脈で会話されているのかを可視化。

ホットリンクではクチコミ@係長によるUGC分析をもとに、Xで話題化する投稿作成やキャンペーン企画の設計を行うことで成功精度を高めています。また、広告配信する際のキーワードやハンドルターゲティングの設計にもUGC分析結果を活用しています。

Yahoo!リアルタイム検索

Yahoo!リアルタイム検索はYahoo!が提供しているXの投稿をリアルタイムで検索したり、投稿数のトレンドを確認することができる無償ツールです。

投稿数トレンドは「6時間」「24時間」「7日」「28日」から選択可能で、概算の投稿数も確認できます。

X運用の企業成功事例

X運用の企業成功事例をジャンル別にご紹介します。

お菓子メーカー「シャトレーゼ」

お菓子メーカーのシャトレーゼ様は、若年層へのアプローチに課題を感じ、Twitter活用を開始しました。UGCを生み出すアカウント運用やTwitter広告、参加型コンテンツ企画を実施した結果、UGC投稿数が1年で約8倍に増加し、店舗売上の増加にも寄与しました。

事例詳細はこちら:https://www.hottolink.co.jp/service/twitter/case/chatraise/

ソーセージブランド「ジョンソンヴィル」

1945年に創業された、アメリカの老舗ソーセージブランドのジョンソンヴィル様。シェアされやすいフォロワー基盤の構築。インフルエンサーやタレントを起用し、「バーベキュー」「お酒と一緒に」といった、特定のシーンをイメージさせる訴求企画も実施。

発生したUGCのリポスト運用も実施し、1年でクチコミ数が9倍まで増加しました。

事例詳細はこちら:https://www.hottolink.co.jp/service/twitter/case/johnsonville/

化粧品メーカー「コーセー」

化粧品メーカーのコーセー様は、ファンとのコミュニケーションを第一にしたアカウント運用に転換し、インプレッションや投稿へのエンゲージメント数の増加につながりました。

事例詳細はこちら:https://www.hottolink.co.jp/column/20230711_113617/

中古車販売・情報「グーネット」

カーライフ全般をサポートするWebサイト、グーネット様。

車をきっかけに知り合った男女が距離を縮めていくラブコメディ漫画「車Lv.1の僕と車Lv.100のギャル(僕ギャル)」を制作し、Xプロモーションを実施。UGCが発生しづらい商材ですが、プロモーション企画を起点にUGCの創出に成功しました。

事例詳細:https://www.hottolink.co.jp/column/20210831_110298/

X / Twitterの戦略策定・運用はホットリンクにご相談ください

ホットリンクは長年X分析・Xマーケティングに携わり、多くの企業様のXマーケティング支援をしてきました。

・菓子メーカーのクチコミ(UGC数)が1年で8倍に増加!

・全米No.1ソーセージブランドのクチコミ(UGC数)が9倍に増加!

経験豊富なSNSコンサルタントがXの戦略策定〜運用のポイントまで具体的にご提案しますので、お気軽にお問い合わせください。

SNSマーケティングに関する独自のノウハウを広げるイベントを積極的に開催しています

X(旧Twitter), Instagramマーケティングについてお悩みの方へ

プロ視点の解決策をご提案いたします!

まずはお気軽にご相談ください