質の高いUGC(※)を生み出し、集客やサービス認知に成功している企業事例を紹介する連載「きょうのUGC」。今回のゲストは、【飲める脂の豚肉】山西牧場さんです。

※UGCって何? という方はこちらの記事をどうぞ!

茨城県坂東市で約7,000頭の豚を飼育する、山西牧場さん。質の高い脂や臭みのなさ、アクが出にくいという高品質の豚肉は、「飲める脂」と評され多くの支持を集めています。2018年には、食肉の品評会である東京食肉市場豚枝肉共励会の優良賞を受賞しました。

三代目の倉持信宏さんは、2018年にECサイトにて食肉や加工食品の販売を開始。Twitter上では高品質なソーセージやベーコン、カレーに舌鼓を打つユーザー投稿(UGC)を多く目にすることができます。

豚肉という差別化が難しい商品を、どのようにして人々から愛されるブランドへ育てたのか。低予算のなかでスタートした、倉持さんの挑戦を伺いました。

(執筆:サトートモロー 進行・編集:澤山モッツァレラ)

BtoBの養豚場が、ECサイトでBtoCを始めた理由

――本日はよろしくお願いします。以前から「豚野郎」というコピーを掲げ、シズル感たっぷりのツイートをされる倉持さんは気になっていました。現在のECサイトは、いつ頃からスタートしたんですか?

山西牧場・倉持信宏さん(以下、倉持):

2018年頃です。当時は予算もなく、ホームページも手作りでしたね。

――養豚場である山西牧場さんのビジネスモデルは、BtoBです。BtoCのECサイトを立ち上げた理由は、どのあたりにあったのですか?

倉持:

育てている豚の質の高さを伝え、認知してもらうことで、山西牧場のブランドを高める狙いがありました。

まずは、食肉業界の事業構造から説明します。僕ら養豚事業者は豚を育てて出荷し、卸売業者や食品加工メーカーを経て、スーパーやレストランに納入するというのが主な構造になっています。山西牧場は業界では中小に位置しており、農場としての認知度は高くありません。

――7,000頭育てていても中小なんですね。

倉持:

そうです、大手だと数万頭規模ですから。山西牧場は先代からずっと品質の高い豚づくりに注力しており、大きなコストを投じてきました。

ただ業者さんにとっては歩留りや肉や脂の色など、他にも見るポイントがたくさんあるんですね。味にフォーカスするのは、最終的なお客様なので。業者さんにとっては歩留まり、一頭からどれくらいお肉が取れるかが重要なんです。

――そこで、歩留まり以外の価値をきちんとアピールしたいと思われたんですね。

倉持:

そうです。ただ、豚肉は株価のように価格が変動する商品でもあります。野菜が高くなったり、魚が安くなったりするのと同じで、需給によって価格が変動します。これでは、大掛かりな投資に踏み切ることはなかなか難しい。

小売を始めて軌道に乗れば、収益を多少なりとも確保して経営を安定させることができます。投資もやりやすくなるはずです。こうした思いで、ECにチャレンジすることにしました。

――最終消費者からの評判が上がれば、商流をさかのぼって影響を与えることもありそうです。

倉持:

まさにそうです。お客様に認知されれば、飲食店の方も興味を持って発注してくれる可能性があります。その評判を業者さんが聞けば、山西牧場を指名してくれるかもしれません。

そうなれば市場に対し競争力を持てますし、卸売など周囲の業者さんにもいい影響があると思います。

――単にECで消費者向けに販売するだけでなく、エコシステム全体で価値を上げていく狙いがあったんですね。

倉持:

そうです。おかげさまで、飲食店さんからの問い合わせは少しずつ増えています。

「これは食べられる名刺です」とカレーを渡しました

――Twitterを見ていると、山西牧場さんのUGCはコンスタントに出ているように思います。

倉持:

「狙い通りUGC創出に成功した」と言いたいところですが(笑)、様々な試行錯誤を経た結果コンスタントに反応をいただけるようになった、というのが正直なところですね。

ECによる小売を考えるとき、狙うべき大きな市場はやはり東京です。そう考え、まずは都内に届ける方法を模索しました。

ただ、ECを発足させた当時は東京に知り合いはいませんでした。そこで頻繁に都内に赴き、様々なイベントに顔を出してはカレーを配ったんです。

――機会を待つのではなく、積極的に足を動かしたんですね。

倉持:

そうです。それが2018年ぐらいで、ちょうどそのタイミングで田端信太郎さんのオンラインサロンに入りました。

こちらは商売目的というより、東京の社会人の皆さんがどのように仕事をしているか知りたかったんです。僕は社会人経験がなく、家業をそのまま継いだので。

結果的に、田端さんのサロンに入ったことは大きかったですね。SNSでただ発信するより、直接会って話した人のほうが印象に残りますし、応援してもらいやすくなります。

クラウドファンディングを募集した際は、サロンメンバーの多くの方が支援してくださって本当にうれしかったです。その資金でサイトをリニューアルでき、山西牧場を知ってくださる方も徐々に増えました。

――確かに、2018年から2019年にかけて倉持さんのツイートやUGCはよくお見かけした記憶があります。

倉持:

実際、その時期からTwitterで「山西牧場のカレー美味しかった」というコメントも増えました。

UGCが増え、注文数が徐々に増えていき、手にとったお客様が好意的な感想を上げてくれる。その感想を見た方が、山西牧場に興味を持つ。こうしたサイクルが徐々に生まれた時期ですね。

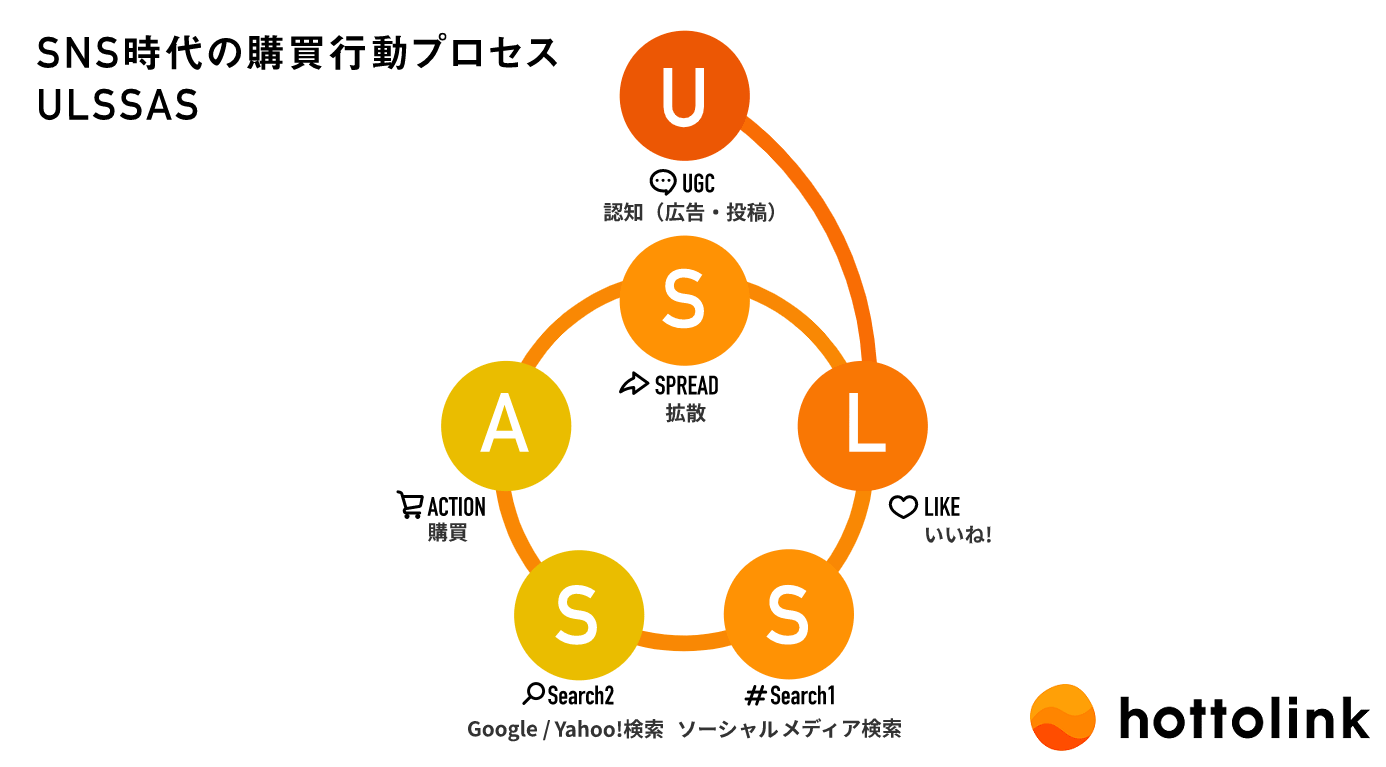

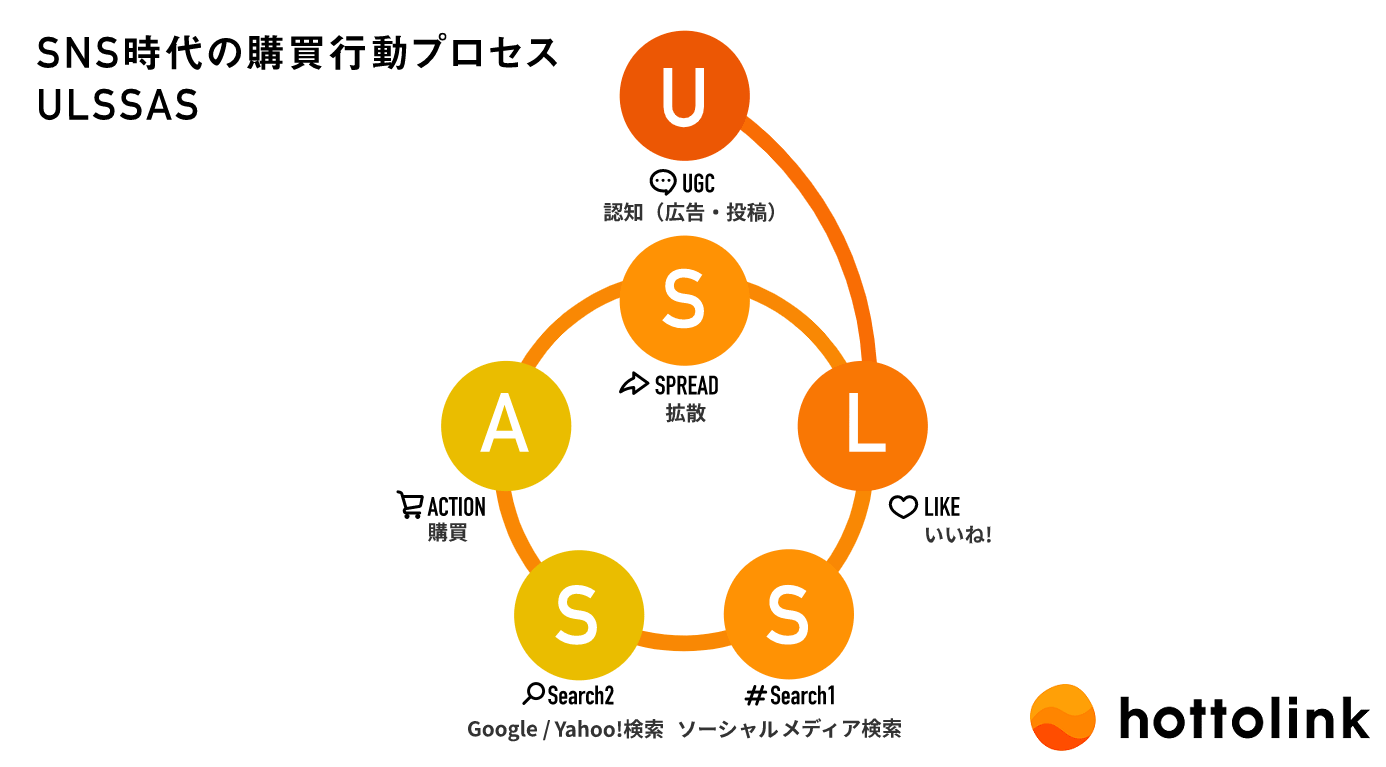

――まさにULSSASですね。山西牧場さんはこの模式図のようなサイクルがうまく回っているように思います。

――とはいえ、知られていなければクラウドファンディングを募っても支援は集まりません。サロンでは、何か特別なコミュニケーションを取られたんですか?

倉持:

メンバーと飲みに行ったくらいで、特に変わったことはしていないと思います。ただ、養豚場を営む人は都内には少ないので、珍しがってくれたとは思いますね。豚の育て方を説明したら、みなさん興味深く話を聞いてくれました。

そのタイミングで、「これは食べられる名刺です」とカレーをお渡ししました。

――「食べられる名刺」、いいコピーですね。

倉持:

とはいえ、味が物足りなければそこでおしまいです。お渡ししたカレーが皆さんに満足いただけたことが、大きかったと思います。

味は、かなり工夫しました。角切りのお肉をしっかり入れてビジュアル的なインパクトを出し、背脂から旨みエキスを抽出したり、様々なやり方を試みました。

とはいえ他のカレーとそこまで違うかというと、そうではないと思います。ストーリーに頼りたくはないですが、「会って話して認知いただけた」ことが一番大きいのではと思います。

UGCを通じた拡散だけでなく、プロダクトのカイゼンに

――コンスタントに出ているUGCに対して、どういうアプローチを取っていますか?

倉持:

変わったことはやっていないですよ。いいねして、リツイートして拡散したり、引用リツイートでお礼をしたりですね。

ただ、気を配っているのは改善点のヒントになるご意見です。例えば、それまで僕らは500gから商品を作っていたのですが、「量が多すぎて食べきれない」というUGCがあったんですね。そこで、保存しやすいよう袋にチャックを付けました。

――UGCを通じて拡散するだけでなく、プロダクトのカイゼンにも活かされているんですね。UGCを増やすために、意識して取り組まれていることはありますか?

倉持:

やはり、反応されやすい投稿をすることですね。料理に関する投稿は特に反応がよく、「この豚肉を使って、こんなメニューができます」というものを少しずつ投稿しています。

――倉持さんのこの投稿はすごかったですね。シズル感が半端じゃなかった。夜中に見たので、カレーを食べたくて仕方がなくなった記憶があります(笑)。

倉持:

ありがとうございます、これは「三右衛門カレー」ですね。肩ロースという、本来はメインとして食べる部位をまるまる贅沢に使ったカレーです。

動画アップ後、たくさんの反響をいただきました。注文が多数入りましたし、食べてくれた方が次々とUGCを上げてくれました。

――UGCを含めると、一週間ぐらいは何らかの形で「三右衛門カレー」をお見かけした記憶があります。

倉持:

ありがたいことです。豚肉やカレーを買っても、普通はネットにアップしないですよね。UGCがたくさん生まれたのは、商品を特別に思ってもらえた証だと思うんです。そうした気持ちに感謝して、商品開発に取り組もうと改めて思いました。

――ユーザー投稿もさることながら、倉持さん自身の投稿クオリティも高いですね。

倉持:

実は、ほとんど自分で撮影しているんです。一部はフォトグラファーさんに入ってもらいましたが、その方に写真の撮り方やスタイリングを教わって勉強しました。

「三右衛門カレー」に関しては、とにかくお肉の質感が伝わるよう工夫しました。実際に食べたい! と思ってほしくて。

とはいえ、やっぱりお客様にUGCを出していただくのが一番だと思います。「山西牧場さんの豚は特別」と思っていただき、愛してもらえるよう心を込めて商品を作っていきます。

倉持:

ところで僕、実は豚アレルギー持ちなんですよ。

――なんと! 養豚場に勤めるからこそアレルギーを発症しやすい部分はあるとはいえ。

倉持:

そうなんです。そんな背景もあって、僕は精肉や加工品の販売に注力しています。梱包作業から発送まで、すべての工程を自分でやっています。

他にも季節商品の企画、出張や現場とのミーティングなどもあって、コンテンツを作るのは手が回りきらない部分もあります。

ただ、注文や伝票を自分で管理することで、いいこともあります。お客様への理解が深まることです。「あ、この注文はあの日画像投稿してくれた方だ」とわかるので、コミュニケーションが取りやすくなるんですね。

――わかります。実際、「倉持さんから買いたい」という方は多いように思います。

倉持:

ありがたいことに。属人的な部分で強みを出せているのかなと思います。一方、それだけでは組織として強みを出せないので、ちょっとしたジレンマでもありますね。

お客様の「商品のよさに気づく瞬間」を邪魔しない

――UGCを活用する中で、意識されていることはありますか?

倉持:

お客様の「商品のよさに気づく瞬間」を邪魔しないということでしょうか。

――面白いですね。どういう意味でしょうか?

倉持:

お客様が「この商品いいね!」と思う瞬間って、千差万別だと思うんです。

例えば届いた瞬間に「この包装たまらん!」もあれば、「山西牧場のカレー食べた、美味しかった!」もある。食べた後にしばらくして「あ、全然胃にもたれてない」もありますし、「友達にプレゼントしたら、めっちゃ感動してくれた」もあります。

お客様の感情がいつ動くか、こちらには予想できないと思います。だから、例えばカレーを手渡ししたとして、「SNSに書いてくださいね」とは言わないようにしてるんです。

――その言葉によって、ユーザーの言動を縛ってしまうかもしれないと。

倉持:

「書かなきゃ」と思わせると、感動の瞬間以外のタイミングで書いちゃうかもしれませんよね。そうすると、良いUGCにはならないと思うんです。

そういう思いもあって、「書くタイミング」は押し付けないようにしています。僕らのバリューは、商品をお届けするまで。その先の行動は、少なくとも強制してはいけないなと思います。

――本質的なお話だと思います。アンカー・ジャパンさんはアンバサダープログラムを採用しておられるのですが、やはり「いつ何をどんなタイミングで発信してもいい」というスタンスでした。

倉持:

お金を出して買った方が、「これは間違いない」と書き込んでくれるのはパワーがありますよね。

正直、インフルエンサーの発信よりも、身近な方の熱量こもったオススメのほうがはるかに影響力があると思うんです。

そうした投稿を大事にするために、これからも「書いてください」とは言わないよう心がけます。

「人」で選んでもらう、思い出してもらう

――今後、SNSをどう活用していきたいですか?

倉持:

人が見えるようなコミュニケーションを心がけたいですね。自分は、つながりで生きてきたと思っていますから。

ECの売上が伸びたことで、会社として助かった部分はもちろんあります。ただ、僕自身はむしろ商品をお届けした「先」にある人とのつながりに助けられていることが多いです。

例えば、お仕事の相談ですね。僕から相談することもありますし、先方から「こういうイベントに出てもらえませんか?」というお誘いもありました。

――確かに、ちゃんと相手に良い印象が残っているからこそですね。

倉持:

数年前、「ダークソーシャル」という言葉が話題になりましたが、まさにそれだなと。

文字化されたり画像化・映像化されているものは、コミュニケーションにおける氷山の一角に過ぎないと思うんです。実際は、様々な会話ややりとりを経て「この人から買ってみよう」が生まれるわけですよね。

購入動機を伺うと、「あの人が山西牧場さんをオススメしてたから」という思いもよらない方の推薦を聞くケースは何度もありました。

昔、商社に勤めている方に「受注段階において何社か競合があった時、突出して秀でているものが出てくることはほとんどない。『人』勝負なんだ」と言われました。

豚肉というジャンルにおいても、「人」で好感を持っていただければ選んでもらえる可能性は高いのかなと。そう感じています。

――真剣にプロダクトを磨き込み、人となりが見えるコミュニケーションを取る。UGC云々だけでなく、商売としてまっとうな姿勢ですね。

今は、そうしたまっとうな商売を追求する方が勝ちやすい世の中が来ている。話を聞いていて、強く共感しました。