売上アップ・第一想起の獲得を実現するSNS活用ならホットリンクにご相談ください

ホットリンクは数多くの企業のSNS活用をご支援しており、UGC増加による売上アップ・第一想起の獲得において成果を上げてきました。

<UGCが増加した事例>

- 菓子メーカーのUGC数が1年で8倍に増加

- 全米No.1ソーセージブランドのUGC数が9倍に増加

まずは、弊社のご支援事例をご覧ください。

成功事例を見てみる

フォロワー数を獲得する=成功 なのか?

SNSマーケティングにおいて、「フォロワー数」をKPIに置くことはかなり一般的に行なわれていることだと思います。

そもそも何をKPIに置いていいかわかりづらい、社内的に「目に見える指標」がないと予算を獲得しにくい、というケースも多いでしょう。

最初に記しますと、フォロワー数は無意味というわけではありません。極端な比較ですが、100万フォロワーと1,000フォロワーのアカウントでは、告知等の広がり方は当然異なるでしょう。オウンドメディアとしてアカウントを運用する上で、フォロワー数は多いに越したことはありません。

ですが、「多数のフォロワーを獲得すれば、SNSマーケティングが成功する」わけではありません。今回は、そのことについて説明いたします。

なぜうまくいかないのか

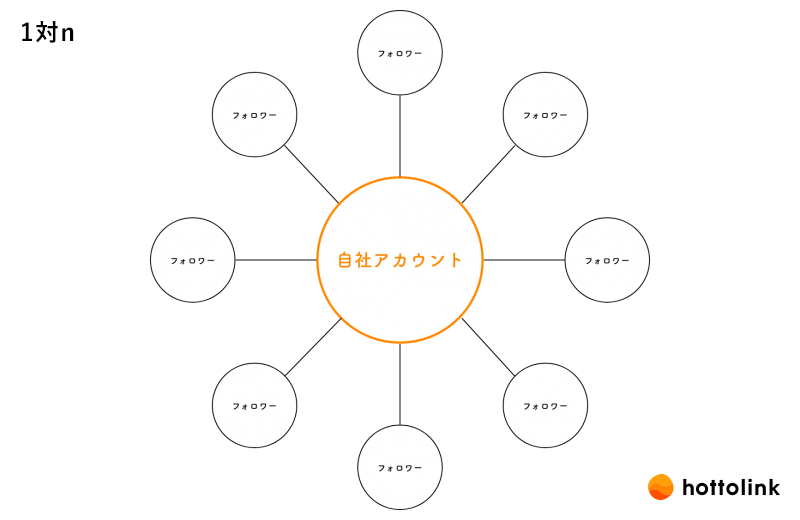

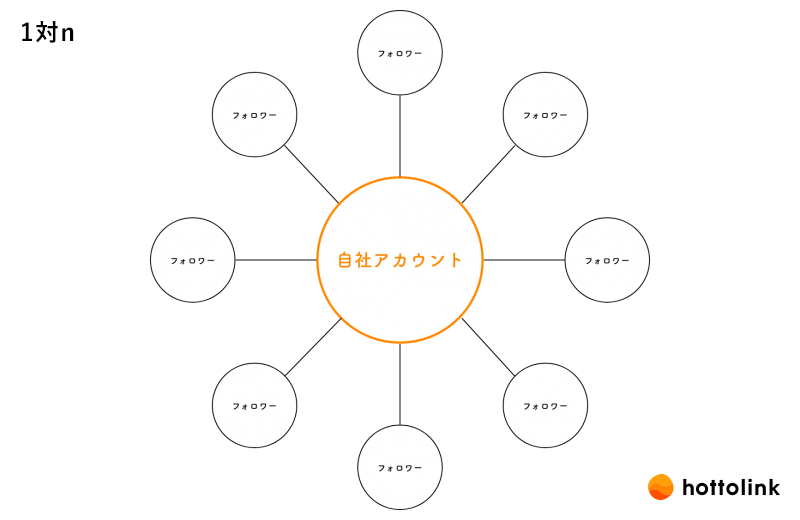

フォロワー数が多くなったとしても、1アカウントにおける情報伝播は以下のような構図になります。

この構図を、ホットリンクでは「1対n」の情報伝播と呼んでいます。

「1対n」の情報伝播では、当然ながら「n」の数字が多いほうが有利という考え方になり、投稿インプレッション数やフォロワー数がKPIとして置かれるということになります。

ただ、これ「だけ」ではSNSマーケティングを成功させ、大きなビジネスインパクトを得るのは難しいのです。

なぜ1対n「だけ」では問題なのか?

●SNSを活用した情報伝播を、最大限に引き出せないため

丁寧に運用を続ければ、質の高いフォロワー(投稿を拡散してくれる、ブランドに忠実なフォロワー)を獲得し続けることはできるかもしれません。しかしほとんどのケースでは、専門知識なしにその状況を実現するのは難しいでしょう。

フォロワー数をKPIに置いた場合、例えば「フォロー&リツイートキャンペーンでフォロワーを獲得しよう」という発想になるかもしれません。しかし、キャンペーンの組み立て方によっては、「多くのフォロワーを獲得したものの、大半が懸賞用アカウントだった」という残念な事態になることも珍しくないのです。

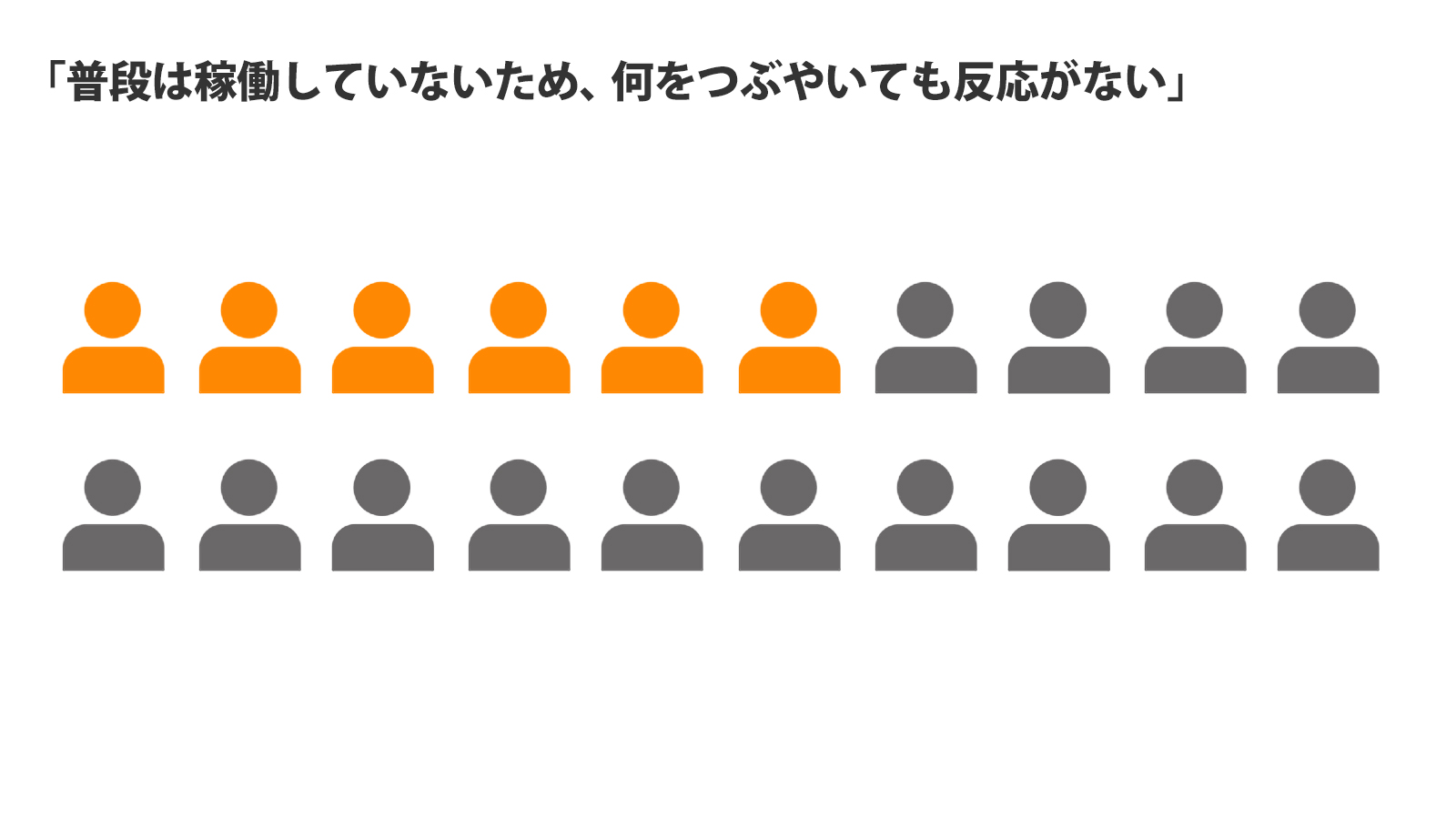

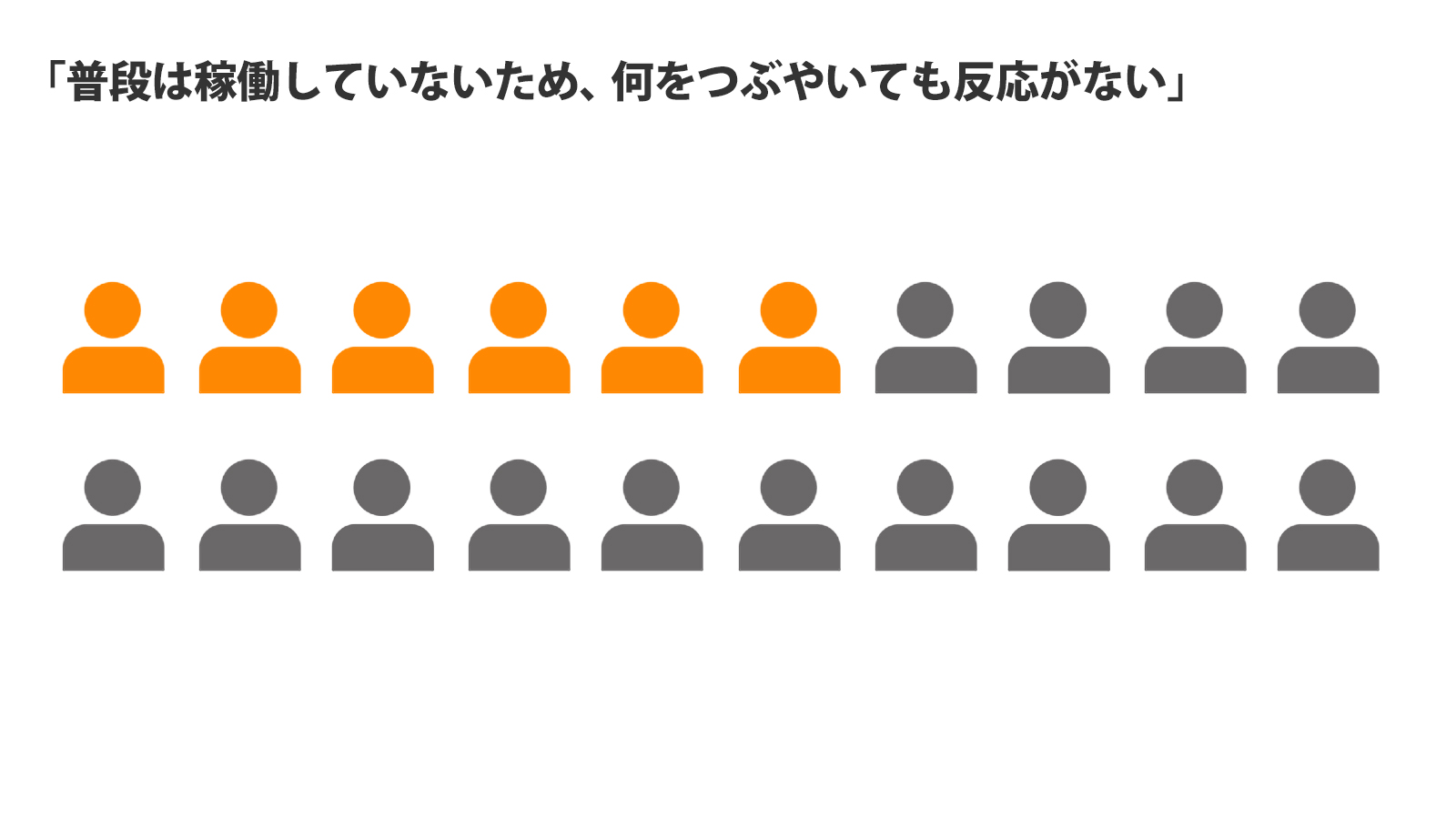

以下のイラストは、フォロワーの大半が懸賞用アカウントだった場合の概念図になります。

当然ながら、懸賞用アカウントはブランドが望む行動を取ってくれません。懸賞目的でしか利用していないため、フォローしていたとしてもタイムラインをあまり見ておらず、懸賞以外の投稿を拡散してもらいにくいためです。そうしたフォロワーを増やしても次の施策が空回りするだけなのです。

こうした施策の失敗は「SNSマーケティングは売上に繋がらない」という誤解を生む原因の一つでもあり、特に注意したいところです。

●1対nだけの施策ではリスクが分散できないため

「1対n」の考え方では、各プラットフォームのアルゴリズム変動や入札競争の影響を受けやすくなります。

例えばGoogle上ではアルゴリズム変動によって検索順位が上下しますし、FacebookやTwitter、Instagramにおいてもアルゴリズムによってオーガニック投稿のリーチ獲得は難しくなりました。リスティング広告では、クエリによっては入札競争が激化し、CPAが高騰します。

TwitterやInstagramにおいてもアルゴリズムの変動はたびたび起こっており、これまでインプレッションを取れていた施策がある日を境にうまくいかなくなるケースも珍しくありません。「1対n」の考え方だけでは、アカウントのインプレッション数やエンゲージメント数が落ちた場合に挽回することが難しくなります。

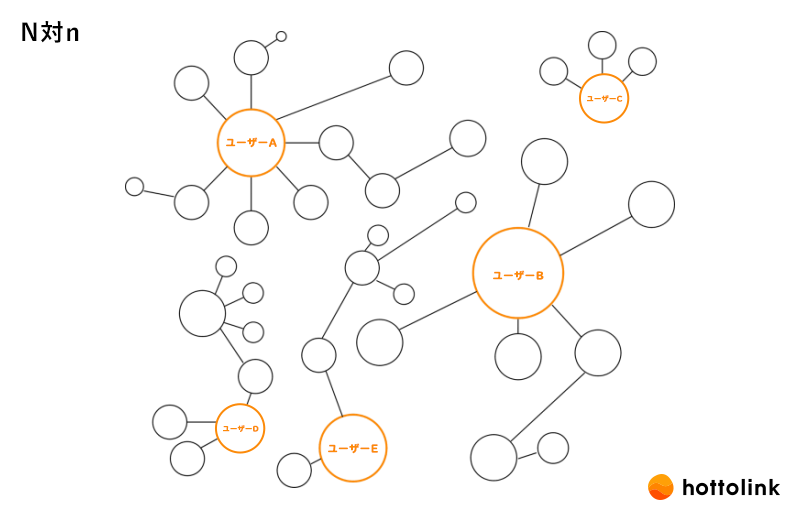

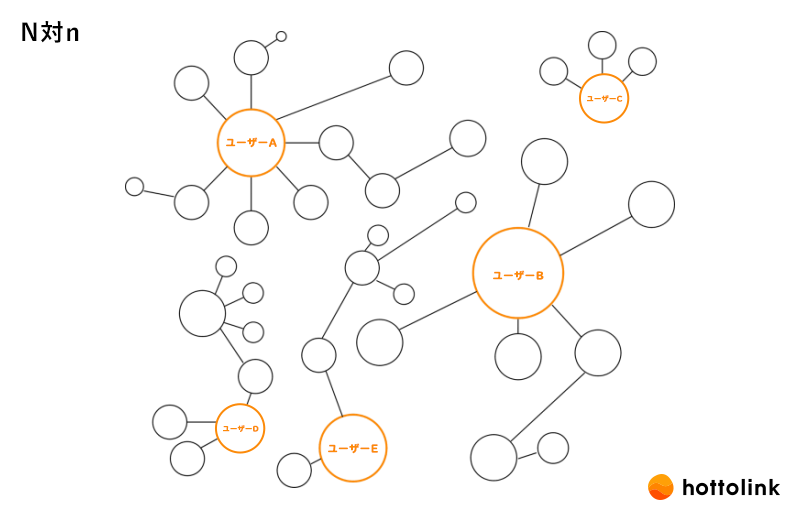

どうすればいいのか? 必要なのはN対nの発想

これまで「1対n」の情報伝播について、その特徴と弊害について書かせていただきました。これらの弊害を克服する上で必要なのは、「N対n」の考え方になります。

この考え方で重要なのは、「質の高いフォロワー」の捉え方です。

先ほど「投稿を拡散してくれる、ブランドに忠実なフォロワー」という書き方をしましたが、要するに「クチコミをしてくれる可能性が高い人」ということになります。例えばお菓子メーカーならば画像つきツイートを行なってくれたり、インスタグラムに投稿してくれたりするフォロワーのことです。

そして、こうした投稿のことをUGCと呼びます。UGCとは、「User Generated Content」の略で、ユーザー生成コンテンツと呼ばれています。企業によって作られたコンテンツではなく、ユーザーによって作られたコンテンツを指します。

SNS活用で最大限のインパクトを得るには、1対n思考でフォロワーを増やす以外にも、N対n思考でUGCを増やしていくことがキーになります。

UGCが、マーケティングにおいて重要になった理由

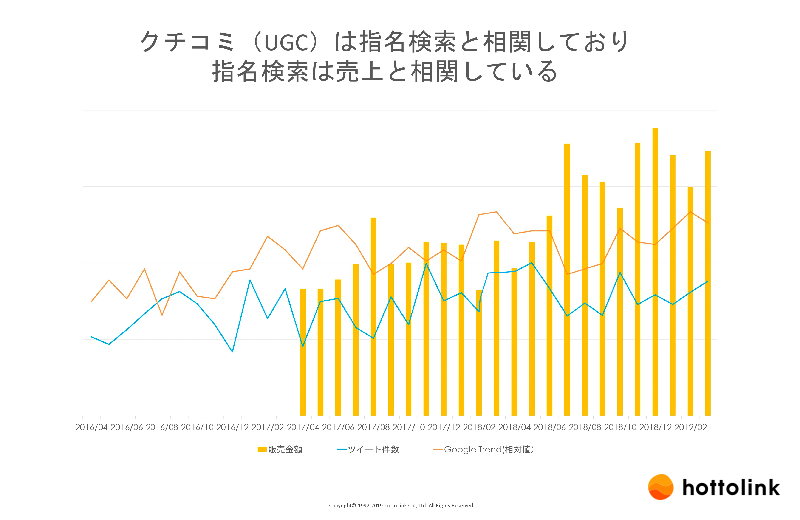

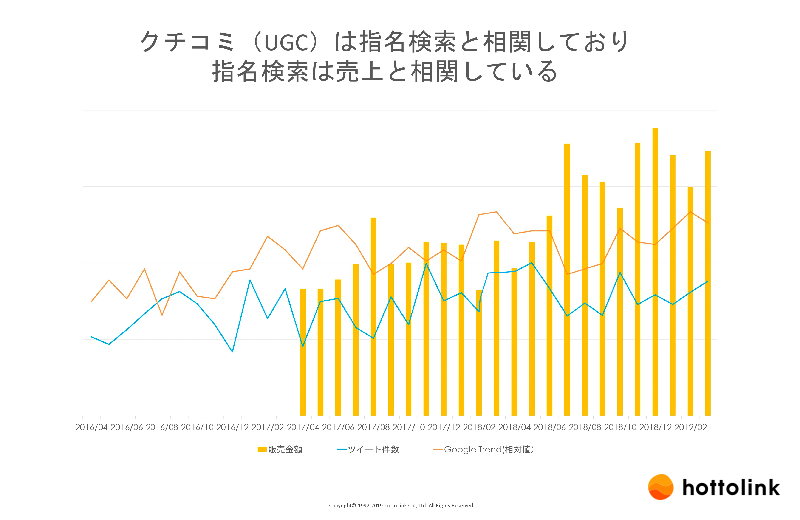

ホットリンクの調査では、クチコミ(UGC)数はあるケースにおいて指名検索数と相関し、指名検索数は売上と相関していることがわかっています。弊社支援事例でも、「販売金額」「ツイート件数」「Google Trend(相対値)」にこのような相関関係が見られます。

もっとも、「SNSで売れる商品」と「売れない商品」は当然あります。SNSで売れる商品であっても、ユーザー行動の状況によって取るべき施策は異なってきます。

施策を行なう前に、このような前提を明確にすることが必要です。いきなり細かい施策レベルの話から進めてしまうと、正しくないKPIに向かうことになり、成果にはつながりにくくなります。

ホットリンクでは魚の「三枚おろし」と同じように、ビジネスを3種類に分類し、自社にあった最適なUGC活用の方針を、消費者行動の類型から導き出せるフレームワークを採用しています。ユーザー行動と商材特性を起点に分類し、仮説を立て、KGIを決め、そこからはじめて具体的な施策を考えていきます。

・三枚おろし理論とは

https://www.hottolink.co.jp/service/method/three-theory/

UGCそのものの重要性、およびUGCを活用したフレームワークである「ULSSAS(ウルサス)」「UDSSAS(ウドサス)」についても解説記事を用意しています。詳細については、こちらをぜひご一読ください。

◆関連記事

●【徹底解説】UGCとは何か、なぜマーケティングで重要になってきたのか

https://www.hottolink.co.jp/column/20190326_101527/

●SNS時代のマーケティングフレームワーク、「ULSSAS(ウルサス)」とは

https://www.hottolink.co.jp/column/20210125_108238/

●InstagramでUGCを醸成する5STEPS – マーケティング戦略で重要な購買行動プロセス「UDSSAS(ウドサス)」とは? #まなぼうSNS

https://www.hottolink.co.jp/column/20210414_108240/

まとめ

・フォロワーが多いに越したことはない

・フォロワー数「だけ」を追っても成果は出づらい

・「1対n」の情報伝播には限界がある

・「N対n」の情報伝播が必要になる

・SNSマーケティングでは、UGC活用がキーになる

皆様のマーケティング施策検討の一助となれば幸いです。

ホットリンクでは、UGCを活用したマーケティングのご支援をさせていただいております。詳しくはTwitterマーケティングのページをご覧ください。また、SNSを活用した独自性の高いマーケティング施策で、クチコミによるファンの増大化と売上アップに成功した事例はこちらをご覧ください。