前編では、枌谷さんにBtoB企業におけるSNSマーケティング導入のメリットや、見るべき計測指標について語っていただきました。

【前編】「商談の半数以上にSNSの力が働いている」ベイジ枌谷さんに聞く、BtoB企業のSNS活用

後編のテーマは、SNSマーケティングを成功させるために欠かせない「良質なコンテンツ」です。

良質なコンテンツとは「読者の心を動かすもの」

私がエレン:

枌谷さんが考える、良質なコンテンツの定義を教えてください。

枌谷:

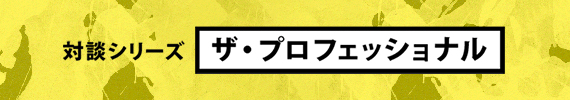

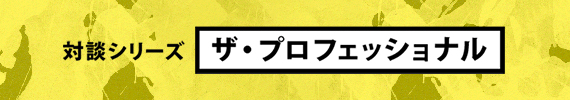

Web業界では、PVが稼げるコンテンツかどうかが重視される面もあるように思います。ですが、僕は本当に良質なコンテンツとは「読者の心を動かせるもの」だと考えています。

※画像提供元:ベイジ

心を動かすことができれば記憶に残してもらえるし、その時点で差別化できる。SEOトラフィックを稼ぐためだけのコンテンツを作って上位表示できたとしても、心を揺さぶる要素がなければただ消費されて記憶に残ることはないでしょう。記憶に残らなければSNSでシェアされることもないし、クチコミは生まれません。

いいたか:

SEOを狙いすぎて、読者よりもGoogleからの評価を優先している記事はまだまだ多いんですよね。

枌谷:

SEOはGoogleにインデックスされ、評価を上げて、より検索結果での露出を増やしていくための手法ですよね。もちろんそれも大事なのですが、これからは読者の記憶にもインデックスされることを目指していくべきだと思います。

私がエレン:

枌谷さんは、コンテンツを制作するときに何に一番気をつけているのでしょうか?

枌谷:

書きたい欲求が高まった時に書く。これだけですね。

枌谷:

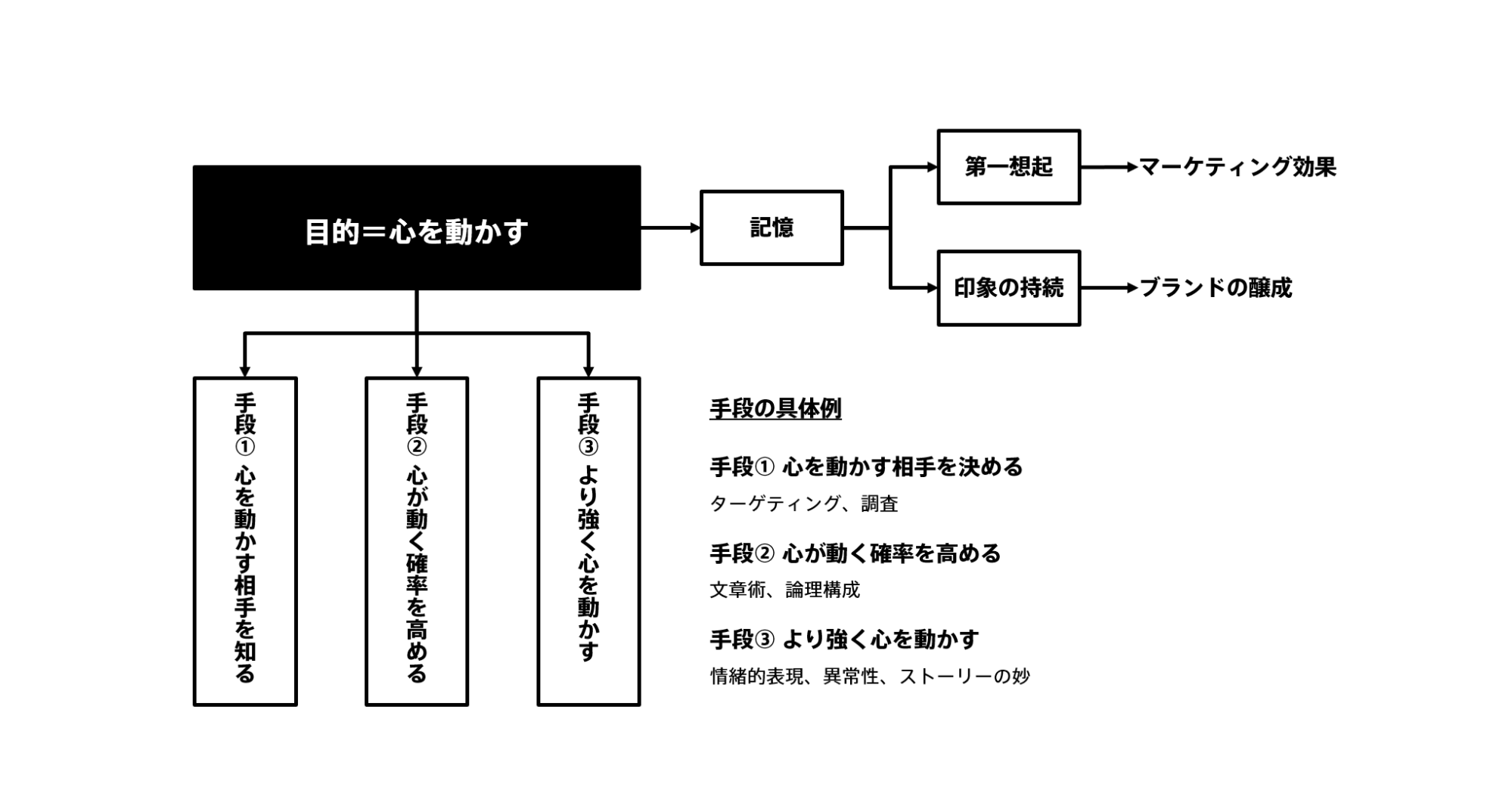

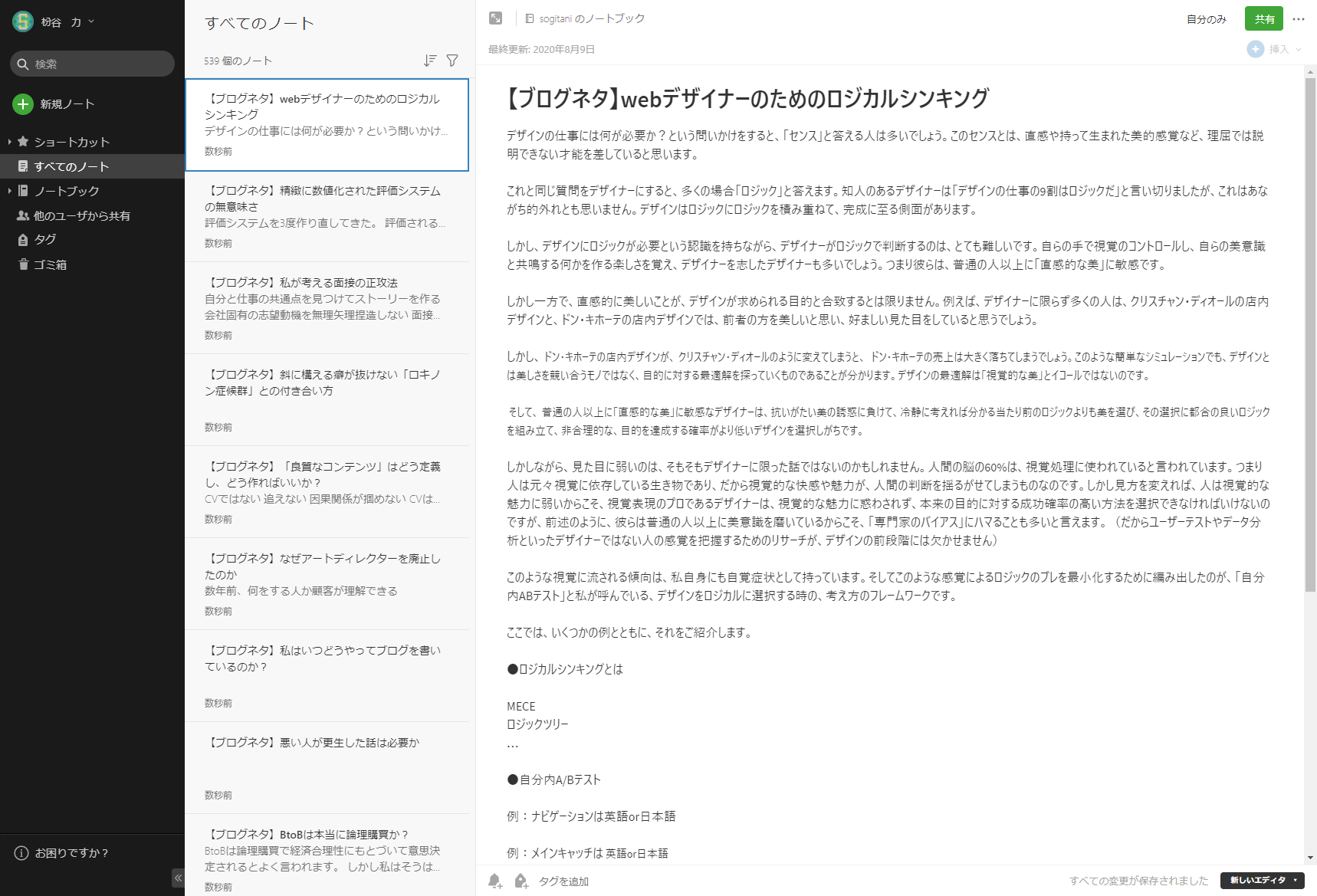

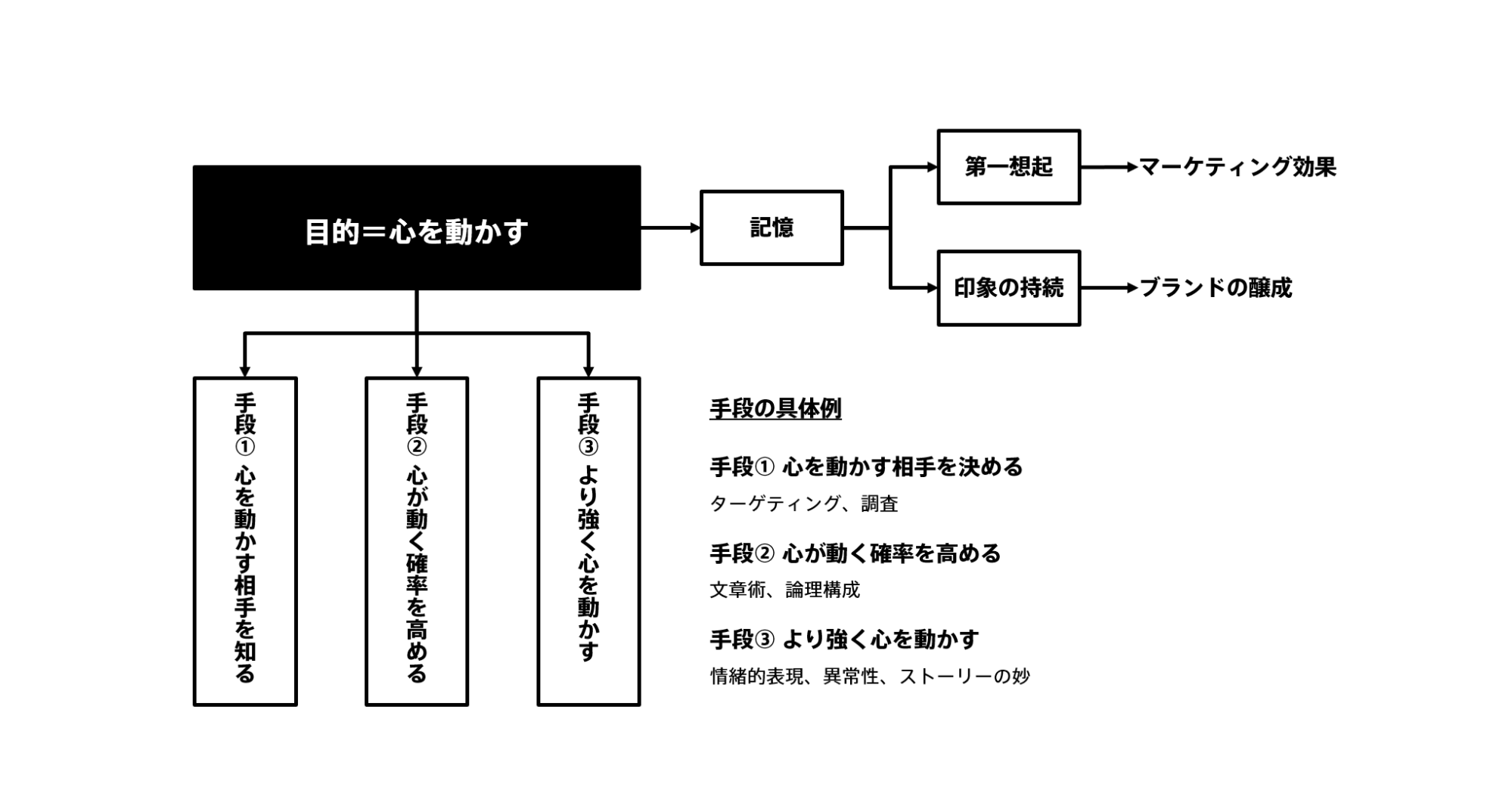

Evernoteに記事のアイデアを常時500個ほどため込んであります。これ以外にもGoogleドキュメントやWordにも分散しててカオスなのですが(笑)。

※画像提供元:枌谷さん

※画像提供元:枌谷さん

この中から今、自分が書きたいものを選んで書ききるんです。「書きたい」という気持ちがあるので一番効率よく、素早く、熱量の高い記事を書き上げられる。心を動かすコンテンツを作成するには、自分の熱を込める必要がありますからね。

なので、結構衝動に任せて書いています。戦略的にコンテンツを選んでいるわけではないんですよね。一方でロジックを通すことももちろん大事なので、エモーショナルとロジックのバランスを取るよう気をつけています。

私がエレン:

Twitterでの発信も一緒ですよね。

枌谷:

そうですね。書きたいことを、書きたいときに書くのが一番です。Twitterこそ、戦略よりも自分の気持ちを重視しています。ビジネス的に何かを達成しようという下心を最初から持ってるわけじゃなくて、まずやりたいことをやる、それがうまくいったら戦略化する、ということの方が圧倒的に多いです。

いいたか:

そのほうが響きやすいんですよね。オウンドメディアの記事にしろ、SNSでの発信にせよ、人の心を動かせるだけの熱量が込められているかどうかは、とても重要だと思います。

ホットリンクの場合、SNS投稿用コンテンツの作成を依頼されることが本当に多いのですが、引き受けるか否かの判断はかなり慎重です。ブランド愛がないと絶対にうまくいかないので。

うちは某外食系チェーン店のSNSも支援しているんですが、コンサル担当になったメンバーは毎日のようにお店に通って商品を食べ、メニューをチェックするくらいの愛です。それぐらいやらないと務まらないと思いますね。

書きたいことを書いて圧倒的な成果を出し続ける「Books&Apps」のすごさ

私がエレン:

枌谷さんが参考にされているメディアはありますか?

枌谷:

「Books&Apps」ですね。例えば当社のオウンドメディアにはページビューが表示されていますが、あれなんかは完全に「Books&Apps」の影響です。自分で「Books&Apps」を作ってみたくて作った、といっても過言ではありません。

運営者の安達さん(「Books&Apps」を運営するティネクト株式会社代表取締役)なりの考えや哲学が隅々まで行き届いたメディアだと思うのですが、とにかくライター全員が書きたいことを自由に書き、それで結果が出ている。理想的ですよね。

いいたか:

僕は「Books&Apps」のメディア運営をお手伝いしていたから言えるんですが、戦略よりも書き手の自由度を優先しているメディアですね。いいコンテンツを世に出すってことを大切にしているんですよ。

初期は安達さんが色々考えて書いてたんですが、あるタイミングで吹っ切れて、書きたいことを書いた記事が一気に広まったんです。

いいたか:

それが彼の原体験となって、「言いたいことを伝える」がモットーになったんだと思います。「言いたいことを言って、広まらないのならそれはそれでしょうがない」と割り切ってもいます。

枌谷:

私も記事をいくつか寄稿していますが、いつもそのまま掲載していただいてます。

参考:「Books&Apps」枌谷さん寄稿一覧

信頼できる執筆者を選んでいるというのもあるでしょうが、あんなに執筆者が書きたいことをそのまま書かせてくれる寛容なメディアもなかなかないですよね。

なんとなくモヤモヤしていることを言語化してくれたり、言いにくいことをズバッと言ってくれたり、とにかく出てくる記事がおもしろい。1記事で100万PV超えてるものとか山ほどありますもんね。尋常じゃないですよ。

いいたか:

「Books&Apps」は流入チャネルの割合が少し変わっていて。僕が関わっていた時の話なので今は違うかもしれないですが、SEO流入は全体の2~3割程度で、SNSが5割を占めていたんです。

枌谷:

当社のオウンドメディアもSNSは最重要チャネルと考えているので、そういう意味でも「Books&Apps」は引き続き目指していきたい目標ですね。

いいたか:

ベイジさんのオウンドメディアも、かなり重厚なコンテンツを出していますよね。

参考:「knowledge / baigie」株式会社ベイジ

枌谷:

そう言っていただける機会は多いですね。現在は月に4本ペースで出しているのですが、以前は8本出していました。でも読者から「本数が多すぎる」と言われて。1記事1記事が重いから、そんなペースで出されても消化しきれないと(笑)。そこから本数は抑えましたね。

今は更新頻度より、記事を磨く方により力を入れています。現在、1記事あたり平均1.8万PVを獲得できています。

先ほどもお話ししたように、PV=質ではないのは当然なのですが、面白いコンテンツでたくさん見られるからPVが伸びるという側面もあるはずなので、ひとつの目安としては、この数字をできるだけ下げないように、というのを少し意識してはいます。

「人は不合理な行動を好む」ことを理解しよう

私がエレン:

ここからは、マーケティングの未来について伺えればと思います。コロナ禍で市場が一変し、マーケティングも大きく変化しました。withコロナの時代、BtoB企業はどうマーケティングに取り組んでいけばいいのでしょうか。

枌谷:

DX(デジタルトランスフォーメーション)が再ブームみたいになってますし、業務のデジタル化やオンライン化の流れは、コロナ禍によって加速モードに入りましたよね。

コロナ禍以前は、オンラインとオフラインをうまく活用するのがBtoBマーケの王道でした。でも今はオンラインしかほぼ使えないので、売り上げが下がってなければオンラインに振り切るしかない。ただ、これは一時期的なもので、揺り戻しが起きて、オフライン再評価の機運も高まるように思います。

いいたか:

僕もそう思います。とくに地方から揺り戻しが起きると思いますね。もちろんまだ気軽に出歩ける状況ではないですし、気をつける必要はありますが、地方の社長ほど直接会いたがるし、飲みに行きたと思っているんじゃないかな? と。

枌谷:

そうですね。直接会うことへの価値は、多くの方が無意識に持っているんだなと実感した出来事があります。

ベイジでは今年4月から、1社50万円の予算で、20社限定の戦略的Web制作集中講座を実施する予定でした。最初に募集した段階では、1日で20社分の枠が埋まったんです。ただ、自粛が始まるタイミングだったこともあり一旦中止に。その後、急遽オンライン講座に切り替えました。

オンライン講座であればもう少し参加企業を増やせるので、追加募集を開始しました。すると今度は、20社集まるのに1ヶ月かかったんです。

オフライン開催の時は1日で埋まった枠が、オンラインに切り替わると1ヶ月かかってしまう。やっぱり、みなさんオフラインであることに言葉にはできない何らかの価値を感じているのでは、と思いました。交通費や移動時間などを考えればオンラインの方が合理的なのに、不合理なオフラインに価値を感じている傾向があるようです。興味深いですよね。

いいたか:

うちも同じですね。以前開催していたオフラインイベント「#ノミナー」は、応募初日で100名を超える応募がきます。

一方、現在実施しているオンラインイベント「#バズらない話をしようか」の申し込みスピードは#ノミナーほどではなく……。リアルイベントのニーズの高さが、改めてわかりましたね。ただ、オンラインイベントなので最終的には数は多くなりますが、ながら視聴もできるのでライトなユーザーも多くなりますよね。

枌谷:

直接会えることへの期待があるんですよね。何かおもしろいことが起こるんじゃないかと。

行動経済学社のダン・アリエリー氏が『「幸せ」をつかむ戦略』で「なぜ人はAmazonがあるのに本屋で本を買うのか」という興味深い話題に言及しています。

書籍の中では、「多感覚体験(Multisensory experience)」という言葉も使われていますが、人には、より多くの感覚を刺激されたい・本屋での偶然の出会いや買い物の過程を楽しみたい、という欲求もある。本屋という現実空間でしか得られない体験に価値を感じているのだと。

ちなみに、ダン・アリエリー氏は行動経済学の名著『予想どおりに不合理 行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」』の著者でもあります。

今後オンライン施策の比重が増えていくとは思いますが、合理的なオンラインの世界に、不合理だが人が価値を感じていることを組み込んでいけるかが勝負になってくると思います。

私がエレン:

最後に、この記事を読んでいるBtoBマーケターやコンテンツ制作関係者の方などに向けて、メッセージをお願いします。

枌谷:

今回の対談では、SNS等でいわれているような定説に対する逆張りみたいな話を多くしたような気もします。アルゴリズムを気にせず、熱を込めたコンテンツを作ろうとか、不合理なものに取り組んでいけとか。

とはいえベースは正攻法を正しく積み上げるべきだと思っています。奇をてらうのではなく、王道の施策をコツコツやるべき。そこに、個性をうまくミックスさせていくのがいいかなと。

正攻法7割、残り3割に好きなことを混ぜていくと、楽しく成果が出やすいのではないでしょうか。関わるメンバー全員の知的好奇心がくすぐられたり、自分の時間をかけてももったいなくはないと感じられたりする施策ができている状態がいいですよね。

――枌谷力さん、本日はお忙しいところありがとうございました。

前編はこちらから。

【前編】「商談の半数以上にSNSの力が働いている」ベイジ枌谷さんに聞く、BtoB企業のSNS活用

今回の「ザ・プロフェッショナル」もお楽しみいただけましたか? 本シリーズでは、今後も各業界で活躍するさまざまなプロフェッショナルをお招きして対談を行ないます。過去の記事はこちらからご覧ください。