X(旧Twitter)のコンサルティング

Xマーケティングに限界を感じていませんか?

- SNSアカウント運用をしているがなかなかフォロワーやUGCが増えない

- インハウスでSNS運用するためにノウハウを蓄積したい

- 成果が出るまでプロに伴走してサポートしてもらいたい

- 目まぐるしい媒体アップデートを追いきれない

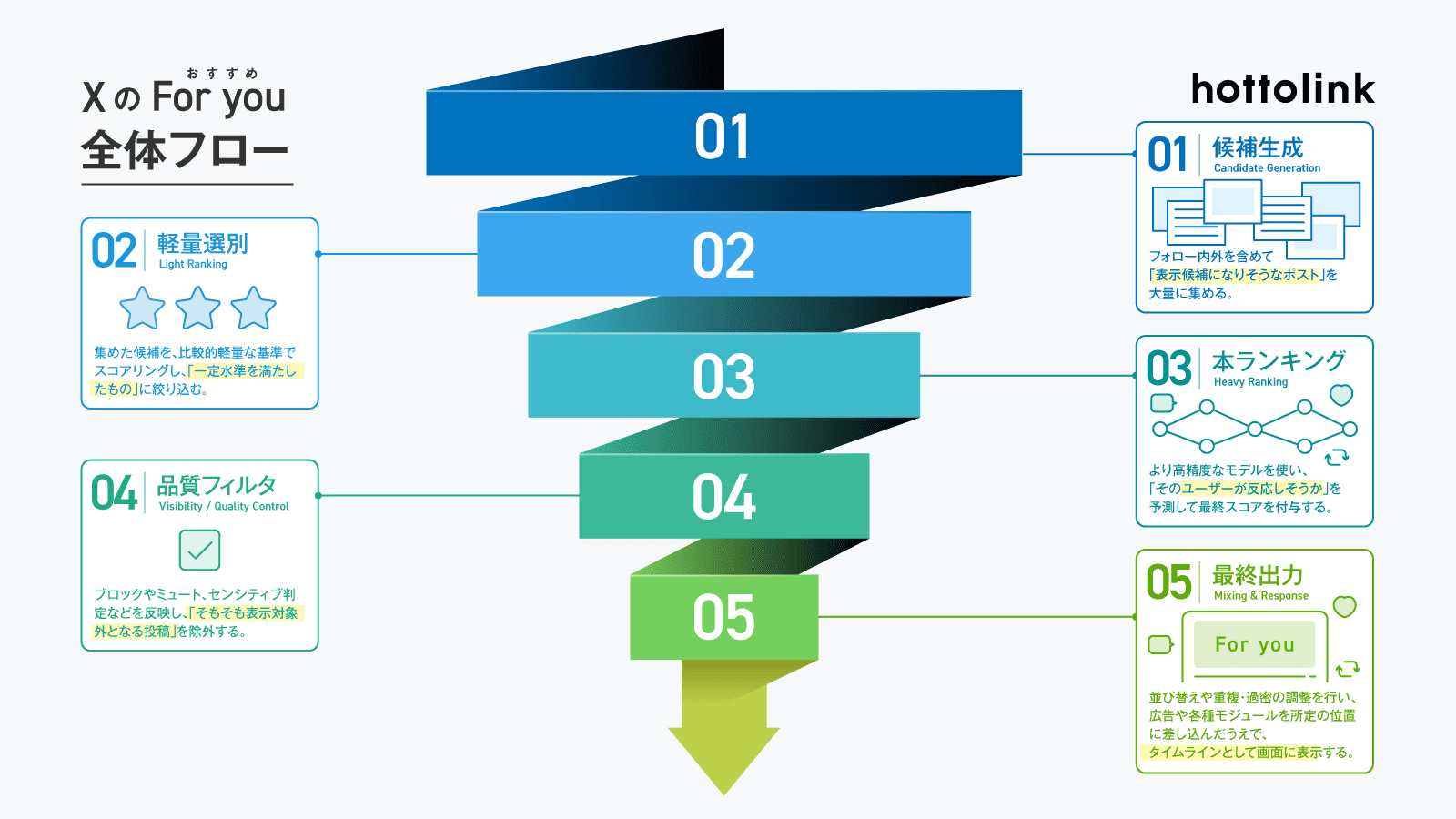

ホットリンクは 5ステップ で

Xのコンサルティング支援をします。

表面上の数値の改善だけでなく

必要なナレッジを全てお伝えし

最終的に自社運用ができる状態を目指します。

- SNS投稿データ

- SNSクチコミデータ

- ターゲットの属性 / 興味関心 / トレンド

- インフルエンサーの特定

- SNSデータと様々なデータ(検索、webアクセス、売上等)の相関分析

- SNS戦略/戦術策定

- SNS活用方針策定

- アカウント / 投稿 / キャンペーンのコンセプト策定

- 投稿 / キャンペーンのプランニング

- アカウント運用支援

- X広告出稿支援

- X動画制作支援

- キャンペーン実施支援

- 投稿 / 広告 / キャンペーンの効果測定

- 売上や認知度、ファン化への影響測定

- クチコミを基にした要因分析

Xコンサルティング ご支援事例

ジョンソンヴィル・ジャパン合同会社

商品の「自分ごと化」を促し、1年でクチコミ数が9倍に! 売上アップも実現した老舗ソーセージブランド、ジョンソンヴィルのSNS活用株式会社シャトレーゼ

クチコミ数が1年で約8倍! 店舗売上の増加にも寄与した、お菓子メーカー・シャトレーゼのX活用株式会社ジンズ

1年でUGC数が約380%、指名検索数が約165%に成長したJINSが考える、企業SNSの本質的な価値株式会社ミルボン

InstagramのUGC数が8ヶ月で6倍に!美容室専売メーカー、ミルボンのX&Instagram活用術オリオンビール株式会社

EC売上約50倍の成長に貢献したオリオンビールのSNS戦略ホットリンクは何ができるの?

XとUGCでブランドの認知を促し、

売上や集客を上昇軌道に乗せていきます。

多くの企業が間違うX運用。

企業では活用が難しいUGC。

ホットリンクがこれらを使いこなせるのは

3つの強みがあるからです。

強み その1

独自メソッドによる再現性の高さ

ソーシャルメディアやXに関する数々の成功パターンから編み出した、独自メソッドがあります。業種・業態を超えて成果を上げる汎用的なこのメソッドがあるから、高い確率で成果を上げることができるのです。

強み その2

SNSのビッグデータを活用した精度の高い施策提案

Xの情報を収集し、ブログやクチコミサイトなどの様々なデータと組み合わせれば、分析の精度は飛躍的に向上します。UGCを発生させるプラットフォームとしてXを使う最大のメリットは、このようなデータドリブンでの調査・分析・検証が可能な点です。

ホットリンクが、売上や集客との相関関係を突き止めた、真にデータドリブンなX活用ができるのは、分析ツールの自社開発などを通じて、世界中の膨大なソーシャルデータを蓄積しているからです。

強み その3

多数在籍するデータ分析のスペシャリスト

データドリブンに価値を置き、成功確率の高いX活用を目指すからこそ、サービスを支えるスペシャリストに、最大限の投資をしています。

ホットリンクには、データのクレンジング(整理・統合・仕分け)を担当するデータサイエンティストが存在します。抽出したデータをデータアナリストが分析し、ユーザーインサイトを導き出します。このレポートを元に、マーケターが具体的な施策を提案します。このようなスペシャリストの連係プレーこそ、私たちの最大の強みです。

Xの強み・活用するメリット

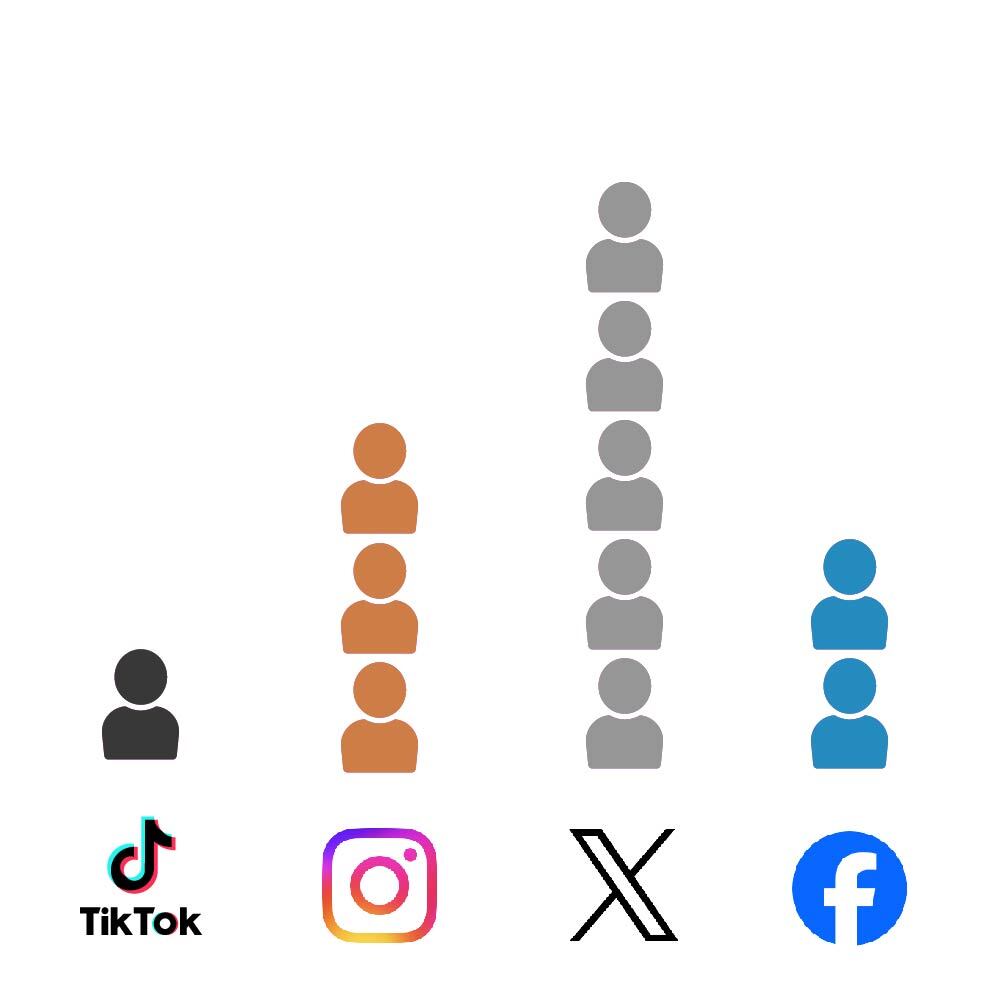

強み その1

ユーザー数の多さ

Xのユーザー数は6,658万人(2023年9月時点)となっており、上記のSNSの中だとLINEに次いでユーザー数が多いです。そのため、企業が認知拡大に取り組む上で、Xは欠かせないプラットフォームと言えます。

強み その2

拡散性

Xは、リポスト機能があり、面識のないユーザーも含めてネットワークが広くつながっているため、拡散性に優れています。拡散性に優れているということは、効率的に多くのユーザーにリーチさせることが可能ということです。

強み その3

データ活用

データ活用ができるかは、データドリブンで再現性高く施策が実行できるかに強く影響を与えます。Xは取得可能なデータの範囲が広く、フォロー・フォロワー関係やいいねした投稿などの履歴も収集できます。このように収集した膨大なデータを分析することで、ターゲティング精度の改善や、ユーザー行動の分析に活用できます。

ご契約までの流れ

私たちは、お問い合わせがあったからといって、闇雲にXマーケティングを薦めることはしません。しっかりとヒアリングを行い、Xマーケティングが手段として最適かどうかをきちんと判断したうえで、ご契約するようにしています。

お問い合わせ~ヒアリング

ご提案

支援開始

Xコンサルティングのサービス内容

ホットリンクのXコンサルティングでは、以下のサービスを提供しております。

運用方針・ご予算によって内容を調整させていただきます。

| 提供メニュー | 内容 |

|---|---|

| Xアカウント分析/クチコミ分析 | アカウント・クチコミ数の分析を行い、現状を正しく把握します |

| X戦略策定 | 分析の結果と運用方針に基づき、戦略を策定します |

| KGI/KPI設計 | 戦略を実現する上で効果的なKGI・KPIを設定します |

| Xアカウントのコンセプト策定支援 | アカウントのコンセプト等を策定するご支援をします |

| UGC創出施策のご提供 | UGC増加に向けた施策のご提案をします |

| 効果検証/レポーティング | 施策の検証・レポーティングを実施します |

| 自走に向けたカリキュラムの実施 | お客様が自走してSNSを活用いただくためのカリキュラムをご用意しています |

| Xマーケティングに関する質問・相談場所の提供 | Slack等のツールを活用し、気軽にご相談いただける環境をご用意しています |

Xのコンサルティングを活用するメリット

メリット その1

Xの知見・経験がある人が支援するので成果が出やすい

SNSは、他のメディアとは特性が大きく異なるため、各SNSの特徴にあわせた戦略立案・施策実行をしていくことが成果を出すために重要となります。

X運用の知見がない方がXを活用する際によくありがちなのが「他のメディアでのマーケティング活動の延長でXを運用してしまう」ことです。

ユーザー観点では、Xは企業の宣伝のための場ではなく、ユーザーが日常的に楽しみながら投稿・閲覧するメディアです。

そのため、他メディアの延長で宣伝色が強い投稿をしてしまうと、ユーザーに受け入れられず、結果として成果を出すことができません。 Xのコンサルティングを支援している専門企業は「多くの企業を長年支援してきた知見」と「Xの最新トレンド理解」を持ち合わせているため、自社だけで運用するよりも成果を出せる確率が高くなります。

メリット その2

質の高いデータ分析・効果測定により、PDCAを素早く・正しく回せる

Xはアップデートが激しく、トレンドが日々変動していくメディアです。そのため、「外部環境の変化」と「実際の運用における成果・状況」を踏まえて、PDCAを素早く回し続けることが大切になります。

外部環境の変化に関しては「メディアのアルゴリズムの変化」や「ユーザーの利用方法やトレンドの変化」「他社成功事例の把握」など。実際の運用における成果・状況に関しては、「フォロワーやエンゲージメントなどのアカウントの数値」を把握することも重要ですが、アカウント以外の状況を把握することが重要です。

Xのコンサルティングを提供している専門企業では、上記のデータや状況の把握・分析を定常的に実施しているため、PDCAを社内で素早く・正しく回すための支援が可能です。

メリット その3

最終的に社内で自走してSNS運用できるようになる

運用代行とは異なり、基本的には社内でXを運用いただくため、X運用に関するノウハウを実践を通じて獲得することができます。

また、コンサルティングを通じてSNS活用に対する正しい考え方を知っていただくことで、意思決定の判断軸を持つことができるようになるため、将来的には自走してXを運用できる状態を目指すことが可能です。

Xのコンサルティング会社の選び方

ポイント その1

実績・事例が豊富な会社を選ぶ

Xのコンサルティング会社を選定する際に、最大の見極め基準は「実績」「事例」が豊富にあるかどうかです。

クライアント名・ブランド名が開示されている具体的事例を出している支援企業は信頼できます。

クライアントは成果が出てないXコンサルティング企業の事例には実名ででたがりませんので、実名事例があるということは「Xの支援で成果が出せている」「クライアントに信頼されている」ことの証明になります。

ポイント その2

Xを活用したSNS戦略策定の知見があるかチェックする

Xは日々のトレンドの変化が早く、またユーザー中心のメディアであるため変数が多く、自社サイトやオウンドメディアなど他のメディアでのやり方が通用せず、ブランドにあわせた戦略設計ができるかが肝になります。

依頼を検討している会社が、「投稿改善レベルの知見」しかないのか、「売上という成果につなげるため、自社にカスタマイズした戦略策定」までできるかは、支援会社を選ぶ上で重要な観点となります。

ポイント その3

Xの運用だけでなくマーケティング全般の知見がある会社を選ぶ

Xのコンサルティング会社の中でも、「マーケティング全般にも知見がある支援会社」と「X運用の知見はあるが、マーケティング全般の知見はない会社」に大きく分かれます。

Xを活用したマーケティングは「Xの運用が目的」ではなく、「Xを活用して売上など上流のKGIに貢献することが目的」となります。

そのため、Xの運用の知見しかない場合には、「表向きのX運用は上手いが、KGIには影響がない」となってしまうケースが多いです。Xだけではなく、マーケティング全体の知見があるかも確認した上で、支援会社を選ぶと良いでしょう。

満足度96%!ソーシャルメディアマーケティングに関するセミナーを開催しています

5分でダウンロード完了!ホットリンクのノウハウが詰まった資料を提供しています

X(旧Twitter), Instagramマーケティングについてお悩みの方へ

プロ視点の解決策をご提案いたします!まずはお気軽にご相談ください