SNS利用者数の増加とともに、SNS活用に取り組む企業も増えています。しかし、効果計測のための正しい指標を設計できず、SNSを活用して達成したい目標や本来の目的につなげられない企業は少なくありません。

「どのように指標を決めるべき?」「フォロワー数以外でわかりやすい指標は?」などSNSマーケティングにおける指標の設計について、ホットリンクの執行役員経営企画担当およびソーシャルメディアコンサルティング本部長・大野俊太郎がお答えします。

また、ホットリンクではSNS運用の戦略策定から施策の実行まで伴走支援しています。日々の運用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

SNSマーケティング支援サービスについて問い合わせする

(執筆:髙橋真穂)

【プロフィール】

大野 俊太郎

株式会社ホットリンク 執行役員経営企画担当およびソーシャルメディアコンサルティング本部長

2019年6月、ホットリンクに入社。前職のインターネット広告代理店勤務時より一貫して企業のソーシャルメディア支援に従事。2020年2月、新しく立ち上がったコンサルティング部部長に就任し、現在は執行役員経営企画担当およびソーシャルメディアコンサルティング本部長を務める。

どのように指標を設計すべきか

―SNSマーケティングにおいて、指標設計に関する悩みが多く挙げられます。具体的に、ご担当者様からはどのようなご相談を受けますか。

大野:企業やご担当者様のSNSに対するリテラシーによって、大きく3つのパターンに分けられます。

1つ目は、そもそもフォロワー数以外の指標があることを知らないパターン。SNSが普及しているから始めたものの、何を目指せばいいのか分からない状態ですね。ここ数年でこのケースは少数派になっています。

2つ目は、フォロワー数を増やしても売り上げに直結しないことは何となく知っているけれど、他にどんな指標があるか分からないパターン。

3つ目は、インプレッションやエンゲージメントなどフォロワー数以外の指標も知っているけれど、自社の目的と照らし合わせたときに、何が適切な指標か判断できないパターンですね。

―SNSの重要性は理解していても、具体的な活用方針をイメージできていない企業が多いのですね。そもそもなぜフォロワー数を追ってしまうケースが多いのでしょうか。

大野:フォロワー数を重視してしまう要因の一つは、アカウントのプロフィール上でもっとも目につきやすい数字であるからだと思っています。フォロワー数を増やすことは悪いことではありませんが、自社の目的達成につながる指標なのか考える必要はあります。

正しい指標設計には、SNSご担当者様がSNSの知識をつけるだけでなく、社内やチーム全体の目線を揃える必要があります。そのためには、中長期的にSNS活用における考え方を普及させていくことが大事だと思います。

例えば、日頃からSNSに関する会話を心がけたり、同じ情報に触れたりして、社内での共通認識を高めるようにしてみてください。競合のSNSを活用した事例や最新の案件を共有したり、関連する書籍や資料を回覧するのも良いです。SNS運用における方針や予算の決済時だけでなく、普段から認識を擦り合わせるようにしましょう。

関連記事:SNSマーケティングのROI算出

フォロワー数は売上には直結しない

―なるほど。では、なぜフォロワー数だけを追うのでは不十分なのでしょうか。

大野:端的に言うと、フォロワー数は売上には直結しないからです。極端な例えですが、フォロワー数が業界一位だからといって、売上も比例して一位とは限りませんよね。ユーザーの興味関心を測る上では、いいねやリポストなどのエンゲージメントの方が重要です。

目的を達成する手前の指標としてフォロワー数をモニタリングすることはあっても、実際はどのような数字が売上に紐づくのかを考える必要があります。フォロワー数を増やすこと自体は良いことですが、「フォロワー〇万人を目指そう」など、それ自体が目的にすり替わらないようにしましょう。

関連記事:「フォロワーを増やすだけ」ではなぜ無意味なのか?

追うべき指標はUGC数

―では、売上と連動する指標として何を見れば良いのでしょう。

大野:商品やサービスに関するUGC(ユーザーによるクチコミ)の数を見ると良いです。商品やサービスを手にとっているユーザーが多いほど、そのクチコミや話題はSNS上に出てきますよね。そのため、話題にしている人の数(=UGC数)は実際に購買した人の数に近いと考えることができます。

また、ホットリンクではこれまでの支援実績から、UGCは指名検索と相関し、指名検索は売上と相関することがデータ上で判明しています(※商材や消費者行動の特徴によって、相関関係が変わることもあります)。このようなデータも、UGCを指標とするための社内説明に使ってみてください。

関連記事:ホットリンク、Twitterでの会話量の売上高への貢献を調査

そもそもSNSの醍醐味はアーンドメディア活用にあります。SNS上で商品やサービスに関するUGCがどれだけ投稿されているかを見て、実際のユーザーの反応や評価を把握することもできます。

SNSは間接的に売上貢献している

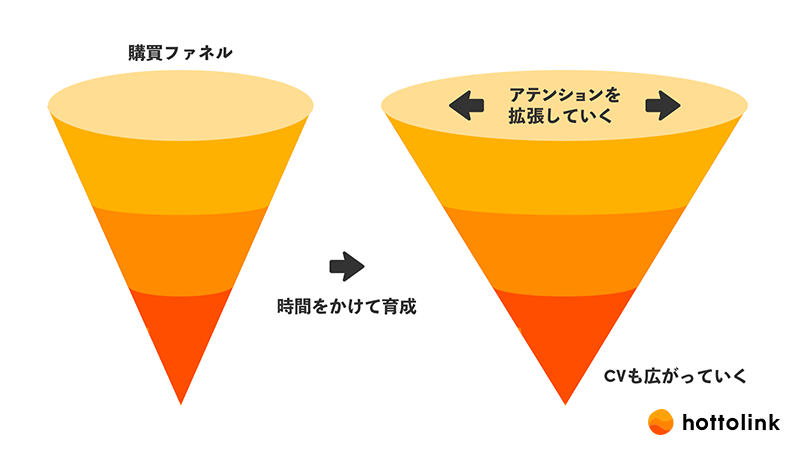

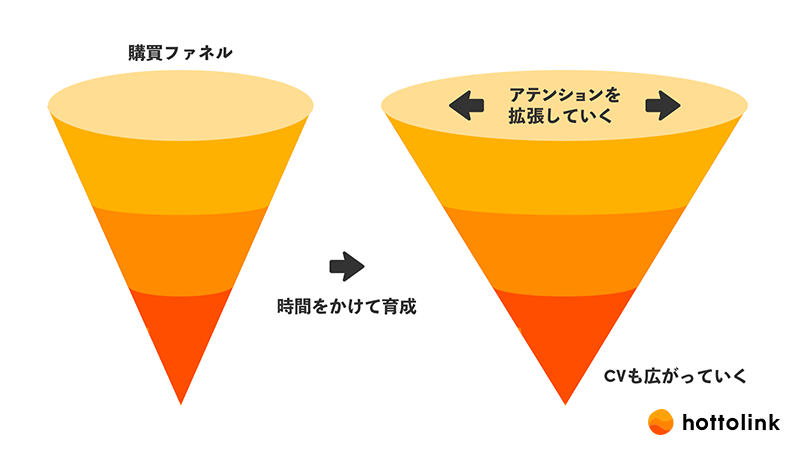

大野:また、UGCは広告などとは異なり、企業側が直接コントロールできない分、ユーザーからの信頼性も高く伝播もされやすいです。UGCが増えるほどアテンションを獲得して、指名検索が増えて売上につながるケースは多いですね。

例えば、SNSで商品・ブランドを知ったユーザーが、興味を持ってGoogleなどで指名検索をしてECサイトを閲覧したり、店舗に来店して購入に至るケース。このようにユーザーの購買行動プロセスにおいて、SNSは間接的に売上に貢献しているのです。

そのためご担当者様には、フォロワーの獲得や広告の配信ではなく、話題量(UGC)を指標にしましょうというお話をしています。正しいSNSマーケティングのKPI設計や、具体的な数値目標がわからない方は、ホットリンクまでご相談ください。

UGCの重要性や、UGCを活用したSNSマーケティングの事例を知りたい方は、こちらの記事も合わせてお読みください。

【徹底解説】UGCとは何か、なぜマーケティングで重要になってきたのか

“UGC=お客様の声”を商品に還元。明治「うずまきソフト」に見るUGC活用