ホットリンクのコンサルタント・Jay(佐藤慈英)です。ソーシャルメディア事業本部・アナリティクス部に所属し、SNS上のクチコミデータ分析を担当しています。

商品やサービスを提供する企業にとって、ユーザーの声はとても大切な指標です。

しかし、外部に依頼してモニタリング調査などを実施しない限り、ユーザーの声を聞く機会はなかなか得られないのが実情ではないでしょうか。

そこで活用したいのが、SNSに投稿されているクチコミです。

SNSは、基本的にユーザーが個人で楽しむために利用されています。「ユーザーの生の声」が集約されている場といえるでしょう。

今回の「#まなぼうSNS」では、SNSから得たクチコミデータにどう向き合い、活用していくべきかをお伝えします。

SNS上のクチコミに注目すべき理由

情報過多な現代のなかでも、SNSのもつ情報量とスピードはケタ違いです。ユーザー数も、年々増加の一途をたどっています。

SNSのメカニズムを解明して効率的な打ち手につなげるすることは、企業のマーケティング活動にとって非常に重要なことであると、ホットリンクは考えています。

企業の皆様には、まず「自社の商品やサービスについて、どこかで誰かが語っている」という認識を持っていただきたいです。

日常生活において、人は対面や電話、メッセージアプリなどで会話を交わします。そうした会話が、オープンな場(=SNS)に投影されていると捉えると、SNSの特性がわかりやすいかもしれません。普段の会話で商品やサービスの話題が出ることも、SNSでそれらの話が出ることも、本質は全く変わらないのです。

特にコスメや食品、外食、音楽や映画のように「他者へ勧めやすい商品・サービス」を扱う企業であれば、なおさらSNS上のクチコミに注目し、内容を把握しておくべきでしょう。

クチコミデータの活用方法は幅広く、フェーズによって実施できる取り組みも異なります。

すでにクチコミが発生している場合、クチコミデータは市場調査や商品・サービスの企画立案、広告の効果測定、トレンド観察などに活用できます。クチコミの数が少ない場合は、分析の前にクチコミの発生数を増やすことがポイントです。

また、自社のサービスや商品への反応だけではなく、競合他社の状況や業界全体のトレンドを知ることにも役立てられます。

質の高い仮説を立てるために

クチコミのデータ分析には、仮説立案が必要不可欠です。

「なぜユーザーはこう反応しているのか」「なぜこの商品が話題になっているのか」など、事象の背景までを考えて、できるだけ多くの仮説を立てるようにしましょう。

わかりやすい例をひとつご紹介します。

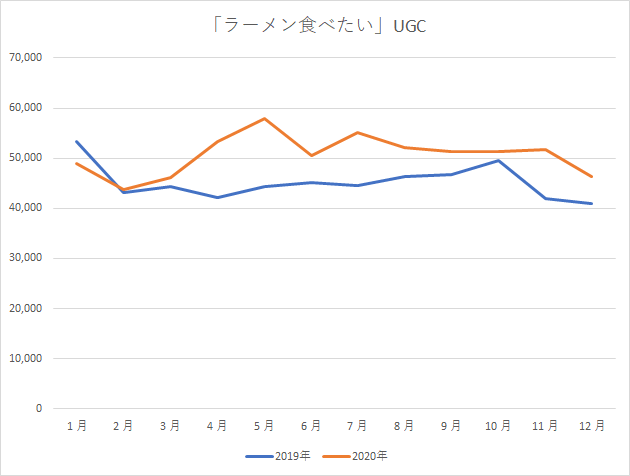

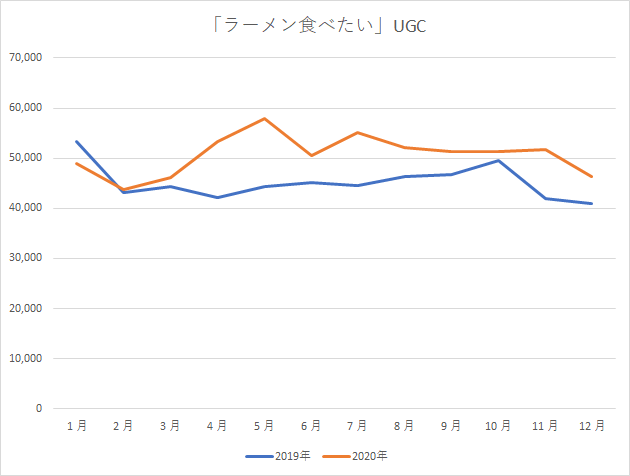

僕はほぼ毎日ラーメンを食べたいと思ってるのですが、「ラーメン食べたい」というツイートを2019年と2020年で比較すると、特に4月、5月あたりの傾向が異なっており、2020年の方が全体的に「ラーメン食べたい」というツイート数が多くなっています。

弊社のクチコミ分析ツール「BuzzSpreader Powered by クチコミ@係長」より(Twitter10%サンプリングの数値を10倍)

弊社のクチコミ分析ツール「BuzzSpreader Powered by クチコミ@係長」より(Twitter10%サンプリングの数値を10倍)

この数字をそのままに受け取ると、2020年の方が「ラーメン食べたい」と思っている人数が多い、ということになります。

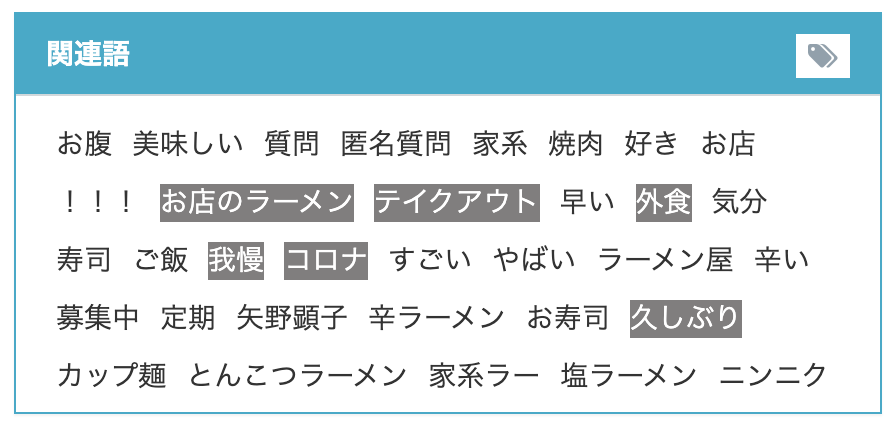

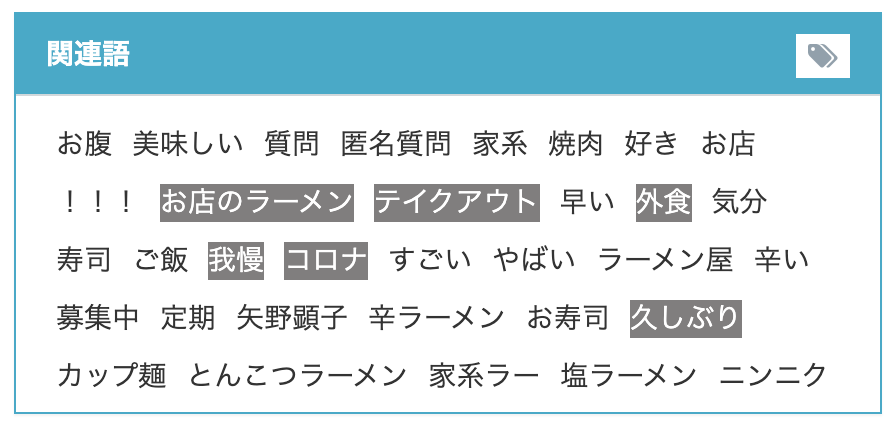

しかしもう少し詳しく見てみたところ、関連語(一緒によく語られている単語)や実際のツイートには、「お店のラーメン食べたい」「コロナが落ち着いたらラーメン食べたい」「ラーメン食べたいけど自粛している」といったツイートが確認できます。

弊社のクチコミ分析ツール「BuzzSpreader Powered by クチコミ@係長」より(Twitter10%サンプリングの数値を10倍)

弊社のクチコミ分析ツール「BuzzSpreader Powered by クチコミ@係長」より(Twitter10%サンプリングの数値を10倍)

ちょうど2020年4月〜5月にかけて緊急事態宣言が発令されていたので、時期的になかなか外食ができなかったり、お店の営業時間が短縮されたりと、思うようにラーメンが食べられない皆さんの声がTwitter上で吐露されていたようです。

ただ表面的な言葉や数字を追うだけでは、クチコミのデータ分析は不十分な結果に終わります。外的な要因や環境の変化、ユーザーの心理を踏まえることが、質の高い仮説立案にとって重要です。

単純にクチコミが「出ている/出ていない」ことの確認、「どういったクチコミが出ているのか」を追うことは、容易にできます。

クチコミをマーケティング施策に活かすならば、もう少し「調理」をする必要があるのです。

クチコミ数の推移や、商品やサービスがどのようなワードでトレンドになっているかを知りたい場合でも、もう一段階深掘りして、「なぜこうなっているのか」と考えることを、大切にしていただきたいです。

仮説を立てる際は、ほかのマーケティング活動との連動も考慮する必要があります。

新聞広告を見て感じたことやTV番組の感想が投稿されるように、SNSでは日常的に、SNSの外にあるさまざまなものの影響が投影されるためです。

それ、本当に「データドリブン」ですか?

SNS上のクチコミデータは、意図的に組み立てられたものではありません。僕なりの表現でいうと、「超・生のデータ」。データドリブンなマーケティング施策の立案に、活用しない手はありません。

ところで、自分たちのロジックや戦略、アイディアに基づき、それに合うようなデータを持ってくるやり方を「データドリブン」と認識していませんか?

アイディアから始まる施策は、あって良いと思います。ですが、「データドリブン」の前提に立って施策を考える際に、出発点を根拠のないアイディアに置くのは、本当にデータドリブンといえるでしょうか。

データを出発点にした「データファースト」ではなく、ロジックや戦略、アイディアを起点に考えた施策は、本質的な意味でデータドリブンではありません。

ホットリンクには、「プランニング部」という部署があります。SNSで話題化を狙う企画・制作を行なっている部署ですが、ただアイディアを持ち寄って「おもしろそうだからやろう」といった話し合いをすることはありません。

「こういう属性の人がクチコミをしているね」「このSNSアカウントのフォロワーは、こういう属性があるよね」というように、データを分析したうえで、企画や施策を考えていきます。これこそが、本来の「データドリブン」だと思うのです。

キャンペーンや企画の立案では、アイディアの派手さばかり重要視されがちです。

しかし、再現性や成功確率を高めるのであれば、土台に必ずデータが存在すべきです。

マーケティング施策を考える際は、データドリブンで取り組めているかどうかを意識するとよいでしょう。

クチコミは「活用」することに価値がある

2018年にヨーロッパの各国に導入された「GDPR(EU一般データ保護規則)」のように、昨今はプライバシー保護を目的とした動きが活発です。

個人情報取得を規制する動きも厳しくなっており、広告施策のひとつであるリマーケティングが今の形を維持できるかどうかは不明です。

そうした個人情報保護法の流れの影響を受けないのが、クチコミです。ユーザーのクチコミ行為自体は、昨今のアドテク規制の影響を受けません。データの重要度や利用価値は、ますます高まっていくでしょう。

ホットリンクは、世界中のソーシャルメディアへのAPIデータアクセス権を保有しており、ソーシャルリスニングツールの提供(※2)も行なっています。

企業様からいただくお問い合わせには、「どんなクチコミが出ているか知りたい」という考えにとどまったものも多いです。

もちろんそれでも結構なのですが、ホットリンクがサポートしたいのは、クチコミの「モニタリング」サービスだけではありません。

我々が真に提供したい価値は、ツールを介して得たクチコミデータの活用法です。

データ規制に関する社会的な背景を鑑みても、SNS上のクチコミほど優れたデータソースはありません。

規制もされていないし、マーケティング活用もできるのですから。

ツールから見えたデータをどのように使っていくか?

という観点に立ってこそ、データ分析は意味のあるものになる。

そのことをお伝えできていたら、幸いです。

(※2)詳しくはこちらから。

「BuzzSpreader Powered by クチコミ@係長」

執筆者

佐藤慈英。2019年ホットリンク入社。アナリティクス部所属。クチコミデータ分析やコンサルティング、クリエイティブ制作のディレクションなど、幅広い業務に従事。

ホットリンクでは、UGCを活用したマーケティングのご支援をさせていただいております。詳しくはTwitterマーケティングのページをご覧ください。また、SNSを活用した独自性の高いマーケティング施策で、クチコミによるファンの増大化と売上アップに成功した事例はこちらをご覧ください。