新型コロナウイルスの影響は、人々の生活を一変する事態に発展しています。政府による緊急事態宣言発令と、各自治体からの外出自粛要請。激動のさなかにある今、私たちにできることはないだろうか。

そんな思いから、ホットリンクは各界のリーダーをゲストに招き、時代の変化に対応するヒントを探るカンファレンス「#NEWWORLD2020」を開催することとなりました。

#NEWWORLD2020 - 各業界をリードする15名をゲストに激動の時代のマーケティングを語る|イベント・セミナー|ホットリンク

2020年4月22日〜5月1日の平日の7日間にかけ、毎回異なるゲストを招いて行う当カンファレンスでは、オンライン会議ツールZoomを使用。リリースからわずか3日という期間にもかかわらず、3,000名以上の方々にお申し込みいただき、現在では4,000名を超えています。

DAY3のゲストは、ベイジ代表の枌谷力さんと、ウェブライダー代表取締役の松尾茂起さん。そしてティネクト代表取締役でBooks&Apps編集長を務める、安達裕哉さんの3人です。

当社CMOの飯髙とともに、私たちが今できること、この時代をポジティブにとらえるための考え方を語っていただきました。

※DAY3は三部構成形式

DAY2の記事はこちらから。

ひとりではなく皆で。加速度的に変化する時代で私たちができること #NEWWORLD2020 DAY2

固定観念を壊し、オンラインの施策に打って出よう

〜第一部 ベイジ代表 枌谷力〜

飯髙悠太(以下、飯髙):

枌谷さんをはじめ、今回はBtoBマーケティングやコンテンツ制作会社の代表者の皆様とお話していきます。早速なんですが、新型コロナウイルスは自社事業にどう影響を与えていますか?

枌谷力(以下、枌谷):

影響が出ている領域と、出てない領域がそれぞれあります。今日はスライドを作ってきました。

飯髙:

お、今回初の試みですね。

枌谷:

うちの会社で、コロナの影響が出ている領域を5つに分解しました。組織、資本、情報、商材、顧客です。

枌谷:

とくに組織の影響がめちゃくちゃ大きいですね。働き方に関して言うと、4月からリモートワークになりガラリと変化しました。採用に関しては、僕たちは基本的に「待ち」の姿勢なんですが、2019年は70人の応募があったんです。今年は今のペースでいくと、約120人まで増える想定です。

商材はウェブ制作業なので大きく変わりませんが、ワークショップ、ユーザーテストのようなオフラインが必要な部分に、影響が出ています。

顧客、マーケティングやセールスですが、実は商談数は増えています。ベイジの自然検索数は、2016年から徐々に増えていて、3〜4月で減少していません。3月はむしろ問い合わせが少ない時期なんですが、1月〜2月よりちょっと多いくらいです。ただし、商談内容は変化しています。受注額が1,000万円以上の問い合わせが減り、だいたい200万円くらいで納期も2ヶ月といった短納期の案件が、今までにないほど増えています。

ちなみに先日、僕が主催するセミナーで約600名の参加者に、問い合わせ・見積もりの依頼数の変化を尋ねました。

すると「少し減っている」「かなり減っている」が約60%を占めていました。Web制作界隈全体で見ると、やはりコロナ禍の悪影響は大きいと思います。

オンライン商談では、営業以前に勝負が決まる

飯髙:

短納期の案件は、コロナのタイミングで新しい手法(オンライン)を仕込みたいという考えなんでしょうか?

枌谷:

ネガティブな理由が大きいです。電話も営業も通じないうえに、唯一の選択肢であるWeb周りを後回しにしてきた。事業に影響があるので、なんとかしたいという思いが強い気がします。

飯髙:

オンラインセールスでは、高額商品は売りづらいという認識があると思います。ベイジの売上に影響はないのは、ある程度「攻略法」が見えているからですか?

枌谷:

攻略法というほどではないですが、オンライン商談は営業前にほぼ勝負が決まっているという感覚があります。対面する前にブランドがある程度完成していると、成約につながりやすいです。オンライン営業の技術を身につけるというよりも、営業以前の取り組みに力を入れるのが重要だと思います。

飯髙:

そういう意味では、企業のマーケティング活動は、今後どう変化させるといいですか?

枌谷:

オンラインでなんでもやろう、というコンセプトが基本ではないでしょうか。ルールはシンプルで、オフライン施策をオンラインにアップデートするか、別のオンライン施策で代用するかの2つです。

たとえば電話営業やセミナーといったオフライン施策を、創意工夫してオンラインにバージョンアップしていくなどですね。DMをメールで代用するのもそのひとつだし、ビッグサイトで行っていた展示会を、オンライン展示会を開催するのも有効だと思います。

既存セオリーを破壊する「フル・オンライン」の到来

飯髙:

withコロナ、afterコロナで、働き方はどう変化すると思いますか?

枌谷:

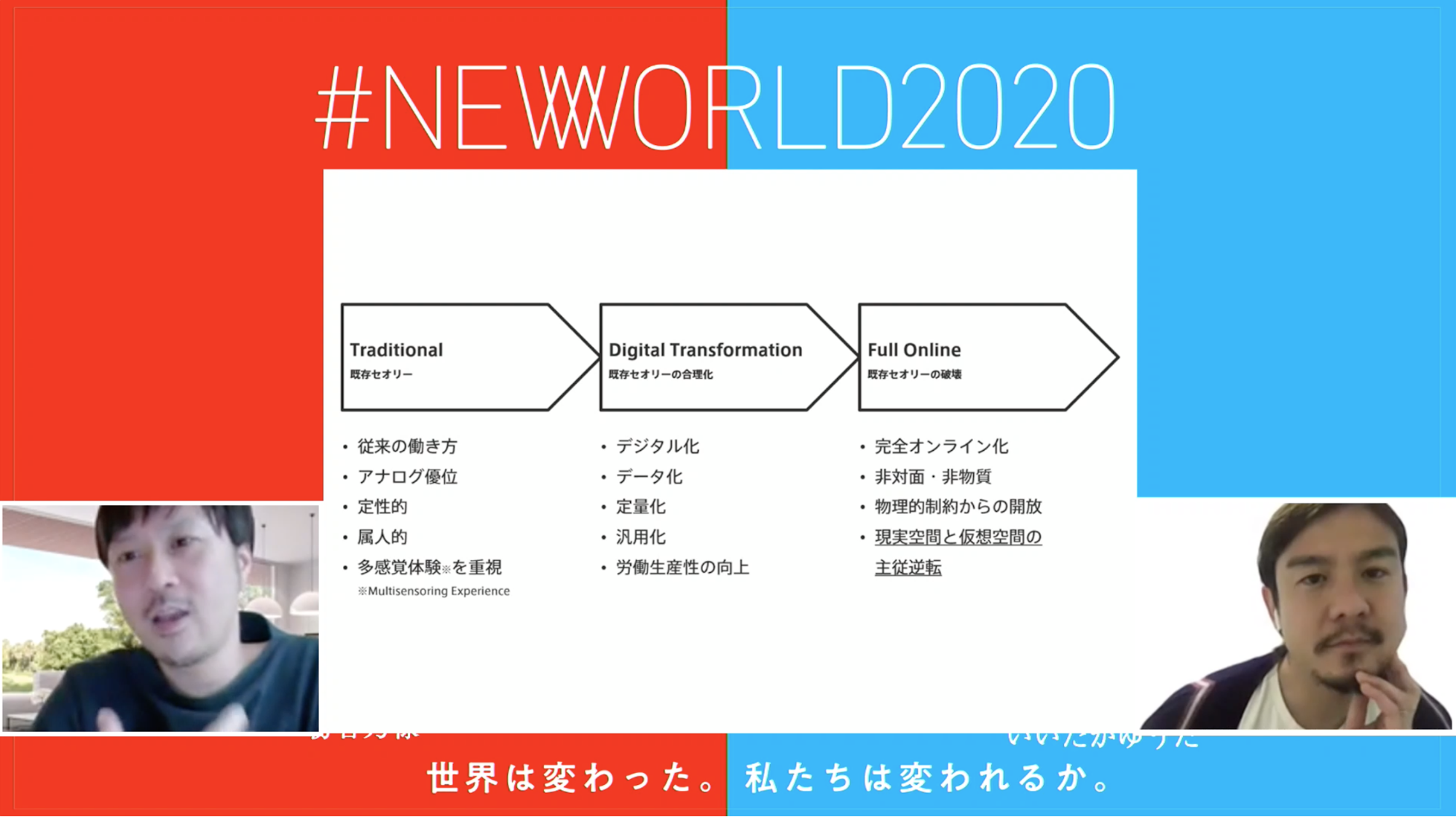

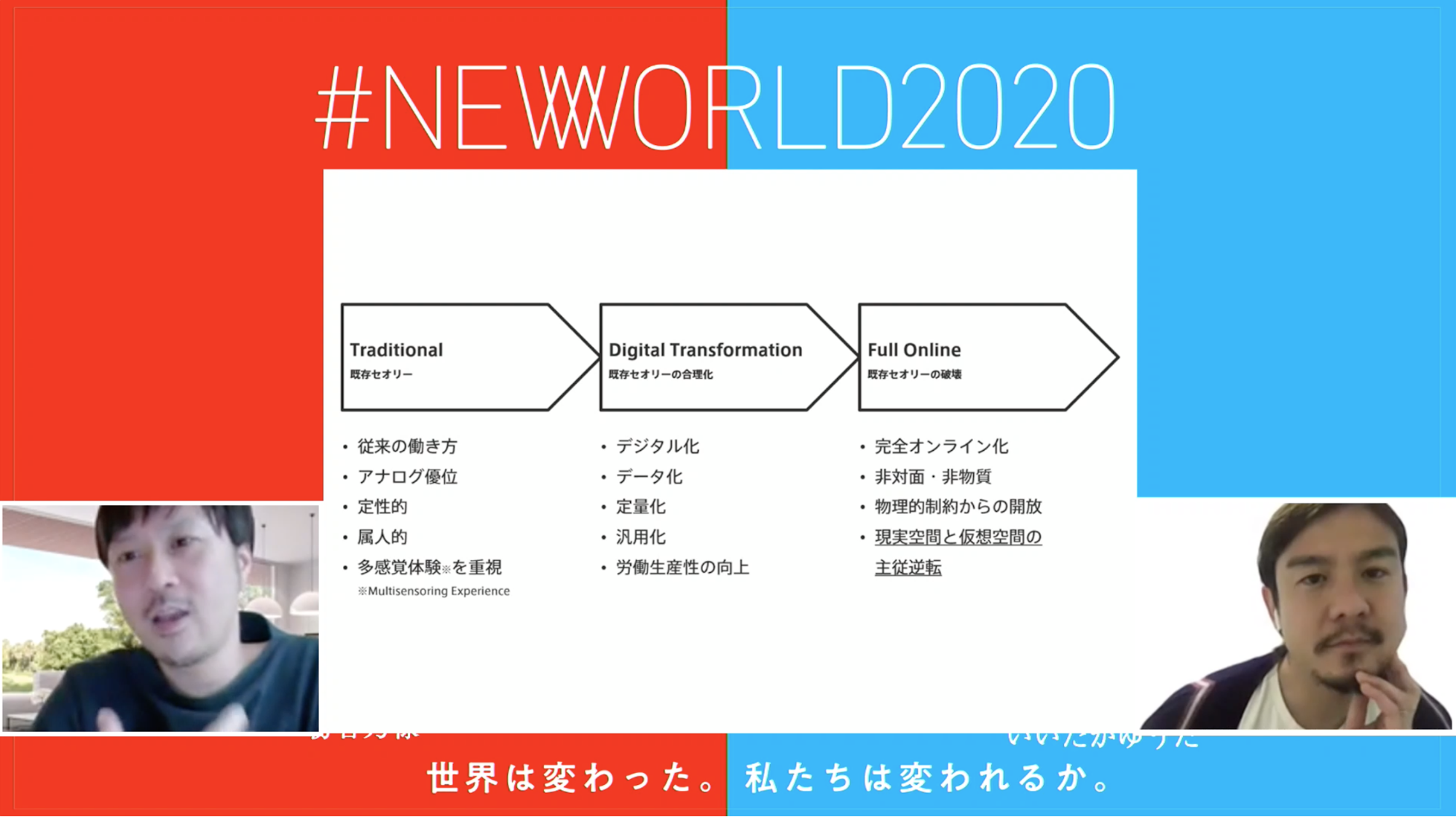

かつての働き方は、アナログ優位の平成・昭和的でトラディショナルなものでした。コロナ前までは、既存セオリーを一部デジタル化し、合理的な働き方を目指すデジタル・トランスフォーメーションに、進みつつあったと思います。

デジタル・トランスフォーメーションは、あくまで既存セオリーの踏襲が前提です。しかし、今後求められているのはフル・オンラインです。既存セオリーは破壊され、おそらく現実空間と仮想空間の主従逆転という現象が起こるでしょう。

たとえば大ブームとなったポケモンGOは、ゲーム内の体験を心地よくするために、大量の人々が公園へ足を運んだじゃないですか。仮想空間が優位に立っている好例だと思います。

一部のゲームだけに起きていた世界観が、これから生活全体に波及していくのではないでしょうか。オンライン上のやり取りや立ち居振る舞いで、成績や給料が決まったり、仕事が舞い込んだりするといった形で。

飯髙:

これからの生き方、働き方が変化していくことに、枌谷さん自身はどう感じていますか?

枌谷:

僕は最初、リモートワークには反対でした。会社の文化を育てられない、コミュニケーションが希薄になると思ったんです。しかしやってみると、むしろ社員と話す機会が増えたし、ベイジの強みだった言語化する文化もなくならなかった。

僕をはじめ、「こうじゃなきゃダメ」という固定観念は、今後どんどん壊さなきゃいけないんだと思います。

飯髙:

最後に、視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。

枌谷:

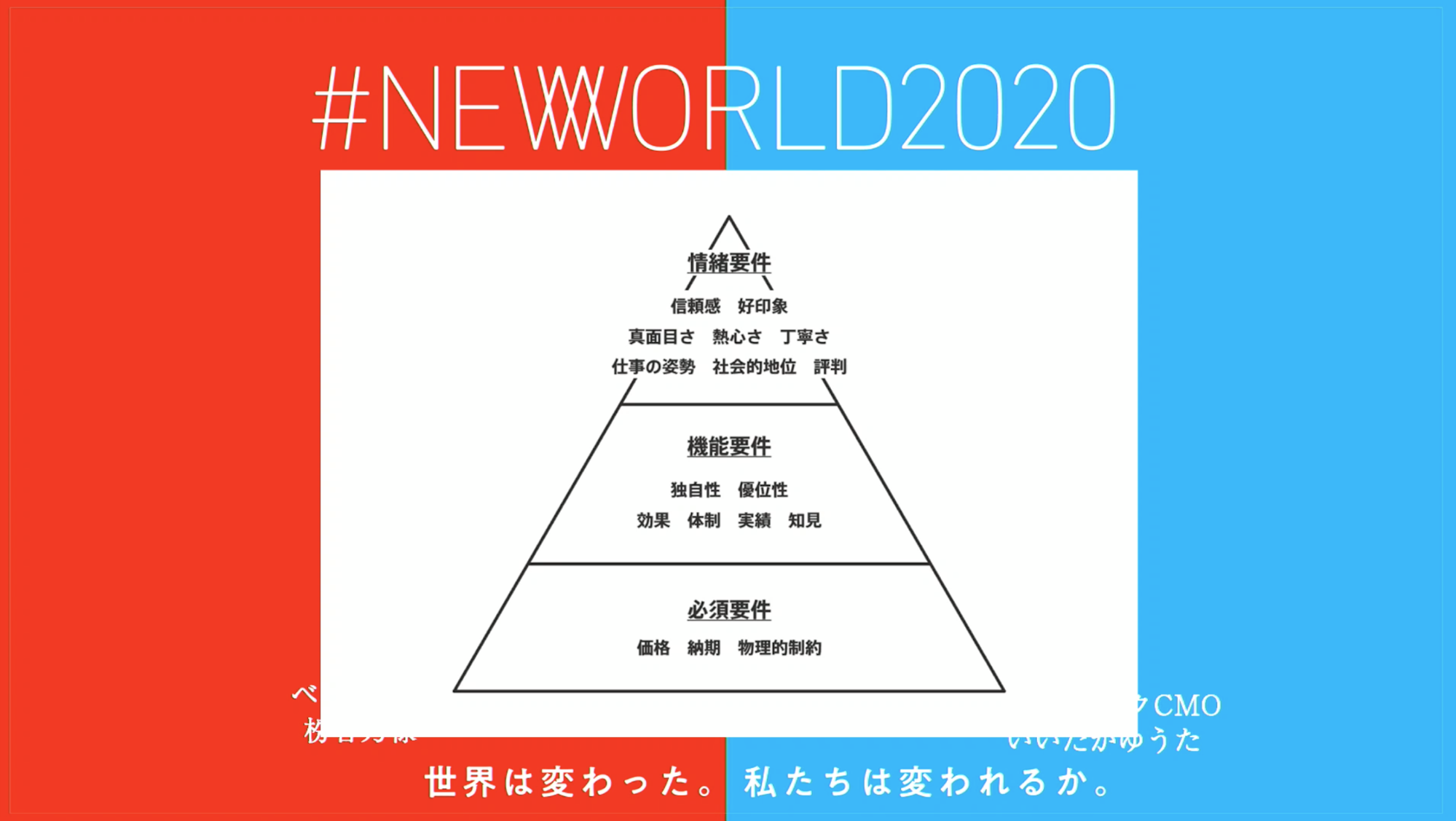

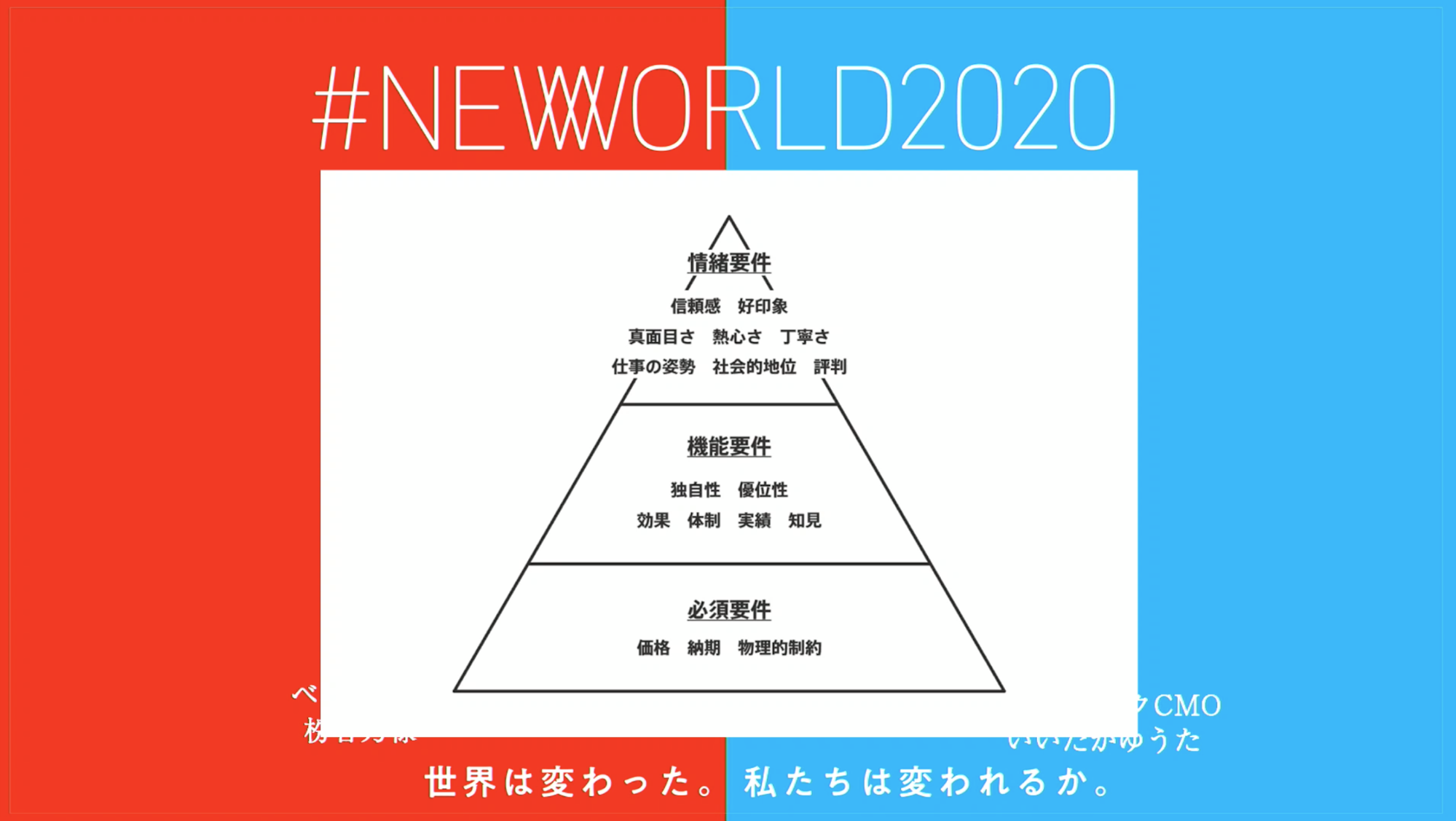

仕事の発注先は、この3要件を満たすことが重要だと思います。

価格や納期などの「必須要件」、効果や実績があるかといった「機能要件」、そしてこの2つの比較検討が難しい場合に、重要となる「情緒要件」です。

情緒要件は、対面営業が担ってきました。しかしオンライン化が進むにつて、商談前の勝負が肝となる。それを支えるのが、コンテンツとソーシャルです。

良質なコンテンツをSNSで流して、自社コンテンツと常時接触できるようにする。ここに取組めて影響力を高めることができた会社は、今後生き残れると思います。皆さんにも、これからぜひコンテンツ力とSNSを育てていこうと伝えたいです。

透明性でオンラインの信頼を獲得する

〜第二部 ウェブライダー代表取締役 松尾茂起〜

飯髙:

松尾さんには、コンテンツSEOの観点もおり交ぜて話を聞きたいと思います。はじめに新型コロナウイルスによる、自社の影響はいかがですか?

松尾茂起(以下、松尾):

自社の影響はあまりありません。実はうちでリリースしている『文賢』というSaaSの売上が、じわじわ伸びています。

参考:「文賢(ブンケン)」株式会社ウェブライダー

オンラインコミュニケーションで、チャットやメール書く機会が増えたため、文章作成をアシストしてくれるツールが求められているのかもしれません。

ネットでリアルの「安心感・誠実さ」を補完する

飯髙:

文賢はめちゃくちゃいいツールですよね。ferretを運営していた時は、公開前の最終チェックツールが文賢でした。

松尾:

おそらく今後、コンテンツの「言葉づかい」が変化すると思います。これまで情報は、オンラインとオフラインの両方にありました。リアルな場でのコミュニケーションのほうが、相手や商品に愛着がわきやすいという側面があったでしょう。そうしたリアルにあった安心感・誠実さといった人間味を、これからはネットで補完しなくてはいけません。

SEOはロジカルな側面が強いです。僕はそこに、寄り添う感情をかけ算することが重要だと思います。文賢はそのかけ算を重視して、アップデートしてきました。わかりやすい表現にするだけじゃなく、こう言いかえるとソフトに伝わるよ、相手を害さずにすむよというアドバイスを盛り込む。文賢を通じて、エンゲージメントを高める言葉の使い方を培える設計を意識してきました。

飯髙:

人間味という点で、SEOコンテンツは今後どう変わると思いますか?

松尾:

コンテンツ1つで、SEOがどう変わるかとは考えていません。SNSを活用して、コンテンツを作っている会社の素性を伝える必要があると思います。今SEOの世界は、検索順位を分析した同じことばかりを書いています。知りたかった情報にたどりける一方で、情報収集で完結して、オウンドメディアやブランドが記憶に残らない側面も否めません。

その欠点を補うのが、SNSでタッチポイントを増やすことだと思います。コンテンツをひとつずつ抜き出して、SNSやYouTubeに横展開する。コンテンツの完成度が高ければ、「この会社ならはずれがないな」という印象につながり、コンテンツ自体もしっかり読んでもらえる好循環が生まれます。

飯髙:

良質なコンテンツを作ることは大前提として、プラットフォームの多様化する今、多角的に施策を打つ必要があるんですね。そうすることでタッチポイントを増やして、ブランドリフトに成功したり、記憶に残って仕事につながる機会が増えるということでしょうか。

松尾:

そうですね。最近僕たちは、「透明性」という言葉を大切にしています。コンテンツが生まれた背景や、商品が完成した理由。オンラインに移行することで、こうした商品文脈や背景の情報が伝わりにくくなります。その分、今まで見せなかった情報を開示することで、透明性を担保するわけです。

お客さまの中には、僕たちがミーティングする1時間20分の様子をYouTubeに流しただけの動画を見て、「こんな風に打ち合わせをしているのなら安心できる」と発注してくださった方がいました。できるだけ見える化することで信頼を高める。それがSEOにも反映されると思います。

心の距離を縮めるサービスが、さらに求められる時代へ

飯髙:

情報過多の時代、人々の情報リテラシーも上がっている分、透明性がないと嘘やよしあしがすぐバレちゃうんですね。withコロナ、afterコロナについて松尾さんは今どんな取り組みをしていますか?

松尾:

実は3月から、これまでの当たり前を当たり前じゃない価値観にする、新しいサービスを打ち出そうと思っているんです。

リリース時に詳しく話したいんですが、今ってセミナーを開催すると、参加者がお金を払うのが普通じゃないですか。そうではなくて、たとえば僕が「この人に興味がある!」となったら、その人にお金を払って自分の話を聞いてもらうんです。リアルの場で「ご飯おごるから、話を聞いてよ」と頼むみたいに。

飯髙:

それ、めちゃくちゃ面白いですね。

松尾:

将来有望な人材に自分のノウハウを伝えて、スキルが上がったら業務委託で案件を任せることもできます。これからのビジネスは、プロジェクトやギルド単位での働き方が増えるでしょう。自分のチームを作るために、スカウトしたい人材を探す。そこに新たなビジネスがあると思うんです。

芸能界の師弟関係ではないけれど、ソーシャルディスタンスで距離が開く分、心の距離を縮める関係構築やサービスが必要になるのではないでしょうか。

飯髙:

セミナーでは学びへの欲求を満たしたい人が、自然と集まります。「僕がお金を払うから来てください」となれば、対象となる人はもっと増える。伝えたいことをより多くの人に伝えられるから、マジで面白いサービスだと思いました。

最後に松尾さんから、皆さまへメッセージをお願いします。

松尾:

現状に不安を抱え、慎重に情報を探す人は増えていくでしょう。ユーザーに対して、情報の透明性を意識することが、信頼される要素になります。ただの情報の羅列では、心の距離が縮まりません。ひとつひとつの言葉づかいやオンラインビデオなど、距離を近づけるアプローチがますます必要になると思います。

予測よりも「楽しさ」で未来を選ぼう

〜第三部 ティネクト代表取締役 Books&Apps編集長 安達裕哉〜

飯髙:

新型コロナウイルスの影響で、自社事業の影響はありますか?

安達裕哉(以下、安達):

ホテルや金融機関など、一部のクライアントでは、テレワークに対応できずプロジェクトがストップするといった影響が出ています。一方でWebでの集客やオンライン受注などは、ポジティブな影響も出ていますね。コロナを受けて新しい取り組みに挑戦したい企業も増えていて、いくつか面白いプロジェクトが動いているところです。

リアルのエンタメを、オンラインのエンタメへ

飯髙:

さっそくその話を聞かせてください。実際にどんなプロジェクトが動いているんですか?

安達:

ひとつは、釣りのエンターテインメント化です。僕は釣りが好きなんですが、今離島の漁師さんは苦境に立たされているんです。漁協の買い上げ価格が落ちていて、全盛期の1/3〜1/4になっています。そこで知人のVCが乗り出したのが、漁船を釣り船として活用した、オンライン配信でした。

朝6時から配信を開始して、ブリや狙っている魚の釣り方や、潮の流れ、仕掛けを漁師さんが解説するんです。その様子を子供と見ていたんですが、「この船に乗ってみたい!釣りに行きたい」と、楽しそうに観ていました。子供の姿を見て、これはエンタメとして機能しているなと感じたんです。

実際に釣れた魚は、プロの料理人に調理してもらって視聴者に送ったり。まったく新しい釣りの楽しみ方が、そこにはあるなと。

飯髙:

大人になって釣りに行く時、早朝だしあまり子供を連れて行かないじゃないですか。子供も楽しんで視聴できるというのは、未来の顧客につながる行動でもありますよね。

安達:

オンライン配信は、「リアルじゃなきゃ楽しめない」という固定観念が、ガラリとくつがえりました。

コロナ後の世界は、専門家の間でも意見が分かれています。素人の僕たちがそれを予想するよりも、「コロナ後に何をしたいのか」って思いを大切にするほうが、より重要ではないでしょうか。僕は今回の釣り体験を、多くの人々に伝えたいと思いました。

友達・家族の目線で面白いコンテンツを作ろう

飯髙:

Books&Appsの観点で、今後メディアやコンテンツのあり方はどう変わると思いますか?

安達:

僕がコンテンツ発信でもっとも重視しているのは、「友達が見てくれるか」です。この考えは、コロナ禍でさらに重要になると思います。

コンテンツマーケティングでは、すぐにターゲットやペルソナといった方向に走りがちです。しかしSNSでつながるのは、ターゲットではなくつながっている友達だけです。ファンを少しずつ広がるには、友達が見てくれないと話になりません。友達にウケれば、その先にきっと届きます。

僕が文章を書き始めたのは、日常系ブログでした。当時は隣の席に座っていた、大学時代の友達に感想をもらっていました。彼に面白いと言ってもらえたら、次は家族です。今も両親は記事を読んでくれて、たまにコメントをくれます。

家族や友人の前で、世の中をあおったりヘイト発言をしたりできないじゃないですか。地に足のついたリアルな会話ができる、これが本当のSNSの活用法だと思います。

飯髙:

めちゃくちゃおもしろいです。手前にいる人が喜ばないと、奥に届かないですもんね。友達の友達だったら考え方も似ているので、シェアが輪になってバズっていくとも思えます。確かにBooks&Appsは、そういうコミュニティの作り方をしていますね。

安達:

松尾さんの話にもつながりますが、コンテンツが一過性になってはいけないと思っています。調べ物として記事を活用してもらいつつも、「役に立つ」よりも「おもしろい」と感じてほしいんです。ビジネス書よりも、マンガ的にコンテンツを楽しんでほしいですね。倫理観やモラルは前提にありつつ、僕はそういうエンタメ思考で、記事を書いています。

飯髙:

確かに、安達さんの記事を読んでると、答えが載っているというよりも「あとは自分で考えてね」というメッセージを感じます。

安達:

企業が情報発信するときも、考え方は一緒です。企業が情報を断定すると、広がりが生まれにくい。「僕たちはこう思いますが、あなたはどう思いますか?」としたほうが、UGCが生まれやすいんです。相手からの反応が、反対意見でもかまいません。意見によって議論を生むことが、とても重要だと思います。

飯髙:

確かに、安達さんは以前「否定されると喜ぶ」って言ってましたね(笑)。

安達:

企業側からすれば、否定されるのは怖いですよね。しかし反対意見が出たのなら、それを配慮するのではなく反対意見も包含したコンセプトで、次の記事を書く。そういう方針を、僕は取っていきたいです。

飯髙:

最後に改めて、視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。

安達:

コロナはきっかけに過ぎません。変化は必然的である以上、楽しんだもの勝ちではないかなと思います。僕たちが送り出すコンテンツについても、反感を覚える人がいたっていい。さまざまな意見が飛び交う多様性を、僕は悪いことだと思いません。

コロナ禍にあって、何を選ぶのかというのはシビアな問いです。だからこそ、おおいに意見を出し合い紛糾させていきましょう。

――枌谷さん、松尾さん、安達さんありがとうございました。

DAY4の記事はこちらから。

価値観の変化に適応し、ビジネスの本質へ回帰しよう #NEWWORLD2020 DAY4

ホットリンクは「ソーシャルメディアマーケティングにスタンダードを創る」をミッションに、一緒に働く仲間を募集しています。

お気軽にご連絡ください。

募集中の職種を見る