各業界のマーケティング分野で活躍するさまざまなプロフェッショナルたちとホットリンクのCMO・飯髙が、2020年以降のSNSマーケティングのあり方について考える対談シリーズ「ザ・プロフェッショナル」。

今回のゲストは、身長155㎝以下の小柄女性向けのアパレルブランド「COHINA」ブランドディレクター、田中絢子さんです。

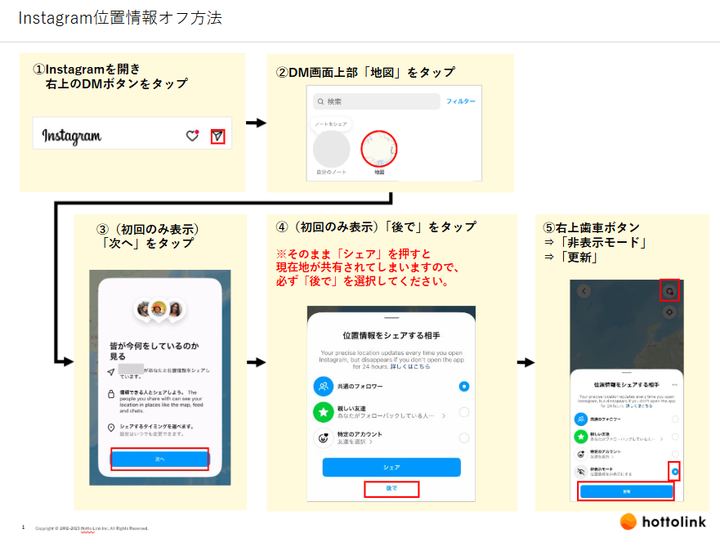

前編では、ブランドの設立経緯やCOHINAの代名詞ともいえるInstagramのライブ配信に関することなどをくわしくお聞きしました。

田中絢子。小柄女性向けのアパレルブランド「COHINA」ブランドディレクター。Googleに新卒入社後、全くの未経験からデザイナー・事業計画・マーケティングなどに奔走し、2018年にかねてからの友人だった清水葵氏とCOHINAを設立。

後編はこちら。

世界観よりユーザーの声を重視 COHINAのアパレルブランドとしての独自性

飯髙悠太(以下、飯髙):

そもそも、田中さんはどういう経緯でCOHINAを設立したんですか?

田中絢子(以下、田中):

身長を理由に何かを諦めるということを社会からなくしていきたい、という思いがきっかけでした。

私が身長148cm、共同創業者の清水も151cmと、二人とも小柄で「服がない」ことに悩んでたんですね。

サイズの少なさはもちろん、過剰にフリルがついていたりピンクばっかりだったり、デザインに関しても「小柄女子はこういうのが似合うだろう」みたいなバイアスを感じていました。

「なぜ背が小さいというだけで、こんなに服を制限されなきゃいけないのか?」という気持ちが強くあったんです。

田中:

そこで周りの小柄の知り合いにも声をかけると、ものすごく共感してくれて。

こんなに共感されるということは、「私の周囲の人たちだけではなく、日本全国や世界中に困っている人がいるんじゃないか?」と思ったんですね。

正直サイズだけならキッズ服でも足りてしまいますし、XSもまったくないわけではないといった理由からか、今まで小柄女性専門のアパレルブランドは市場にほとんどありませんでした。

でも市場にほとんどない状態だからこそ、私たちのようなアパレル未経験の集団でも参入できる余地があるんじゃないかと思い、ブランドを立ち上げた次第です。

飯髙:

アパレルブランドとしてのCOHINAの興味深い点って、そのお客さんの悩みにとことん寄り添う姿勢ですよね。

自分たちの悩みが出発点だったこともあるでしょうが、COHINAのコンセプトって「お客さんが欲しいから作る」っていう、いわばユーザーファーストじゃないですか。

これって、アパレルブランドとしては珍しいと思うんですよね。

飯髙:

僕ら世代のアパレルブランドの多くって、自分たちの世界観ファーストだったと思うんですよ。ブランドの世界観を中心に商品を作る方がスタンダードだったというか。

田中:

それでいえば、COHINAは違いますね。「これがあるだけで生活が豊かになる」とか「小柄だから諦めてた」っていうアイテムを作る方がビジョンに近いので、確かに世界観よりもユーザーの声を優先してます。

そもそものビジネスの目的が「社会に当たり前にあるべきものが当たり前にある」という状態を作ることだったので、確かにアパレルブランドの姿勢としては特殊かもしれません。

コンテンツの継続的な投稿は、ユーザーに無意識レベルの行動を促す

飯髙:

COHINAといえば、Instagramが強いですよね。今でこそフォロワー12万人と多いですけど、アカウント初期のころはどうやって新規のユーザーにリーチしていったんでしょうか。

田中:

商品がまだなかったので宣伝しようがなかったんですが、商品ができるまでの間にブランドの潜在顧客との接点は保ち続けた方が良いという戦略があったので、潜在顧客が興味を持ちそうなコンテンツをひたすら投稿してました。

具体的には「今日はみんなどんな服着てますか?」とユーザーと会話するインタラクティブなコンテンツや、他ブランドでも「このTシャツのサイズ良いよ」と情報共有するような有益系コンテンツですね。

こういう投稿を通じて既存のフォロワーさんとエンゲージメントを高めていったら、初の商品リリース時に何人か買ってくださったんです。その時はまだ1,000人ぐらいしかフォロワーがいないフェーズでした。

飯髙:

いわばオウンドメディア的なアプローチでコンテンツを日々配信してたって感じですよね。そこからはどんな感じでフォロワーが増えていったんですかね。

田中:

本当に日々、地道にコンテンツを投稿し続けてたら増えていました。

何かしら爆発的にフォロワーが増える出来事が起こったわけではないので、今振り返ると日々の継続が特効薬だったのかなと思いますね。地味ですが、これは重要な施策だったなと。

飯髙:

投稿を継続するといえば、COHINAって365日Instagramのライブ配信をしてたじゃないですか。すごいですよね、365日配信って(笑)。

田中:

あれはもう意地でやりきりましたね(笑)。

始めた理由としては、既存フォロワーとのエンゲージメントをもっと高めてアカウントを強化したかったというのと、機能自体がまだ珍しかったからです。

どのアパレルブランドもやってなかったし、いち早く新機能にチャレンジしようという実験的な意図もあって。

でも使っているうちに「ライブ配信をやっているブランドとして認知される→商品情報が分かるのでライブ配信を見にくる」というユーザー行動が出てることに気づいてからは、「きちんと顧客人数も取る」という目標を設けました。その達成のためには充分な日数も必要だということで、365日。

飯髙:

ああいうふうに毎日投稿することって、僕は大きな意味があると思っていて。

僕この間、noteの更新を10日間連続でやったんですよ。絶対18時前に記事公開するルールを決めてやってたら、noteへの直接流入が増えたことが分かりまして。

田中:

毎日更新してたら、ダイレクト流入に変化があったってことですか。

飯髙:

そうです。その後思ったんですが「とりあえずその時間になったら覗く」というユーザー心理が働いていたのかもしれないな、と。いわば無意識レベルの行動が喚起されてる状態ですよね。

田中:

ありそうですね。COHINAも毎日ライブ配信してるからか、無意識レベルの行動を取ってくれているお客様は多いです。「寝る前の日課です」とか「電車でいつも見てます」っていう声はあります。

ちょうど取材中に配信が始まったCOHINAのインスタライブ

ちょうど取材中に配信が始まったCOHINAのインスタライブ

田中:

しかも365日配信をやって分かったんですが、投稿者の顔が毎日出てくるライブ配信の方が愛着が持たれやすいようで、顔が見えないフィード投稿よりも圧倒的に見られているんですよ。

飯髙:

へえ~、そうなんですか。

田中:

はい。毎日投稿とか顔出しして愛着を持ってもらうとか、こういうのってユーザーの日常に入り込むための仕掛けですよね。ブランドがスッと無意識に入ってくるからユーザーの日常にも溶け込めるんでしょうし、そういう機会を増やしていけば結果的に選ばれるブランドにもなれるのかなと、改めて思います。

クチコミが出にくいBtoB企業イベントでも、ユーザーにクチこんでもらう仕掛けは大切

飯髙:

話は変わりますけど、COHINAって熱烈なファンが多い印象があります。ファンコミュニティが形成されてるって話も聞きました。

田中:

そうなんですよ。基本的にお客様同士の空間にはノータッチなので、全部小耳に挟んだ情報なんですが、非公式LINEグループもあるらしく。Instagram上で知り合った方々でオフ会も開催されているみたいです。

飯髙:

LINEグループできるってすごいですよね。コミュニティを生むための特別な施策とかやったんですか?

田中:

1回だけCOHINA主催でイベントをやりましたが、それが直接的な理由ではなさそうで……私たちの知らない間に出来ていたって感じです(笑)。

飯髙:

なるほど。COHINAみたいな事業内容はファンのコミュニティが出来たり、イベントをやるとクチコミが出やすかったりすると思うんですけど、BtoB企業はそれが難しいんですよ。

飯髙:

リアルで会うとかイベントとかセミナーをやっても、コミュニティ形成以前にSNS上にクチコミがほとんど出ないんです。それを解決しようと、ホットリンクでは「ノミナー」ってイベントをやってるんですけど。

田中:

ノミナー?

飯髙:

「セミナー」と「飲み」をモジって、ノミナー。ゲストと僕がお酒を飲みながら1時間半対談しつつ、参加者にもお酒やお菓子を楽しんで頂くセミナーです。

結局、BtoB企業のイベントからクチコミが生まれないのって、堅さとゆるさのちょうど良いバランスを取るのが難しいからなんですよね。なので「ほどよくゆるくて、ちゃんと為になる」イベントを始めようと。

自分の正しさを貫く。ハヤカワ五味さんのSNSとの付き合い方 #ノミナー

で、ちゃんとTwitter上にもクチコミが出る形にしたかったので「#ノミナー」っていうオリジナルのハッシュタグも作ったんですよ。

ハッシュタグって企業名だと動きづらいんですが、オリジナルのものを作れば、そのタグを自社が占有できます。

毎回だいたい80人前後参加者がいて、全員に「#ノミナー」で呟いてもらうようにお願いするんですけど、終わって見ると毎回2~300件はクチコミが出るんですよね。

田中:

面白いですね。ほかにノミナーをやってるBtoB企業さんってあるんですか?

飯髙:

これはうちだけです。というのも、ノミナーってうちが最初にやり始めたことなので、結局他社に追従されないんですよ。

COHINAだって、ユーザーファーストなアパレルブランドとしては先駆けですよね? ライブ配信をやるアパレルブランドとしても最初だったと思うんですけど、そうやって一番乗りをやると、もう真似されないんですよね。

田中:

確かにそうですね。一番乗りもですが、そうやって初動だけ企業側が仕掛けて、後はユーザー同士でSNSで盛り上げてもらうのも大事だなと、お話聞いてて思いました。

「COHINAはアパレルブランドとして最もULSSASに近いことを、ダークソーシャル上で成功させているのでは?」

田中:

「初動だけ企業が仕掛けて、後はユーザー同士で盛り上げる」というと、ホットリンクさんはULSSASを提唱してるじゃないですか。ULSSASを上手く回してるアパレルブランドの事例ってあるんですか?

「SNS時代のマーケティングフレームワーク、「ULSSAS(ウルサス)」とは #ホットリンク」|ムロヤ|note

飯髙:

COHINAはそれこそ一番ULSSASに近いところで成功してると思いますよ。

というのも、コンテンツ起点でLINEグループが出来てるわけですよね?あと、多分ですがInstagram上で繋がるファン同士って鍵アカウントで動いてるケースが多いんじゃないかと。だとすれば、鍵アカウント同士の繋がりからオフ会が開かれてるということ。

これってULSSASのモデルをダークソーシャルに持っていってると思うんですよ。

ULSSASというか、Instagramの場合は少し違って「UDSSAS」という購買行動になるんですけど。

田中:

UDSSASですか?

飯髙:

UGCが出る→Discoverで投稿を発見→Saveで保存する→Searchで詳細を検索→Actionで購入→Shareという流れの頭文字を取って、UDSSASです。

「InstagramでUGCを醸成する5STEPS」|アサヤマ / ASAYAMA|note

田中:

おお~、なるほど。

飯髙:

LINEや鍵アカウントでファンが日々情報を共有し合って愛着形成してれば、何かしらCOHINAが新たなアクションをしたときも、仲間内で勝手にクチコミを広げていってくれますよね。

InstagramはTwitterと違って拡散性こそ高くないですが、フィードがCOHINAのコンテンツで埋まってたり、ダークソーシャル上でブランドの評判が日々増幅されていたりすれば、ULSSASに近いことは圧倒的に出来てると思います。

田中:

確かに、ダークソーシャル上でファン同士が勝手にマーケティングをしてくれている可能性はありそうですね。そこは今まで気づかなかった視点でした。

――後編では、COHINAの新しいSNSマーティングの形について田中さんが飯髙に相談する展開に。アパレルブランドがTwitterでマーケティングを成功させる方法はあるのでしょうか?

後編はこちら。

今回の「ザ・プロフェッショナル」もお楽しみいただけましたか? 本シリーズでは、今後も各業界で活躍するさまざまなプロフェッショナルをお招きして対談を行ないます。過去の記事はこちらからご覧ください。