売上アップ・第一想起の獲得を実現するSNS活用ならホットリンクにご相談ください

ホットリンクは数多くの企業のSNS活用をご支援しており、UGC増加による売上アップ・第一想起の獲得において成果を上げてきました。

<UGCが増加した事例>

- 菓子メーカーのUGC数が1年で8倍に増加

- 全米No.1ソーセージブランドのUGC数が9倍に増加

まずは、弊社のご支援事例をご覧ください。

成功事例を見てみる

ファンマーケティングとは

ファンマーケティングとは、顧客にアプローチしブランドを愛する熱烈なファン化をさせることで、LTV(ライフタイムバリュー)向上につなげるマーケティング手法のことを指します。

ファンマーケティングが注目されている背景には、人口減少によってマーケットサイズが小さくなる中で、顧客一人あたりの購入頻度や購入単価、平均顧客寿命を引き上げることの重要性が高まっている側面があります。

また、最近ではLTV改善の観点だけでなく、SNS上などでファンからの推奨のクチコミを増やすことで、潜在顧客の認知形成やライトユーザー獲得を目的にファンマーケティングを実施するケースも増えてきています。

ファンマーケティングのメリット

ファンマーケティングを実施するとどのようなメリットがあるのかを解説します。

LTVの向上

既存顧客へのアプローチによって顧客がファン化すると、顧客あたりの購入頻度や平均購入単価、平均顧客寿命が引き上がる可能性があります。

LTVが高まれば許容CAC(顧客獲得コスト)を引き上げることが可能になり、広告投資を拡大し、新規顧客獲得数拡大につなげることも可能になります。

ブランド認知形成・ライトユーザー獲得につながる

顧客がファン化するとブランドについての良質なクチコミをしてくれる確率が高まります。ポジティブなクチコミが増えるとブランド認知や顧客数の増加につながります。

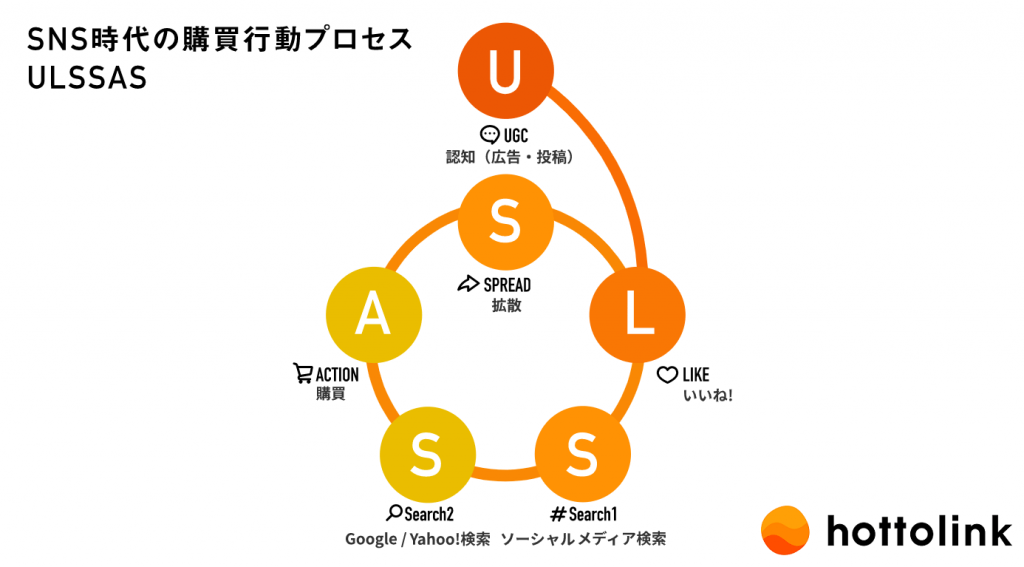

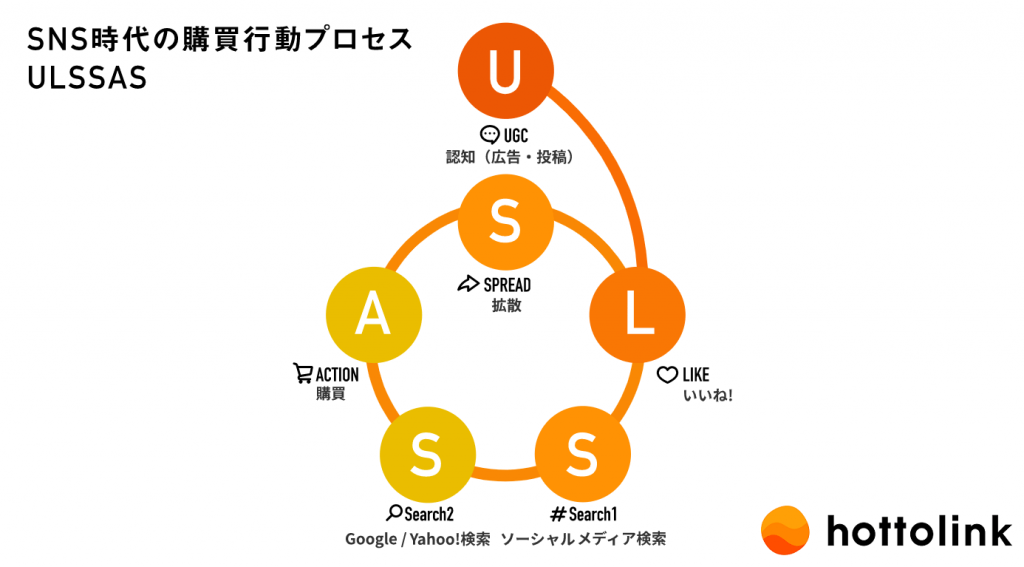

UGC数(SNSなどにおけるクチコミ数)とブランド認知、顧客数の関係性を整理したフレームワークが「ULSSAS」です。

ブランドについての良質なUGCが増えることによって、SNS上などでブランドを認知する人が増え、その結果ブランドの指名検索数が伸び、新規顧客数が増加します。購入者が新たにUGCを投稿すると、UGCを見た他のユーザーの購入につながり、ULSSASの循環がぐるぐると回り始めます。

ULSSASの循環が回ると多大な広告宣伝費をかけなくても消費者のクチコミによって商品が売れる状態ができるのです。

ファンマーケティングの効果を最大化する上では、既存顧客のLTV改善だけでなく、UGC創出による新規顧客獲得の観点を持つことが重要になります。

消費者インサイトの発見につながる

ファンコミュニティ内ではブランドに関するポジティブ・ネガティブな会話が発生します。ブランドのマーケティング担当者は顧客同士の会話や行動を観察することで消費者インサイトを理解し、マーケティングや商品開発につなげることが可能になります。

特に「超ヘビーユーザーのファンを熱狂させている消費者インサイトはなにか?」「ライトユーザーが超ファンにならない障壁になっている消費者インサイトはなにか?」などの観点を持って消費者行動を観察をするといいでしょう。

カスタマーサポートの工数削減につながるケースも

ファンコミュニティにおいてはブランドについて多くの知識を持つファンがライトユーザーの質問に自主的に回答してくれるケースも見られます。

消費者の疑問を他の消費者が解決してくれる構造になれば、企業側のカスタマーサポートコストの削減につながる可能性もあります。

ファンマーケティングの留意点

メリットを解説しましたが、ファンマーケティングの留意点も理解しておく必要があります。

購入頻度を高めてもブランドは成長しない

「顧客をファン化してロイヤルティを高めれば、市場浸透率が高い(顧客数が多い)ブランドよりも購入頻度を高めることができる。」「そして、いずれ顧客数も増え、ブランドは成長する。」そう考えている人も多いのではないでしょうか?

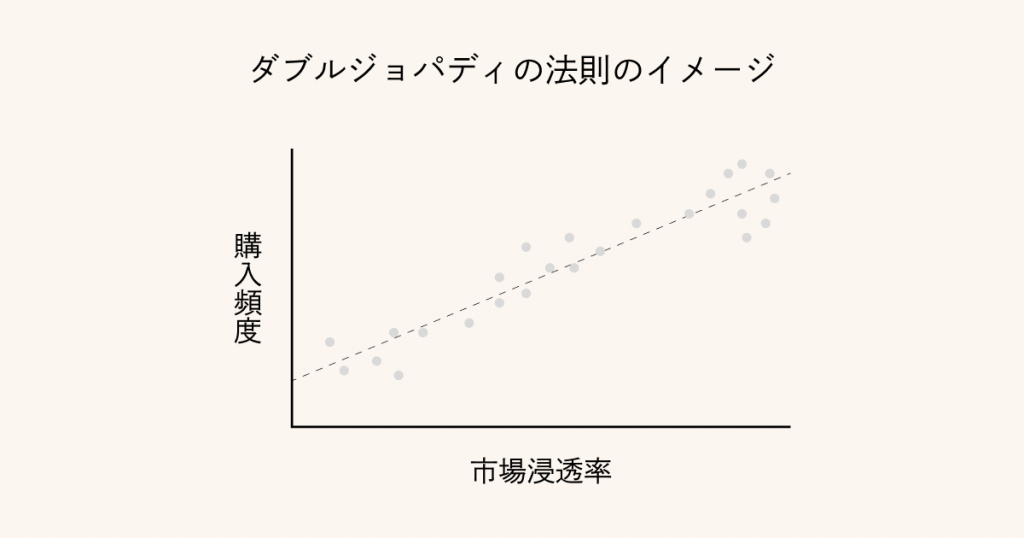

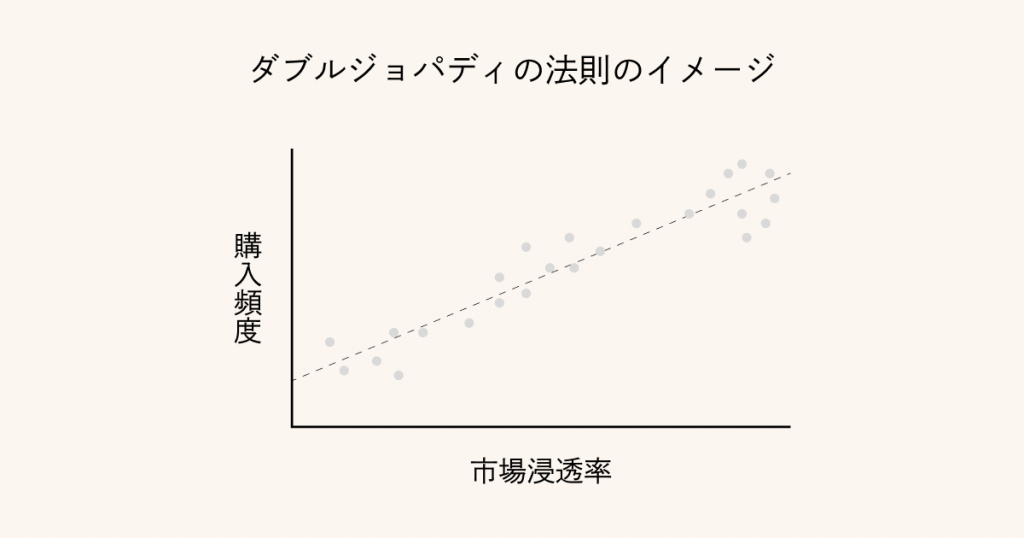

しかし、南オーストラリア大学アレンバーグ・バス研究所のバイロン・シャープ教授が執筆した書籍『How Brands Grow』(邦題『ブランディングの科学』)で紹介された「ダブルジョパディの法則」によると、市場浸透率と購入頻度には正の相関関係があることが示されています。

つまり「市場浸透率は低いが購入頻度が高い」というブランドは基本的に存在せず、市場浸透率が低いブランドは購入頻度も低い二重苦を負っていることが明らかになっています。また、因果関係としても購入頻度が高まることによって市場浸透率が高まることはなく、常に市場浸透率が高まった結果として購入頻度が高まることが示唆されています。

ファンマーケティングにおいては、既存顧客の購入頻度を高めることだけではなく、既存顧客にアプローチすることで推奨のUGCを増やし、市場浸透率を高めることを念頭に置くといいでしょう。

商材によって向き不向きがある

ファンマーケティングは有効な手法ですが、商材によって向き不向きがあります。

下記のような特徴を持った商材の場合、ファン化を促す施策も向いている可能性があります。

- 愛着や熱狂が生まれやすい商材

- ファン同士のつながりが体験価値を増幅させる商材

- ファンコミュニティに参加すること自体がステータスとなる商材

例えばスポーツやアイドル、アニメ、ゲームといったエンターテインメント領域においては愛着や熱狂が生まれやすく、ファン同士のつながりが体験価値を増幅させるためファンマーケティングの相性がいいです。また、高級車や高級ファッションブランドなどはコミュニティに参加すること自体がステータスとなるためファン化施策が向いていると言えます。

逆に上記の特徴が当てはまらない商材の場合、ファン化を促進するファンマーケティングの難易度が高い可能性があります。

その場合、顧客をファン化させるのではなく、「推奨してくれる顧客を増やす」という観点を持つことが重要になります。

成果が出るまでに時間がかかる

特にゼロから企業主導のファンコミュニティを立ち上げる場合、ユーザーが集まり活動がアクティブに継続され、成果につながるまでには非常に長い時間がかかる可能性が高いです。

短期的な成果を追い求めるのではなく、中長期の視点も必要になります。

ファンマーケティングの手法

ファンマーケティングを実践するうえで具体的にどのような手法があるのか解説していきます。

ファンミーティングを開催する

顧客向けに単発のファンミーティングを開催する手法です。

共通の嗜好を持った人々がオフラインやオンラインで集まる機会を提供することで、よりブランドについての理解を促進したり、顧客同士の横のつながりを作ることができます。

サンプリング体験会

商品のサンプリング体験会を提供することで、顧客の商品理解を深めたり、顧客同士の交流を促したりすることができます。

また、商品に接する機会を提供することで良質なUGC投稿が発生する可能性があります。

会員限定コンテンツの配信

会員に対してメルマガや動画などの限定コンテンツを配信する手法です。

顧客が継続的にブランドに接することでブランドへの愛着が高まる効果があります。

ファン共創型商品開発

ブランドの熱烈なファンに商品開発プロセスに参加してもらう方法です。

企業の担当者では理解できない顧客インサイトを提供してくれたり、実際のユーザーだからこその良質なフィードバックをもらえる可能性があります。

企業主導のファンコミュニティを構築する

企業主導でファンコミュニティサイトやSNS上のファンコミュニティグループを作成し、運営する手法です。

最近ではコミュニティサイト構築に特化したサービスも存在するので比較的簡単にコミュニティサイトをリリースすることが可能になっています。

企業主導のコミュニティサイトを構築するメリットとしては、デザインや機能、コミュニティのルールを自社でコントロールできることや、コミュニティ参加者情報や会話情報などのデータを取得しやすい点が挙げられます。

一方で顧客にわざわざコミュニティサイトにアクセスしてもらう必要があり、継続的に利用してもらう難易度が非常に高いのがデメリットと言えます。

消費者による自然発生コミュニティをサポートする

SNS上では消費者が自主的に作成したブランドや商品カテゴリに関するコミュニティ/クラスタが多数存在します。企業主導のコミュニティサイトと比較してユーザーが非常にアクティブであることが特徴的です。

SNS上のコミュニティ内で日々シェアされる投稿やコミュニティ自体を公式アカウントで紹介したり、ユーザーが利用するハッシュタグを提案したりすることで消費者同士をつなげ、コミュニティを強固にすることが可能です。

ユーザーコミュニティによるイベントがある場合、イベント協賛をする手法もあります。

例)キャンプ好きコミュニティのイベントでアウトドアブランドが協賛する

企業主導でゼロからコミュニティを作ってユーザーを誘導するよりも、既に存在する消費者主導のコミュニティを盛り上げるほうが圧倒的に難易度が低く、効果を出しやすいです。

ファンマーケティングを成功させるポイント

ファンマーケティングを成功させるためのポイントを改めて整理します。

自社ブランドのファンマーケティング施策の相性を見極める

最も重要なのが自社ブランドがファンマーケティング施策と相性がいい商材特性を持っているかどうかです。

「愛着や熱狂が生まれやすい」「ファン同士のつながりが体験価値を増幅させる」「コミュニティに参加すること自体がステータスとなる」のいずれかに当てはまる場合は、ファン化を目的としたファンマーケティングへの投資を増やした方が良い可能性があります。逆に当てはまらない場合は、ファン化施策の投資対効果が見合わない可能性が高いです。ファン化ではなく、新規顧客を増やすことを目的に、既存顧客へのアプローチによって推奨量(UGC数)を増やすことに注力するといいでしょう。

囲わない。オープンな場で消費者の会話を盛り上げる

ファン化施策と言うと、自社主導でクローズドな場を作成し、顧客を囲い込むイメージを持つことが多いかもしれません。しかし消費者の可処分時間は一定であり、自社の特設サイトに誘導して時間を費やしてもらうことは至難の業と言えます。

さらにクローズドなコミュニティにしてしまうと、せっかくファンによる良質なUGCが発生しても未顧客に届くことがなく、新規のライトユーザー獲得にも寄与しません。

明確な意図がない限り、消費者を囲うのではなく、SNSなどのオープンな場所で消費者同士の会話を盛り上げるほうが効果的です。

最後に、SNSのオープンな場所で消費者同士の会話を盛り上げるための具体的な手法を解説します。

1. 自社ブランドと相性のいいコミュニティ/クラスタと言及文脈を特定する

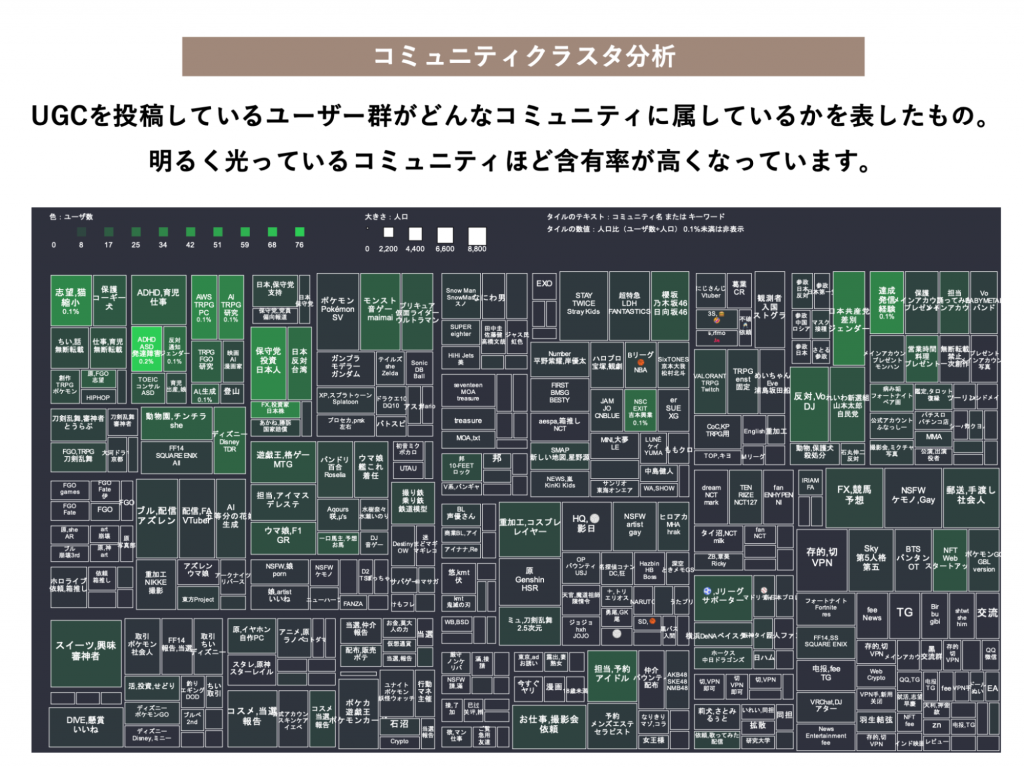

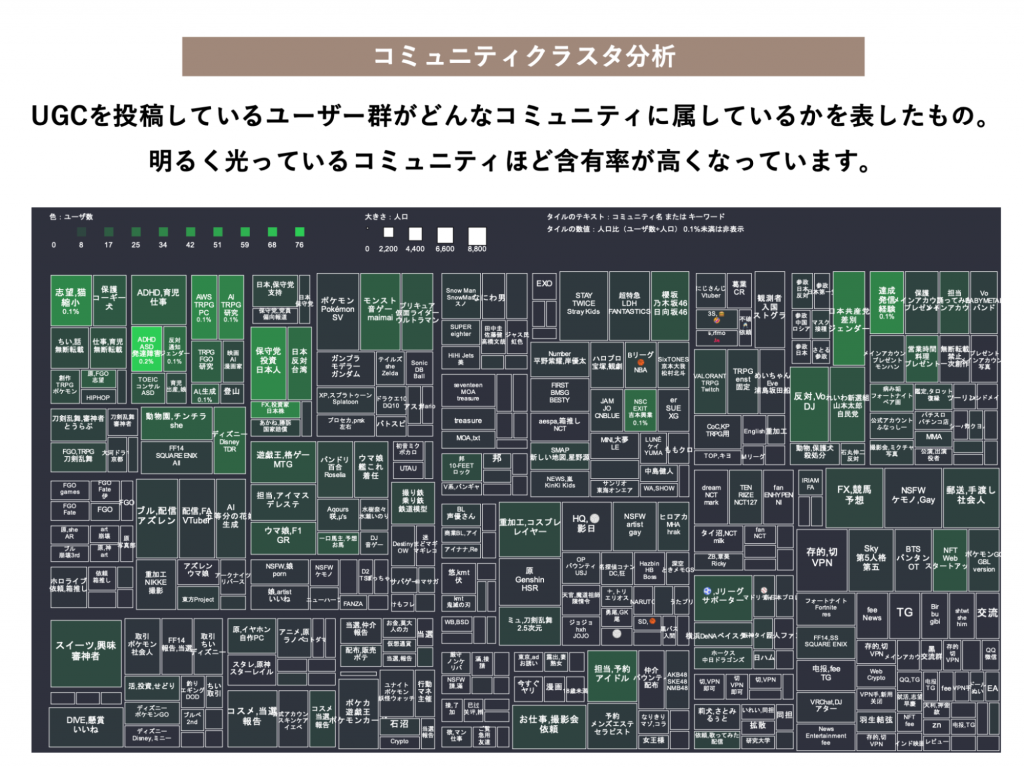

まずは顧客がSNS上に投稿しているUGCを分析し、どのようなクラスタの人々が投稿しているのかを確認します。

さらに頻繁に会話されているUGCの言及文脈を特定していきます。

例)ヘアケアブランドについて、コスプレ界隈がヘアカラー後のダメージケア文脈で会話している

XやInstagramなどのSNSの会話データを収集・分析できるソーシャルリスニングツールを用いることで、UGC投稿ユーザーのクラスタや言及内容を簡単に分析することが可能です。

2. 会話を促進したい文脈に沿った広告クリエイティブを制作する

自社ブランドが消費者に会話される文脈がわかったら、会話の文脈に合わせた訴求内容の広告クリエイティブを制作します。

3. 相性のいいクラスタにターゲティングして広告配信する

SNS広告においては特定の興味関心やフォロー先ユーザーの情報、会話内容のキーワードなどでターゲティングをすることが可能です。分析から特定したクラスタを対象にターゲティングをして広告を配信し、集中的にブランド認知・ブランド想起を形成します。

4. 発生したUGCを公式アカウントでリポストする

会話が発生しやすいクラスタに対して、会話が発生しやすい文脈の広告クリエイティブを用いて広告配信をすると、アテンション量に応じて一定の確率でUGCが発生します。

実際に発生したUGCをエゴサーチし、公式アカウントでリポストをしましょう。リポストすることで、UGCを投稿したユーザーを公式アカウントのフォロワーに紹介することになり、ユーザー同士がお互いに相互フォローしあうきっかけとなり、コミュニティの構築にもつながります。

ファンマーケティングならホットリンクにご相談ください

顧客をファン化してLTVを向上させるだけでなく、UGCを通じて新規顧客を獲得することがますます重要になっています。

ホットリンクはこれまで多くの企業様に伴走して、SNSマーケティングを通じたファンマーケティングのご支援を行ってきました。消費者を囲い込むのではなく、SNS上のオープンな場でコミュニティを盛り上げる支援を得意としています。

「ファンマーケティングを始めたいけど何から取り組めばいいかわからない...」「自社ブランドがファン化施策に向いているか判断できない...」という方は、ぜひお気軽にホットリンクにお問い合わせください。

経験豊富なコンサルタントが貴社の状況に合わせた診断やご提案をさせていただきます。