※こちらの記事は2020年3月に社員の個人noteで公開された記事をベースに加筆修正を施しています。

こんにちはホットリンクのアサヤマ(@taasayan)です。

こんなことをしたりして、

インスタで色々と遊んでいます。

以前書いた「InstagramでUGCを醸成する5 STEPS」が大きな反響をいただけたので、Instagramご担当者様やInstagramを活用したマーケティングを勉強中の方向けに、アカウントグロースのTipsを書こうと思います。

今回の「#まなぼうSNS」は、「シグナル」と「アルゴリズム」に着目します。

情報伝播の種類と商材特性による切り分け

まずは「InstagramでUGCを醸成する5 STEPS」で書いた話のおさらいです。

Instagramをはじめ、ソーシャルメディアにおける情報伝播には大きく2種類あります。

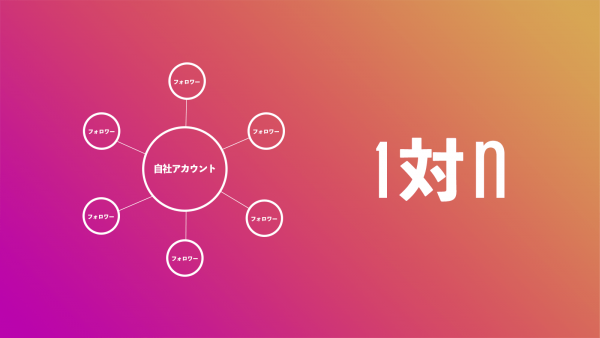

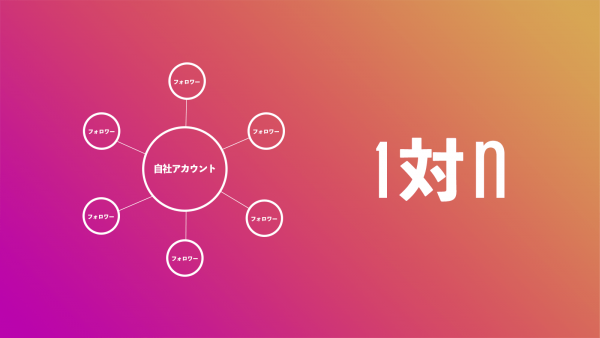

1対n

自社のアカウント起点で発信された情報が他のユーザーに届く、「自分からみんな」の情報伝播が「1対n」です。

1対nの発想だと、

・自社アカウントの投稿がどれだけリーチしたか

・自社アカウントの投稿がどれだけ保存されたか

・自社アカウントのフォロワーがどれだけ増えたか

・自社アカウントからWebサイトにどれだけ誘導できたか

といった指標を追う運用方針につながります。

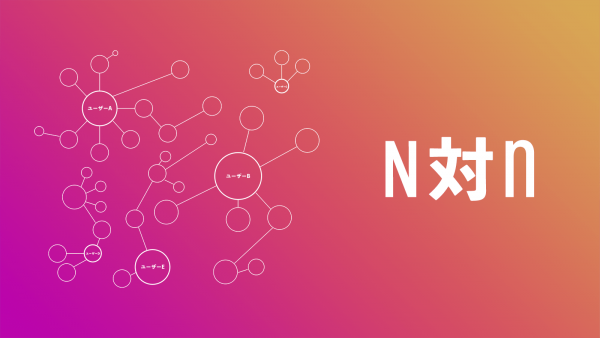

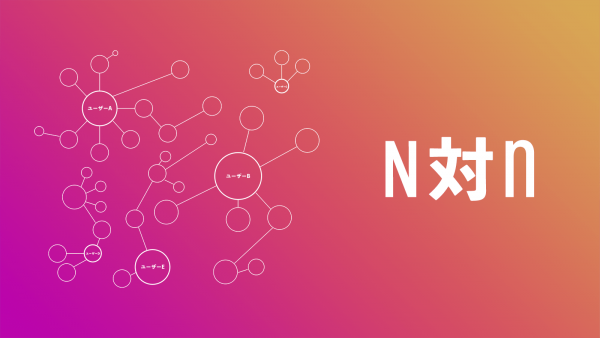

N対n

N対nはInstagram上に存在する一人ひとりのユーザーが情報発信者になり、「みんなからみんな」で伝わっていく情報伝播です。

この発想では、

・UGCはどれだけ出ているか?

・自社ブランドのハッシュタグ検索の「トップ」の質はどうか? 態度変容につながるか? ハッシュタグをフォローしてもらえそうか?

・パブリックにUGCを投稿してくれるユーザーはどういう人か?

・どういうユーザーからのUGCが、最も購買に影響を与えるのか?

といった指標や施策の観点につながっていきます。

UGCを活用したN対nのInstagramマーケティングは、情報伝播効率・態度変容力に優れています。

一方で、商材特性によって向き不向きがあります。

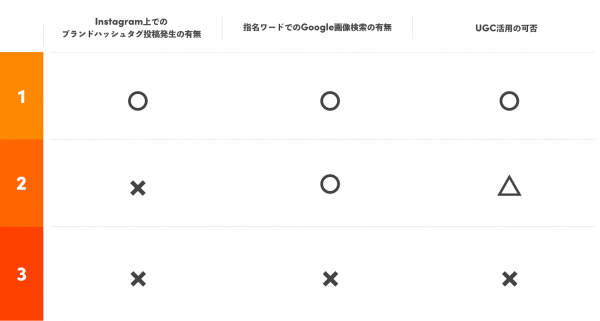

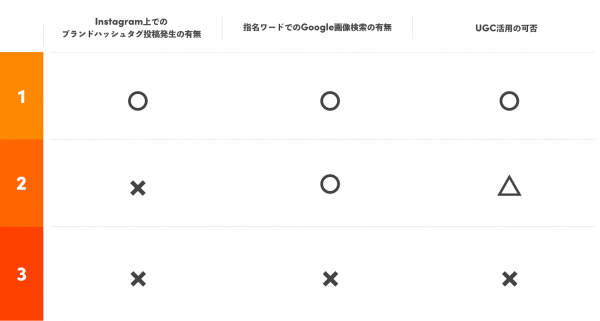

実際に起こっているユーザー行動を見て、下図を参考にUGC活用の相性を見極めましょう。

・Instagram上で、自社ブランドのハッシュタグ投稿が出ているか?

・その商品にはヴィジュアル閲覧ニーズがあるか?(Googleで画像検索されているか)

この2点で切り分けをしましょう。

切り分け①②のようなUGCが発生しやすい商材については、UGCを更に増やしていく運用方針をとることも可能だと判断できます。

一方で、仲介系商材・無形商材・コモディティ商材などの切り分け③に該当する商材については、ヴィジュアルUGCが生まれにくい特徴があります。

その場合は、以下の選択肢が考えられます。

A: オウンドメディアとして活用し、1対nのアテンション量を増やす

B: Instagram広告を活用する

C: そもそもInstagramに投資しない

ここまでが、「InstagramでUGCを醸成する5 STEPS」のおさらいでした。

以降は「アカウントグロースして1対nの情報伝播を最大化する」をするための重要なポイントを解説していきます。

Instagramのミッションと2つのシグナル

Instagramのアルゴリズムは、Instagramのミッションと紐づいています。

そこで、まずはInstagramが目指しているミッションを理解しましょう。

Instagramのミッションは「大切な人や大好きなことと、あなたを近づける」です。

参考:Instagram | About | Official Site

ミッションに基づき、Instagramは”Interest”と”Relationship”、つまり「コンテンツへの関心の高さ」と「アカウント同士の繋がり度の高さ」をシグナルとして計測し、アルゴリズムに利用していることを公表しています。

参考:Instagramのアルゴリズムを活かすコンテンツづくりは、"INTEREST×RELATIONSHIP"がカギ

1対nで企業アカウントの発信をより多くの人に届ける観点において重要なのは、ユーザーからの好意的な「シグナル」を自アカウントに蓄積していくという考えです。

各配置面のアルゴリズム

それぞれの配置面で、アルゴリズムはどのように作用しているのでしょうか。

▼フィード&ストーリーズ

フィードはシグナルが強いアカウントからの投稿ほど上部に、ストーリーズはシグナルが強いアカウントからの投稿ほど左側に表示されます。

このような表示形式は、投稿の新鮮さやコンテンツの内容など、複数の要素から決定されていることが推測されます。

つまり、日頃からフォロワーのRelationshipシグナルを集められていれば、自社アカウントの投稿がフォロワーにリーチする確率が上がる、ということです。

▼ハッシュタグトップ

ハッシュタグのトップに掲載されるアルゴリズムには、大きく2つのポイントがあると推測できます。

①ハッシュタグとコンテンツ&アカウントの親和性

・画像のピクセルデータやキャプション文字から、ハッシュタグに投稿されている他ポストとの類似性を推測

・アカウント自体のテーマ性や過去の掲載投稿のエンゲージメント実績から、ハッシュタグとの親和性を推測

②投稿後のリアルタイムなエンゲージメント

・投稿直後のフォロワーからのエンゲージメント

・発見タブレコメンド経由のエンゲージメント

・ハッシュタグトップ掲載後のハッシュタグページ流入ユーザーからのエンゲージメント

投稿直後は、

・投稿とアカウントのハッシュタグとの親和性

・フォロワーからの初期エンゲージメント

を見てハッシュタグトップに表示するかを判断している可能性があります。

ハッシュタグトップに掲載された後は、

・ハッシュタグトップ上でどれだけクリックされているか

・ハッシュタグトップ上でどれだけエンゲージメントされているか

といった要素も加味して、ランキングを調整していると推測できます。

▼発見タブレコメンド

発見タブのレコメンドでは、2つのステップから掲載されるコンテンツが決定されると、Facebookから公式発表が出ています。

参考:Powered by AI: Instagram’s Explore recommender system

①アカウント単位で候補を決める

・過去にエンゲージメントしたアカウント「Seed Accounts」

・Seed Accountsの類似ユーザー

ひとつめのステップから、候補アカウントが抽出されます。

②投稿単位でランキング

・閲覧や保存、いいねなどのポジティブなシグナル

・「興味なし」ボタンのようなネガティブなシグナル

ふたつめのステップでは、候補として抽出したアカウントの投稿の中から最も反応が良い投稿を予測し、ランク付けが行なわれます。

①②の流れを経て、発見タブレコメンドの投稿を決めるアルゴリズムになっています。

発見タブのアルゴリズムの詳細については、こちらの記事に書いたので見てみてください。

Instagram「発見タブ」のレコメンドアルゴリズムとは #まなぼうSNS

エンゲージメントの種類と重みづけの推測

ホットリンクの分析から、投稿のリーチと保存には強い相関があることがわかっています。

投稿初期の保存などのエンゲージメント率を見る

→アルゴリズムが「これは良質な投稿だ」と判断する

→ハッシュタグトップや発見タブレコメンドに表示するかを決める

→その結果リーチが伸びる

という因果関係が推測されます。

保存は相手に伝わらない「実益目的のエンゲージメント」なので、フォロワーであろうがなかろうが、コンテンツとオーディエンスの興味関心軸が一致していれば発生しやすいエンゲージメントです。

一方、いいね率とリーチには弱い負の相関が見られた点が興味深かったです。

この場合は、「いいね率が高いからリーチが下がった」という因果関係ではなく、発見タブレコメンドやハッシュタグから、フォロワー以外の関係性が低いユーザーにリーチすることで、いいねやコメントといった「挨拶目的のエンゲージメント」をされる確率が下がる、という因果関係があると推測しています。

フィードやストーリーズなどのプライベートな使い方をされている配置では、「挨拶目的のエンゲージメント」の重みづけが重要になりえます。

一方で、発見タブレコメンドやハッシュタグトップといったインタレストグラフでの使い方をされている配置では、「実益目的のエンゲージメント」の重みづけが大きくなっている可能性も考えられます。

アカウントグロースの循環

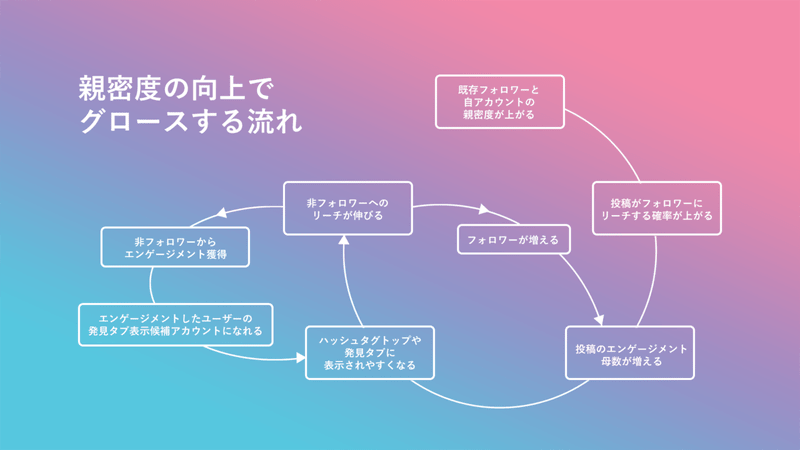

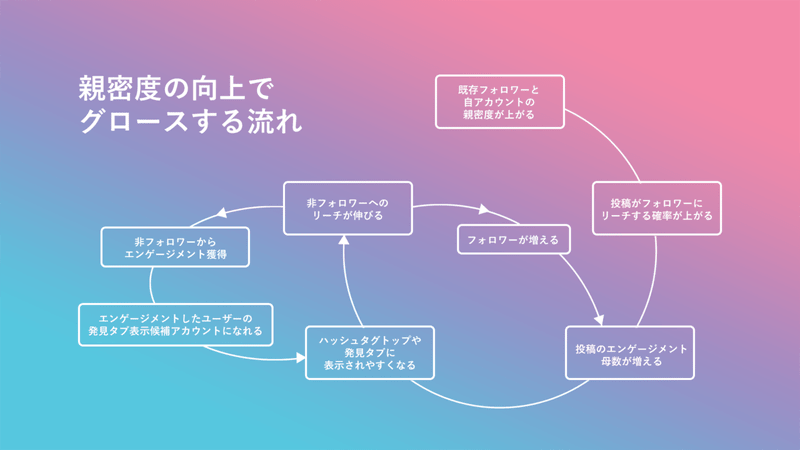

Instagramのアルゴリズムを理解すると、アカウントのフォロワーを増やしていくためには、下図のような循環を起こすことが有効であるとわかります。

図表:朝山高至

図表:朝山高至

①既存フォロワーからの自アカウントに対する関心シグナルが集まると、自社投稿がフォロワーにリーチする確率が上がる

②フォロワーへのリーチが伸びると、投稿直後のフォロワーからのエンゲージメント母数が増える

③投稿直後にフォロワーからのエンゲージメントが集まると、「良質な投稿だ」とアルゴリズムが認識し、ハッシュタグトップや発見タブレコメンドに表示される確率が上がる

④新規ユーザーにリーチが伸びるので新規フォロワーが増える

⑤フォロワーにならなくても、自社アカウントへの好意的なシグナルを獲得しておくことで、その後の発見タブレコメンド表示候補アカウント「Seed Account」になることができる。そうなれば、発見タブレコメンドに表示される確率が高まる

フォロワーからシグナルを貯める方法

アカウントのフォロワー基盤が拡大するにつれて、「既存フォロワーから関心シグナルを集める」ことのインパクトが高まります。

フォロワーからシグナルを集めるために、すぐ実践できる具体的な方法をご紹介します。

・

・

・

この続きは、記事末尾に記載する無料eBookからご覧いただけます。

真に向き合うべきは「ユーザーの便益」

プラットフォームの仕組みの理解は大事ですが、アルゴリズムやシグナルだけに目を向けてしまうと、ユーザーの利益を考えない施策に走ってしまいかねません。

SEO(Googleなど検索エンジン最適化)の歴史を見てみると、Googleのアルゴリズムをハックし、ユーザーの便益を考えないブラックハットな手法が隆盛した時期もありましたが、アルゴリズムアップデートの度にそういった手法は通用しなくなっていきました。

「真に向かうべきものはユーザーの便益で、ユーザーからの評価を知る手がかりとしてシグナルを活用し、アルゴリズムが推測評価している」という本質を見失わないことが不可欠です。

記事の全文はこちらのeBookから。ぜひ、ダウンロードしてみてくださいね!

無料動画はこちらから。

また、Instagramを始めとするSNSを活用した独自性の高いマーケティング施策で、クチコミによるファンの増大化と売上アップに成功した事例はこちらをご覧ください。