2019年12月17日、恒例となったお酒片手にSNSマーケティングを学ぶ会、略して「ノミナー」が開催されました。第5回目となる今回のゲストは、株式会社カラス代表/株式会社エードット取締役副社長の牧野圭太氏と、ビューティ系SNSの中の人とオウンドメディアの責任者をされているみる兄さん氏。

当社CMOの飯髙とともに、ブランディングの施策や伝統と新しいチャレンジとのバランスなど、今の時代におけるSNSマーケティングとブランディングについて語っていただきました。

ブランドはあらゆる人を惹きつける「吸引力」を生む

飯髙悠太(以下、飯髙):昨今ブランディングという言葉が一人歩きしていて、本当にSNSやブランドの正しさを問われています。牧野さんは「ブランドジャーナリズム」という言葉を流通させて、僕からしたら教授みたいな人です。

みる兄さんも自社の美容系のブランドのあり方を模索しています。ぜひお二人から、 今ブランドについてどう考えればいいのか、伝えていただければと思います。

はい、これで今日の僕の仕事は終わりです。

会場:笑

乾杯は三回連続Twitter実況枠で参加いただいた澤山モッツァレラさんでした

乾杯は三回連続Twitter実況枠で参加いただいた澤山モッツァレラさんでした

牧野圭太氏(以下、牧野氏):飯髙さんはああ言ってくれましたが、僕にはあまり教授的な要素はありません(笑)。できるだけシンプルに(物事を)捉えることが大事だと思っています。

僕にとってのブランディングを一言で表すなら、「ファンを作ること」でしかないと思っています。ブランドとは結果として「ファンがいる」こと、そしてファンを作る活動がブランディングだと僕は置き換えています。

自分の事例で恐縮ですが、僕が最近担当して大きく広まったものに、Oisix(オイシックス)さんのクレヨンしんちゃんとのコラボがあります。

Oisixさんと最初に話をした時、商品が家に届き買い物の必要がない。しかも届いた食材でそのまま献立が作れる。これはお母さんの味方になるべき商品だと思いました。なので「お母さんの味方を増やす」ことが、Oisixさんにいいことだと感じました。そこで、「お母さんのために私たちはできる限りのことをやる」というブランドを作りましょうと提案したのです。

実は、あの広告って全3部作だったんです。第1弾は「拝啓 野原みさえ様」というお母さんへのメッセージを添えました。第2弾はお父さん、野原ひろしさんを起用しました。そして第3弾、夏休みにしんちゃんがお礼を言うという広告を作ったら、Twitterでものすごい反響が起きたんです。

Twitterのトレンドにも常に表示されて、Yahoo! JAPANのトップやTVにも紹介されました。売り上げも伸びましたが、それ以上に施策の前後でブランド好感度が数%上がったんです。これは過去にないレベルの数字でした。

みる兄さん氏(以下、みる兄さん):これって、牧野さんからOisixさんに「お母さんでいこう」って提案したんですか?

牧野:半々ですね。最初はTwitterで連絡をいただいて、今後ブランディングに取り組みたいので一度話したいとなったんです。当初僕は、シンプルに2つテーマがあると言いました。1つは農業、大地や自然を守っていこうみたいな。そしてもう1つはお母さんでした。Oisixさんもお母さんのイメージがあって、提案にぴったりハマったという感じです。

みる兄さん:牧野さんはクライアントに提案するとき、会社のブランド、ポリシーとか理念とか、どんな要素を見たり調べたりしますか?ある程度、経営理念や最近の施策を捉えてから提案するのか。それともリアクション型で提案するのか聞きたいです。

牧野:僕は基本的に調べる方です。理念などもチェックしますが、一番よく見るのはサービスですね。誰が作ったかわからない理念よりも、実態として残っているサービスに対して、ファンが付いているケースの方が多い。なので、サービス起点で答えを出すというのが僕のやり方かなと思います。

ブランド力って超安直な一言ですが、僕は「吸引力」だといつも答えているんです。ブランドがない企業は、リクルート活動でめちゃくちゃプッシュしないといけない。メディアに取り上げてもらうために、アプローチも必要です。というか、そもそもサービスがお客様に届かないじゃないですか。結果、広告にコストを回さないといけません。

ブランドがある企業なら、放っておいても人が集まるじゃないですか。採用にも応募が殺到するし、何かアクションを起こせばメディアもやってくる。ブランドを作ることで、あらゆる企業活動の吸引力を生み出せるんです。時間はかかるかもしれないけれど、最終的にあらゆる企業活動の費用が減る。それがブランディングなのかなと、僕は思っています。

ブランドはそんな簡単には壊れない

みる兄さん:僕はビジネススクールに通っていたこともあるので、その経験からブランドについて話すと、「らしさ」とか「約束」となるかなと。牧野さんの話にもあった吸引力についても、なぜそれが出せるのかを紐解くと、歴史的には継続した約束をお客様に提供し続けたことで、吸引力を生み出せたんだと思います。

これを生み出すには、感性や感覚やデザインといった、情緒的に好きだ、応援したいという気持ちを作るのが必要だなと。数値ばかりを追っても、継続的なブランドってできない気がするんですよね。

そこで牧野さんともお話ししたいのが、アカデミック的にはブランドの吸引力を高めるには、「一貫性」「統一感」「継続性」「歴史」が必要だとよく言われています。すると、クリエイティブや新しいことって、ブランドの統一感からすると異分子に感じられませんか?アカデミック的な人たちからも、「それはブランドを壊すんじゃないか」という話が出ます。この問題について、どう考えているのかを聞きたかったんです。

牧野:非常に難しいことで、正解はわかりません。ただし、僕が博報堂にいた頃、非常に面白い上司がいて。彼の言ったことでものすごくリスペクトしている言葉があります。

彼と一緒に、歴史もブランディングも既に確立されていた企業を担当したことがありました。とにかく新規顧客を増やしたいと思った時、これまでの高級感のイメージではなく、価格面を前面に打ち出した販促色のある広告を出したんです。当然、心配する声も出ました。ただ、当時の上司がこう言ったんです。

「大丈夫、ブランドってそんなに簡単に壊れないですから」って。

牧野:結果として、その企業の商品はものすごい売れたし、広告1つでブランドイメージも傷つきませんでした。伝統は確かにあって、守らないといけないものもあります。でも、同時にブランドは攻め続けるから出来上がるんです。今の時代は特に、ブランド形成にはニュースを作らないといけません。話題作り=新しいことをやるという事ですよね。

その上で、チャレンジには何かしらの芯があることが必要だと思います。トレンドだから、バズるからこの施策に取り組むというのは、僕は絶対やりたくない。その企業の芯が見えないと、ブランディングには寄与しないと思っています。

もし企業さんのブランドの理念や今の状態が好ましくないと思ったら、僕は「変えましょう」と提案します。ブランドのメッセージや今までの世界観が素晴らしければ、それを踏襲してギリギリのラインを攻める。それが、今の時代でやるべき仕事かなと。

ブランド最大の価値はインナーコミュニケーションにある

みる兄さん:Oisixさんの企画も、おそらく営業の方々が企画の意図を聞かれても、答えられると思うんです。問い合せを受けても、どんなポリシーでやっているのか会社側は答えられるじゃないですか。

一方で、現場の人間が答えられないで、「ちょっと新しいことをやってるんですよ」程度の感覚でやっているものは、ブランドのアップデートには繋がらない気がします。

みる兄さん:データ・ドリブン・マーケティングに詳しい松本健太郎さんという方のnoteを読んで思ったのが、人の「飽きる」って感情を真摯にとらえなくちゃいけないなと。ブランドの1つの定義である「約束」って、人間関係や恋愛、夫婦でも大切じゃないですか。

しかし、あの時の約束を守り続けているのは本人だけで、実は周りの環境は変わっているかもしれない。「約束」言葉尻だけを頑なに守ったまま、理念とともに死ぬみたいな会社って結構多いと思います。時代の変化にあわせて適切にブランド拡張することが、消費者とのすごい良好な関係につながるんじゃないかなと。

牧野さんはサービスを見て、プロダクトの要素を捉えていますよね。僕は会社の内側にいる人間なので、その提案を経営理念やミッションにうまくこじつけてつなげることで、社内の人間の共感を集めることができるんじゃないかなと思っています。その上で、社外にも説明できる体制を整えることが、すごい大事だと感じているんですよね。

牧野:今、みる兄さんからインナーの話が出ましたが、僕はブランディングで一番意味のあることって、インナーコミュニケーションだと思っているんです。さっきの吸引力で言いそびれたんだけど、ブランドの持つ社員に対する吸引力が一番でかい。自分たちの社員が企業を好きになってくれるのが、ブランドづくりで一番大切なところだと感じます。

例えば、東京メトロの「Find my Tokyo.」って、一見なんのためにやってるのって思うじゃないですか。ほとんどの人は、「石原さとみめっちゃ可愛いから、JRからメトロにしよう」とは思わないですよね。

会場:笑

牧野:中の人の話だと、あれは採用に一番効果があるんだそうです。あれを見て東京メトロっていい会社なのかもと思ってくれる。社員の方々も、あれを誇りに思っているでしょう。いい広告は、まずインナーに届くってことですね。

みる兄さん:それ、マーケティングの人間ってサボりがちなんですよね。企画さえよければいいみたいな。定期的なレポートやSNSの声をスクショして、全社に通知したりしないと、社内に届かないケースが結構あります。このあたりは、クリエイティブと泥臭さの両輪かなと。

ブランドを中心としたマーケティング戦略

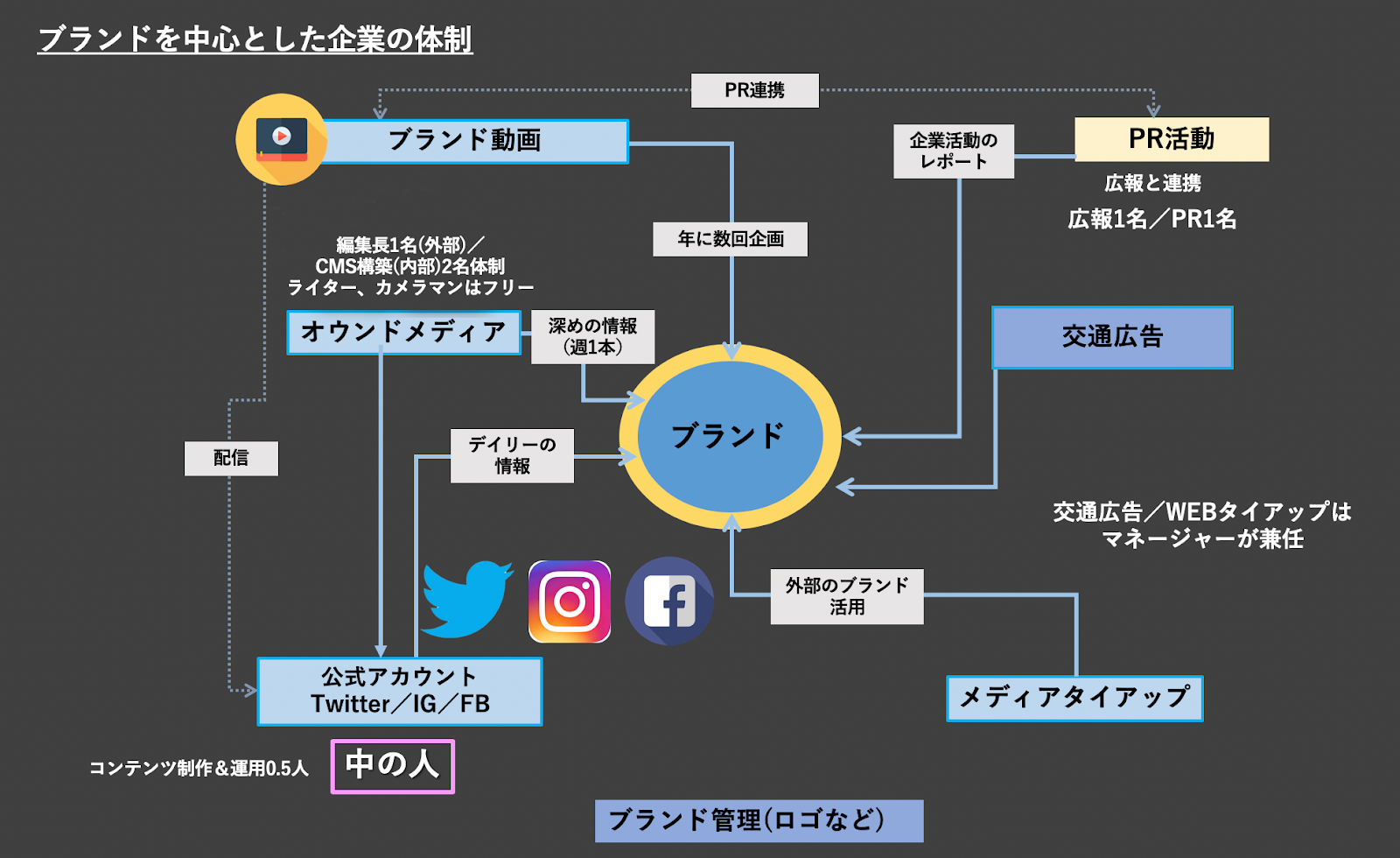

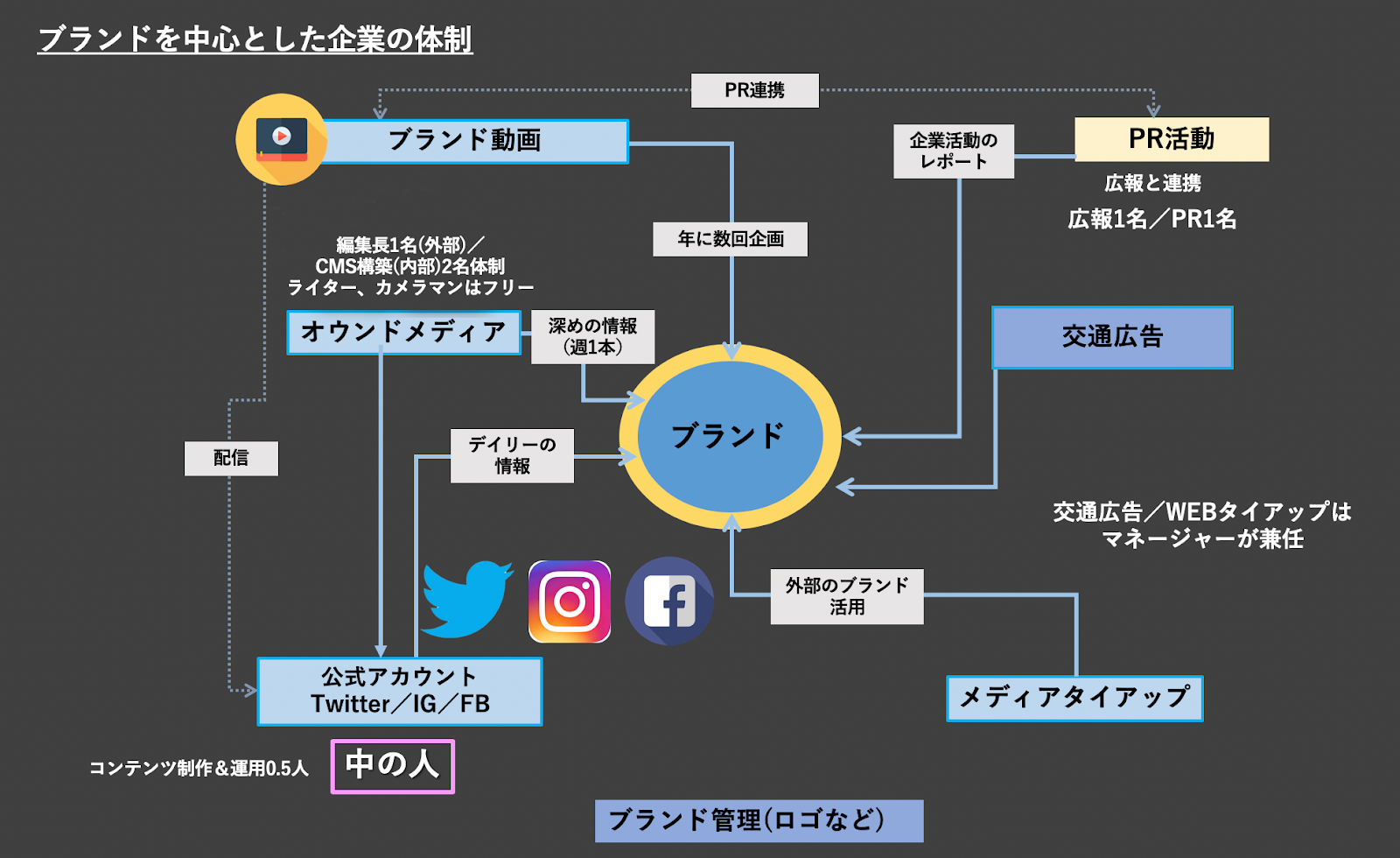

みる兄さん:ちなみに今日、1つだけ事前にあった質問に対して、僕がどんな感じでコンテンツを運用しているのかを図式化しました。

みる兄さん:実務的な部分の話で、マーケティングがブランドを生かすため、露出先が多様化していますよね。ちなみに、これは合計3人のチームで回しています。大手の代理店は一切関与していません。メディアは直接、フリーランスのライターさんやカメラマンさんと組んで制作しています。

当初は大手の代理店も挟んで、コンテンツを制作していました。ですが、やっぱりライターさんやカメラマンさんに直接コンテンツに関わってもらえないのと、成果に責任が持てないなと思って。それで、約3年前に一度大手代理店にお断りをして、新たにライター、カメラマンを探しました。

自前でコンテンツを動かして、企業認知やブランディング、インナーコミュニケーション、広告運用をする体制作りをする。実際に3年間工夫をして、僕なりのベストな体制が作れたと思います。

3人が注目するブランドアクション

飯髙:時間も迫ってきたんで、最後にご質問ある方いますか?絶対聞いた方がいいですよ。もう一生会えないですよ!あ、いた。どうぞ。

参加者:お三方が感じた「このブランドアクションめちゃくちゃよかった」ものって、何かありますか?

みる兄さん:素晴らしい質問ですね。僕その動画用意してたんですよ。

飯髙、牧野:ずるい(笑)

みる兄さん:ダヴの「リアル・ビューティー」って見たことある人いますか?僕らがブランデッドコンテンツとかを考える際、一番参考にするのがこれです。

施策自体は約10年前から行われています。ブランドの理念や行動を動画で示すことで、Oisixさんのようにモノが売れることを、実証した事例として非常に有名です。僕も好きな動画ですね。

牧野:僕の場合、人生を変えたくらいのインパクトを味わったのが、"Fearless Girl(恐れを知らぬ少女)"というコミュニケーションの事例です。

牧野:アメリカのウォール街に、”Charging Bull(チャージング・ブル)”という大きな牛の銅像が立っています。金融界では株価が上がることを「ブル」と呼ぶので、それ象徴しているわけです。2017年3月8日の国際女性デーの朝、人々が起きると牛の銅像の前に、少女像が建っていました。

これは、雄々しい牛に立ち向かうように、少女の像があるという広告です。ある投資会社が、アメリカでもまだまだ男女平等が進んでいないことを鑑みて、女性に役員がいる会社の方が投資先として伸びるという調査を発表しました。

それを啓蒙する活動がこの広告です。このキャンペーンの反響がすごく、TwitterやInstagramで数億ものシェアが起こり、TVなどを通じて世界中に広がりました。結局、元々2週間の期間限定だったんですが、結果として2年もの間、少女像は置かれました。うちの会社の広報の女性も、海外旅行をしてこの少女の隣で写真を撮ってシェアしていたくらいです。

現在、少女像は証券取引所の前に移設されています。銅像1つで全ての社会文脈を捉えて、言いたいことをメッセージ乗せて、SNSで拡散される設計がなされている。このキャンペーンを知った日、眠ることができませんでした。こんなにすごい広告作る人がいるのに、俺は一体何をやっているんだろうと。反省もしたし、同時に希望を抱いた一件でしたね。

この事例は、メディアに数億をかけるのではなく、SNSを使ったから実現できたことだと思います。SNSでシェアされる環境が整ったのって、ここ3年くらいの話じゃないでしょうか。ようやくインフラが整ったタイミングで、社会文脈に向き合い、それを消化し紐解いてつながる。そういうクラフト力を持ったクリエイティブ1つで、これだけ世の中を変えることができる実例だと思います。

ちなみにこのキャンペーン後、投資先の女性役員が非常に増えたらしいです。ブランドアクションに関しては話したいことがめちゃくちゃあるんですが、1つ挙げるならこれですね。

飯髙:僕が今注目しているブランデッドコンテンツは、ALLYOURSです。

僕まだお店に足を運んでいないんですが、来年絶対いくって決めているんです。ジーパンやジージャンなど、多彩なレパートリーのサイズ感を用意して、それで店舗で購入することができない。店舗ではサイズを合わせてもらって、商品は家に届くんです。この体験が素晴らしいなと。皆さんも絶対、一度体験したほうがいい。

--------------------------------------------------------------

イベント終了後は、飲み物を片手に参加者・登壇者を交えた交流会が開催されました。時間になり、スタッフによる「蛍の光」を流しても、気づいてくれないくらいの盛況ぶりでした。

1月のノミナーゲストはハヤカワ五味氏

1月30日(木)にコンテキストデザイナー/アントレプレナーのハヤカワ五味様を特別ゲストとしてお招きし、当社CMOの飯髙とともに2020年代のマーケティング/ブランディングについて語っていただきます。

- 2020年代、マーケティングやブランディング担当者が考えるべきこととは?

- D2CにおけるSNSの活用戦略とは?

- ブランディングを中心としたマーケティング/PRとは?

などといった疑問や悩みをお持ちのマーケティングご担当者様は、ぜひお気軽にお申し込みください。

【ハヤカワ五味氏登壇】お酒片手に2020年代のマーケティングを語る #ノミナー