「AIドリブンカンパニー」として、ホットリンクではAIの全社活用を計画的に進めています。

これまでにも、SNS運用代行やSNS広告運用などでAIを活用し、業務の効率化や質の向上を実現してきました。これらの施策は、「点」でのAI活用にとどまらず、「線」としてつなぐ戦略的なアプローチに基づいています。

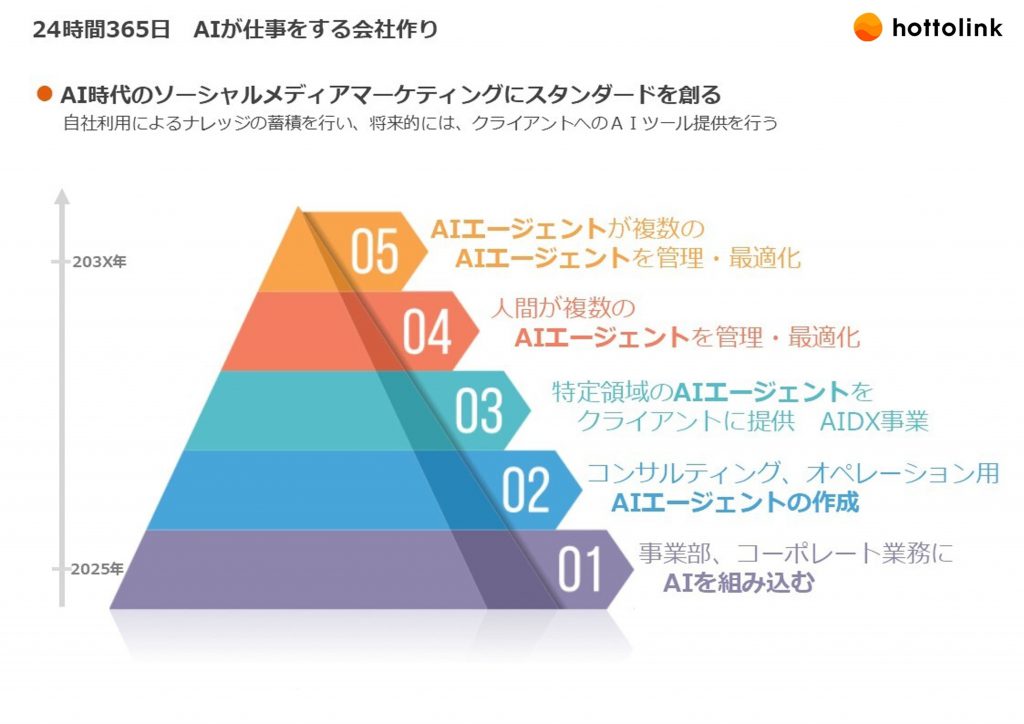

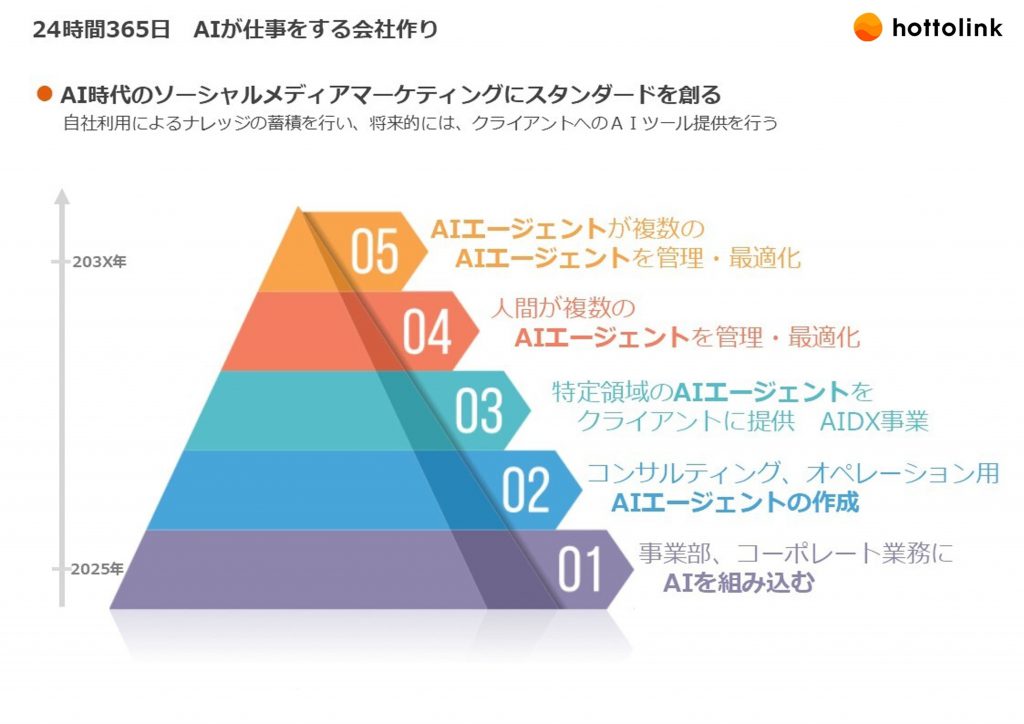

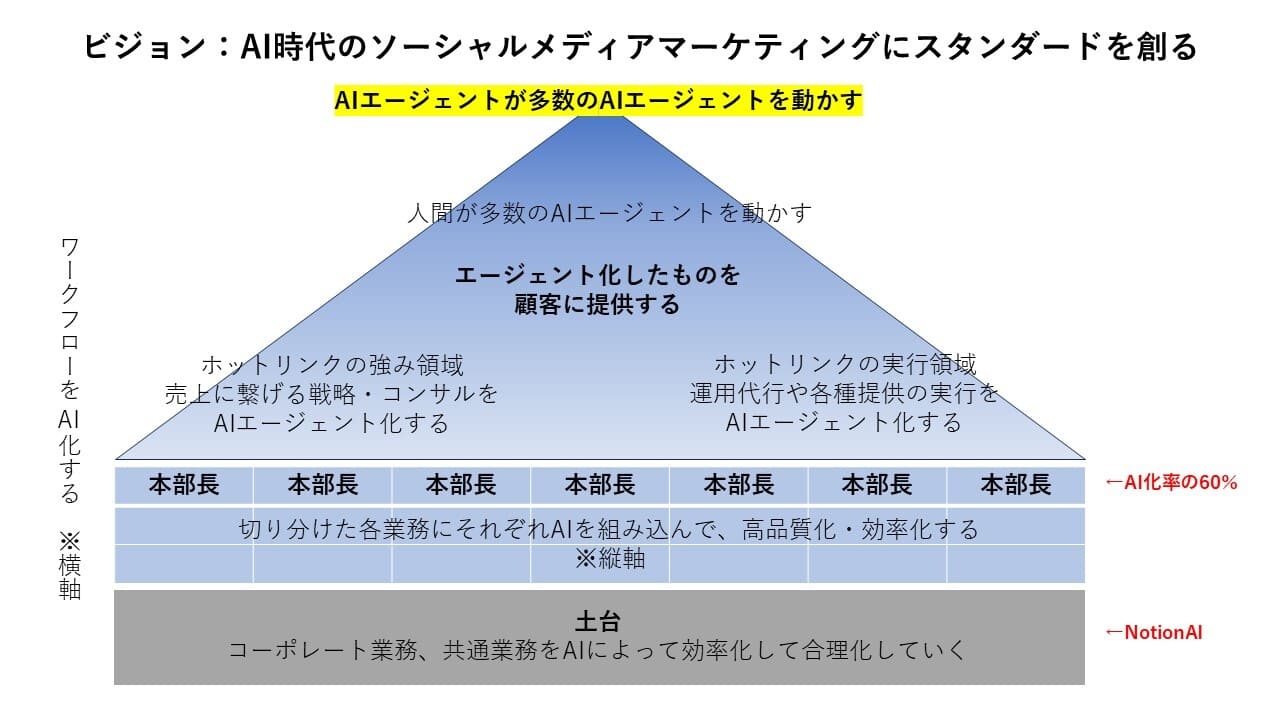

今回は、ホットリンクの事業や成長方針にも紐づく「AI活用ピラミッド」を軸に、全体像と現在取り組んでいるフェーズをご紹介します。当社CTO(最高技術責任者)の山本真照と執行役員の大野俊太郎に話を聞きました。

(インタビュー・執筆・編集:倉内夏海)

この記事に登場するメンバー

株式会社ホットリンク 執行役員CTO

山本 真照

大学で経済学を専攻し、卒業後はコンサルティングファームや事業会社のR&D・新規事業部門・営業企画部門などで幅広い業務に従事。並行して大学院に進学し、経験値や暗黙知の組織的な活用・共有をテーマに研究し、博士号を取得。2019年1月にホットリンク入社し、文系出身ながらCTOに就任。現在は全社的なAI導入の陣頭指揮をとる。著書に「ビッグデータを活かす技術戦略としてのテキストマイニング」(共著)、UGC拡散メカニズムに関する特許保有。noteにて「文系CTO、会社をまるごとAI化してみた記録」を連載中。

株式会社ホットリンク 執行役員 経営企画担当

大野 俊太郎

2019年6月、ホットリンクに入社。前職のインターネット広告代理店勤務時より一貫して企業のソーシャルメディアマーケティング支援に従事。コンサルティング本部の部長・本部長を経て、2024年1月より執行役員に就任。

「AI時代のソーシャルメディアマーケティングにスタンダードを作る」を見据えて

――2025年春に公開した「株主の皆様へ」というページで、AI活用による事業推進について言及されています。その中に、ホットリンクが描くAI活用の全体像を5つのフェーズで示した「AI活用ピラミッド」も組み込まれていますね。

▼AI活用ピラミッド

――このピラミッドは、どのような経緯で生まれたのでしょう?

大野:スタートは、Notion AIを全社導入するかどうかを議論していた2025年1月です。当時、社内で情報検索や収集の効率化が課題として上がっていて、その打ち手の一つとして、私がNotion AIの導入を提案しました。

その際に、「ホットリンクは、AIを使ってそもそも何をやりたいのか」を改めて考える機会がありました。それを、各種資料でも使えるようにアウトプットしたのが、AI活用ピラミッドです。最終ゴールを掲げた上で、今どのフェーズにいるのかを可視化できるようにしました。

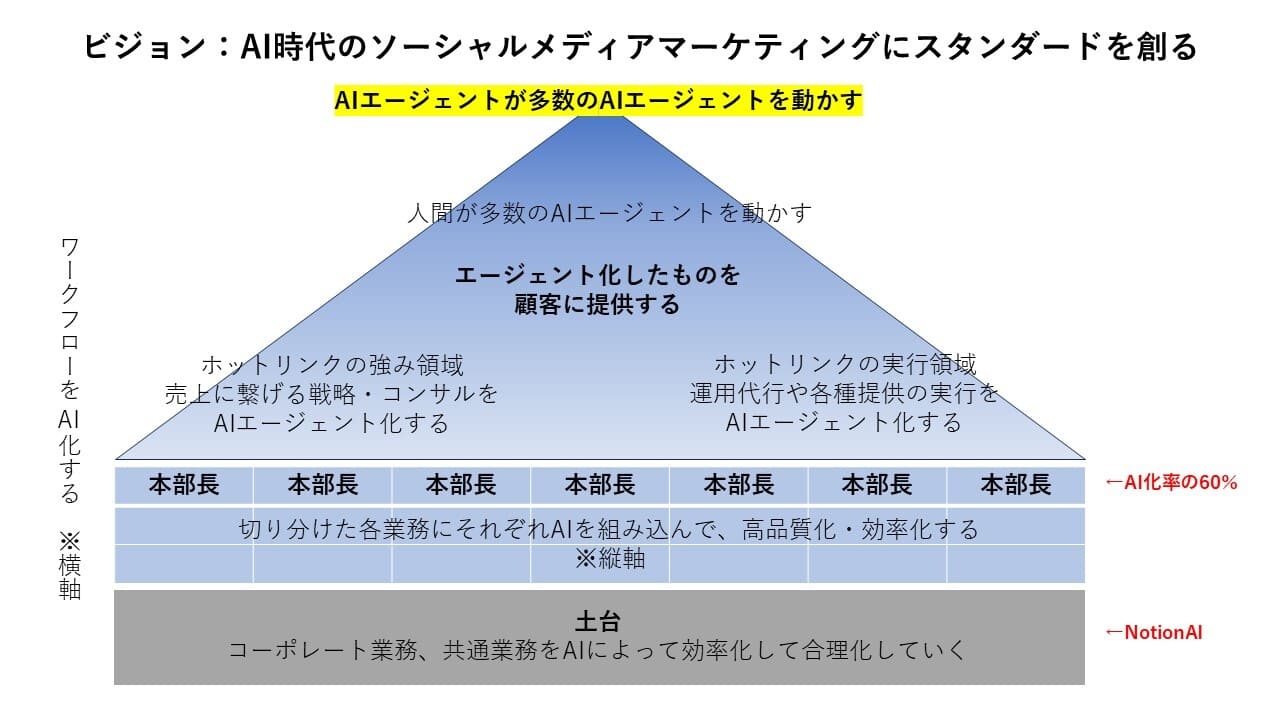

ピラミッドにはもう一つ役割があって。当時、各執行役員がパラレルで動いており、それぞれオーナーシップをもってAI導入・AI活用を進めていました。スピード感をもって効率的に進めていくにあたり、どのようなプロジェクトがあって、誰が担当しているのかを見える化しようとなったんです。最初はこのような形でした。

▼初期段階のAIピラミッド

山本:常に会話はしているので、実際に重複することはなかったですが、可視化しないまま進めると、「それ、こちらでもやっています」という重複が生まれる可能性がありました。

大野さんに図解してもらったことで、「誰がボールを持っていて、これをやっているのか」が会話しやすくなったのも大きな収穫でした。

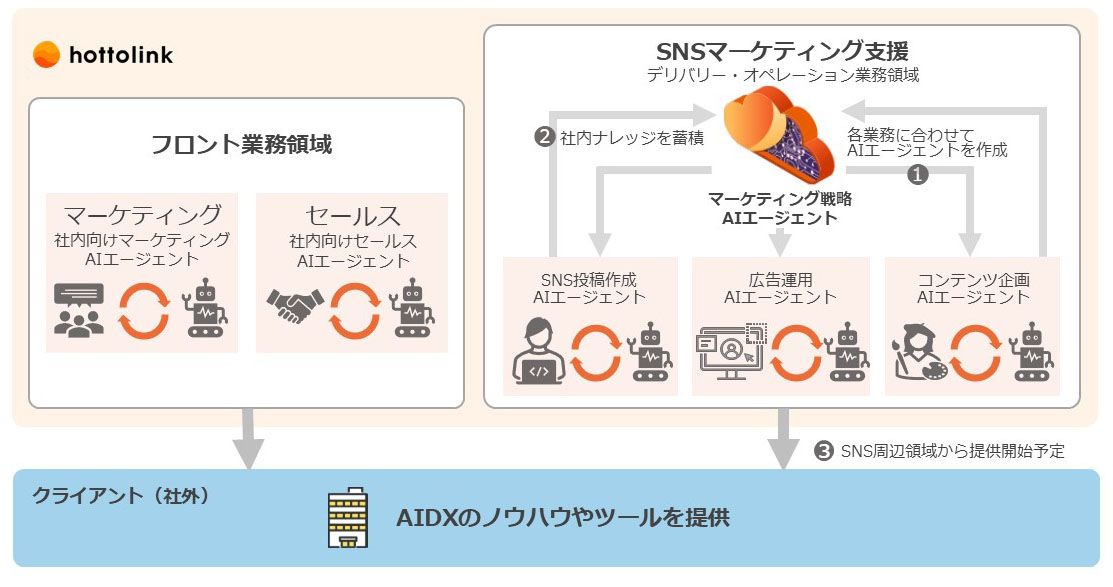

大野:この図のポイントは、三角形部分の右側はホットリンクの実行領域(運用代行などのサービス)をAIエージェント化することを示しています。

反対側には、ホットリンクの「強み領域」と定義した、ホットリンク独自の考えが強く反映されているSNSコンサルティングなどを配置し、作業のAIエージェント化と、考え方のAIエージェント化という概念で切り分けていました。

――どちらも、ホットリンクが提供するサービスの根幹となる部分ですね。

大野:そうですね。これらを概念として切り分けた上で、まずは社内で誰でも実行できるような仕組みを作り、ゆくゆくはお客さんにも提供していく。そして、人が様々なエージェントを動かせるようになったら、社員一人で一通りの業務ができるようになるかもしれません。

最終的には「AIエージェントが複数のAIエージェントを管理・最適化する」ところまでを見据えて、「AI時代のソーシャルメディアマーケティングにスタンダードを創る」というビジョンのもと、AI活用ピラミッドを完成させました。

「AIを使って何かしよう」ではなく、AIは課題解決の一手段

――前身となるピラミッドにも書かれている「土台」も、重要ですよね。大野さんが情報検索・収集などの「共通業務」の効率化に取り組まれた背景も教えてください。

大野:2025年の事業計画について話していた、2024年末の経営会議まで遡ります。そこで、「売上として目指すのはこれくらい。コストはこれくらいに抑えたいので、生産性をこのぐらい上げる必要がある」という話がありました。

生産性を上げるためには、何らかの打ち手が必要になります。そこで、「既存業務の効率化」が浮上しました。

AIによる効率化など、色々な話をしていた中の1つに、「情報検索に時間がかかりすぎているのではないか」という話がありました。一般論として、ビジネスマンが1日に探し物をしている時間は何時間という話もあり、実際社内で使っているツールの検索性が悪いという問題がありました。

ここを改善できれば、全社的により多くの時間を、クライアントワークやマーケティング業務、価値創造に使えるはず。そう思い、人員を増やすだけが手段ではなく、既存メンバーの使える時間を増やした方が良いと考えるようになりましたね。そこで、情報検索の時間を圧縮するために、Notion AIの導入に着手しました。

――なるほど。「AIを使って何かしよう」ではなく、「情報検索の煩雑さという課題があって、その解決にAIツール(Notion AI)が使える」という形だったのですね。

大野:そうです。AI活用はテーマとしてありました。しかし、「検索効率化にAIを絶対使おう」ではなく、「検索を効率化する」からスタートしています。結果的にそれが、全社AI活用を本格化させる土台になりました。

「AI活用ピラミッド」各フェーズでの施策と手応え

――「AI活用ピラミッド」は01から05までのフェーズが、2025年から203X年という時間軸で設定されています。それぞれのフェーズが何を目指しているのか、順を追って教えていただけますか。

山本:「AI活用ピラミッド」では、01の部分が、先ほど大野さんが話した「土台」に該当します。具体的な施策で言うと、Notion AIやAI60という取り組みを行いました。そして、人事評価にAI活用の視点を盛り込んだのもこの01フェーズです。

――01では、会社としての仕組み部分にAIを導入していったイメージですね。

山本:はい。「みんなが当たり前にAIを使うための土台」を作るところから始めました。もう少し遡ると、2023年3月にChatGPTが登場した頃から、社内で自由かつ安全に使える環境づくりも行っていたので、そのあたりの取り組みも該当しますね。

01によって土台ができ、それぞれのメンバーが作業ベースでAIを使う状況が自然発生的に起こるようになりました。次の段階として、それらを個々の点ではなく線にしていくための取り組みが必要になります。

作業Aと作業Bがあって、AとBをつなぐような「間の作業」は人間がやっていたけれども、そこもAIでつなごうという取り組みです。それを整備していくのがフェーズ02ですね。

大野:実は、フェーズ02に含まれる取り組みの中には、フェーズ01に近い「土台の整備」にあたる内容もあります。たとえば、業務ごとのワークフローを明らかにする作業です。

というのも、社内ではこれまで「どの業務が、どのような作業の積み重ねで成り立っているのか」をすべて明確にできてはおらず、属人化しているものも多くありました。まずはその業務フローを整理・可視化することから着手し、明らかになった部分から順に、AIやシステムを用いて効率化を図っています。

フェーズ02では、フェーズ01で点在していたAI活用の事例をワークフローとしてつなぎ、一連のプロセスとして完結させることが目標です。人間が行っていた「作業と作業の間」のプロセスを含めて全体を把握し、最終的にはAI主導で運用できるようにしていくことを目指しています。

――01はおおむね完了し、02も進行中とのことですが、現在の進捗はいかがですか?

山本:フェーズ02では、まずは効果が見込める領域に絞って取り組みを進めています。たとえば、運用代行におけるダブルチェックのプロセスや、AIレポーティングツールの導入などですね。先日発表した「X広告の運用効率を飛躍的に向上させる広告運用システム」も、その一環と言えます。

現在は、社内全体の業務プロセスを整理・可視化する段階にあり、一定の進捗が出ています。今後は、可視化した業務に対して、AIの組み込みや本格的なシステム化を順次進めていく予定です。

――フェーズ02の完了はいつ頃を目指していますか?

山本:主要な施策については、2025年中の完了を目指しています。

特に注力しているのは、運用代行の業務全般と営業事務や財務連携を含むバックオフィス領域です。この2つで成果が見えてくれば、社内全体への展開にも弾みがつくと考えています。

また、各部門が自ら業務フローを整理・可視化し、それをベースにAI化を自律的に進めていけるような体制づくりも並行して進めています。

AIが変える企業の未来:ホットリンクの展望

――フェーズ02までの取り組みをお聞きしました。ではその先、フェーズ03以降についての構想を教えてください。

山本:このピラミッドは、当社のCEOたちの構想を可視化したもので、会社全体として一貫した方向性で動いています。

最終的には、人間の知能をコンピューターが超える「シンギュラリティ」の到来を見据えています。AGI(汎用人工知能)が人間の処理能力を超えるのは、そう遠くはない未来だというのが私たちの感覚です。そうなれば、ホットリンクに限らず、「会社」という存在そのものの形が変わっていくでしょう。

AGI時代には、AIエージェントが他のAIエージェントを管理・最適化するような、完全自律的な世界が想定されます。その中で、人間や組織がどう価値を発揮できるかについては、まだ答えが出ていません。

その一歩手前となるフェーズ04では、人間が自律的なAIエージェントを「指揮・制御(オーケストレーション)」する時代になると想定しています。その準備として、特定領域での自律的なAI活用を進めていくのがフェーズ03です。

――フェーズ03では、すでに取り組みが始まっているのでしょうか?

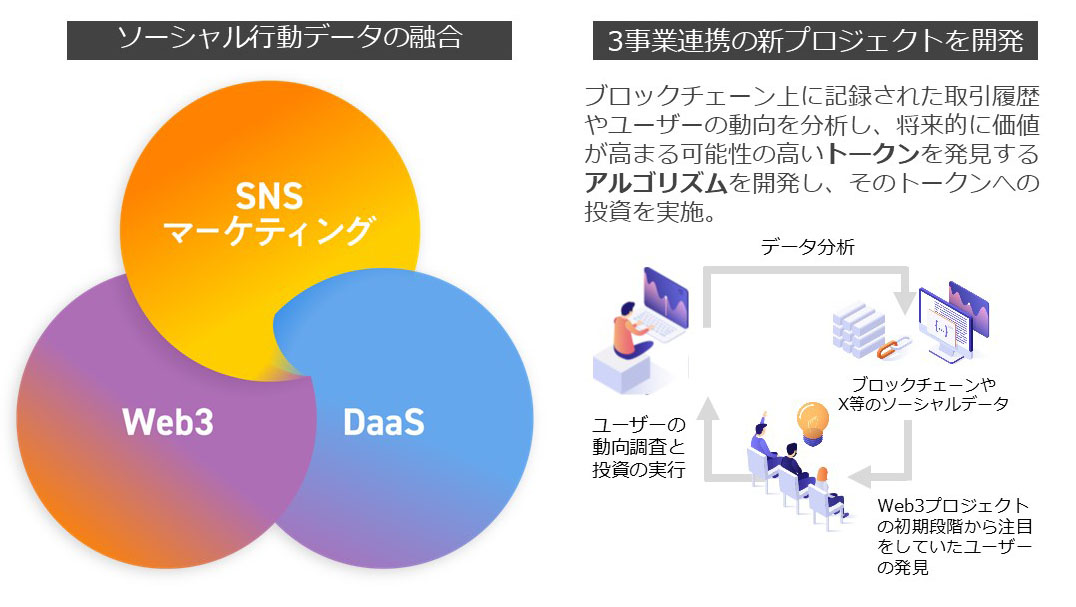

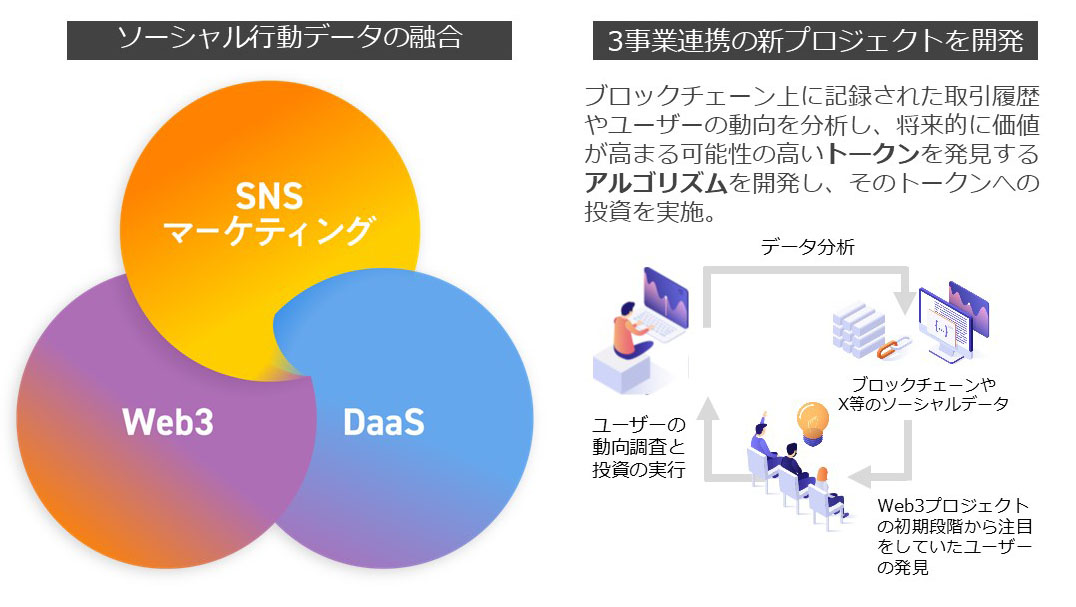

山本:一部、すでにプロジェクトが完了した例もあります。たとえばWeb3領域では、ホットリンクグループ3社間のデータ連携をもとに、ブロックチェーン上の取引履歴やユーザー動向を分析する仕組みを構築しました。

山本:現在はNonagon Capitalで運用されており、有望なトークンを見つけ出すためのアルゴリズムを備えたシステムとして稼働しています。まだコインの購入や実運用には至っていませんが、投資判断の支援を行う仕組みとしてはすでに納入が完了しています。

ただし、これは「AIエージェント」というよりも、アルゴリズムによる判断支援の領域です。とはいえ、社外提供実績のある事例として、フェーズ03への足がかりにはなっていると思います。

――SNSマーケティングなど、ホットリンクの本業と言える領域でのAIエージェント提供はいつ頃になりそうですか?

山本:まだ「本格提供」と言える段階には至っておらず、これから固めていくフェーズですね。

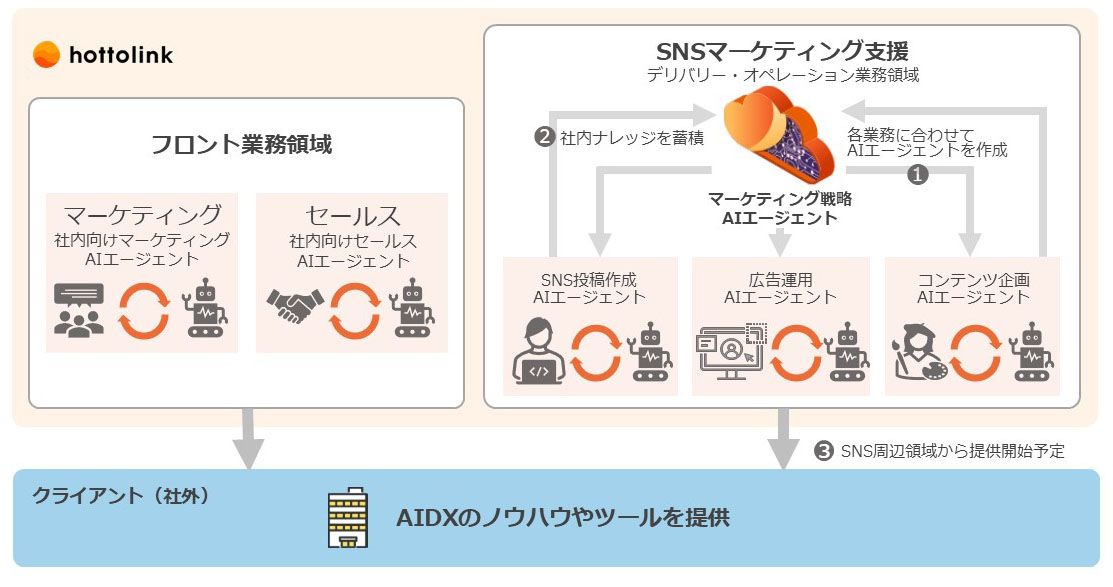

大野:そうですよね。ただし、急務だと捉えておりフェーズ03の実現に向けた実証実験は始めています。SNSマーケティング分野では、もう少し実績が必要だと考えています。

大野:基本的には、「フェーズ02を完全に終えてから03へ」というよりも、02の中で確かな手応えがあるものは先に03へ進めてしまう、という柔軟なスタンスをとっています。

だからこそ、まずは社内での業務効率化・汎用化に向けた取り組みを優先しています。しっかりと精度を高めておけば、将来的にクライアントがインハウス運用へ移行する際に、「こんなプロダクトがあります」と提案できる状態になると考えています。

また、SNSコンサルティング領域では、ホットリンクの理論に基づいた分析・考察を汎用的に利用できるようにするプロジェクトを、実際のご支援の中で進めています。本格提供はまだ先になりそうですが、サービス化に向けた準備フェーズにあります。

AIが拓く未来、人間に残るもの

――フェーズ05の世界が実現したとき、ホットリンクの事業や、社会のビジネスのあり方はどう変化していると思いますか?

大野:多くのオペレーション的な業務が自動化され、人間は「取捨選択」や「意思決定」のような、より本質的な部分を担っていると思います。

もちろん、それらすらもAIが代替できる未来はくるかもしれませんが、「あなたはどうしたいのか」という問い自体は、人間の価値観に基づくものであり、AIだけでは完結できないと考えています。

AIは、明確な目的があれば最適な実現方法を教えてくれます。しかし人間の意思は常に揺れ動くものです。「以前はこうしたかったが、今は違う」「矛盾する価値観を両立させたい」といった曖昧さや葛藤に、今のAIはまだ対応しきれません。

そうした状況の中で、人間は多くの作業から解放され、より高度な選択や判断に集中できるようになり、そこに人としての価値が生まれてくると考えています。働き方も、会社の意思決定のあり方も、そうした方向に変わっていくでしょう。

そして、「会社としてどうありたいか」も、より強く問われる時代になると思います。AIが導き出す“最適解”がいくつもある中で、それをどう選び、どう社会に関わっていくかが、企業にとっての差異になっていくはずです。

――山本さんは、この未来像をどう捉えていますか?

山本:ホットリンクではこれまで、私たちの存在意義として「知識循環インフラ」を掲げ、データの分析・活用を通じて、人と社会のつながりを支えてきました。その中で重視しているのは、単に情報を処理することではなく、「人間らしいコミュニケーションをどう支えるか」という観点です。

将来的にAIとの会話が日常になったとしても、「人間同士の対話」や「身体を動かすこと」「自然と触れ合うこと」の価値は、むしろ希少で本質的なものとして再評価されていくと思います。

例えば「農業」は、人間らしい営みの一つですよね。農業は自然との対話であり、人間の暮らしに根ざした普遍的なものです。データでは割り切れない不確実性や感覚が常に存在し、そこにはAIが入り込めない領域も多くある。だからこそ、AI社会のその先にある「人間らしさ」を考えたとき、農業のような領域が象徴的に浮かび上がってくるのだと思います。

――まさかここで「農業」という言葉が出てくるとは思いませんでした。

山本:少し意外に思われるかもしれませんが、ホットリンクの経営陣で話していると、「農業」の話にたどり着くこともあります。

私たちが大切にしてきた「知識循環インフラ」の考え方は、マーケティングにとどまらず、人間の営み全体に通じるものだと思っています。未来のホットリンクは、そうした本質的な価値に根ざした企業へと、進化しているかもしれません。

――大野さん・山本さん、本日はありがとうございました!