ホットリンクは「AIドリブンカンパニー」として、AIの全社活用を計画的に進めています。

2025年7月29日公開のプレスリリースの通り、X広告の運用効率を飛躍的に向上させる広告運用システムを開発。同システムの導入によって、X広告の社内コミュニケーションにかかるコストを44%削減し、出稿にまつわる作業時間も39%削減という大幅な効率化を実現しました。

※関連記事:ホットリンク、生成AIの力で異例のスピード開発を実現し、X広告運用における社内コミュニケーションコストを44%削減

このプロジェクトで特筆すべきは、生成AIを活用し、新卒エンジニアが中心となってわずか2ヶ月の開発期間とその後2ヶ月の試用期間を経て完成させた点です。この成果の裏側には、どのような挑戦や工夫があったのでしょうか。

開発を主導した新卒エンジニア・㗴口秀人と、プロジェクトをマネジメントする役割を担った本橋強志に、プロジェクトの舞台裏を聞きました。

(執筆:サトートモロー インタビュー・編集:倉内夏海)

インタビューに登場するメンバー

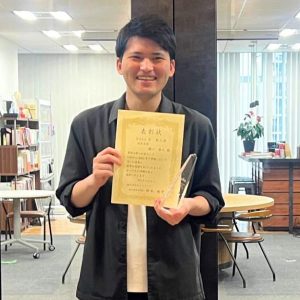

株式会社ホットリンク 開発本部 開発部 㗴口秀人

2024年に新卒でホットリンクに入社。広告運用の効率化を目的とした社内システムの設計・開発・運用保守や、ホットリンクグループ企業のWeb3事業関連のシステム開発領域に従事。2024年下半期には、半期ごとに優れた成果を上げた社員を社内表彰制度にて新人賞を受賞。

株式会社ホットリンク 開発本部 開発部部長 本橋強志

2019年4月にホットリンクへ入社。現在は、ホットリンクが提供するInstagram分析ツール「hashpick」に関するメンバーのサポートや請求管理、社内情報システムの全体管理、開発部の組織運営などを担当。

クリエイティブ軸への広告運用で煩雑作業から解放

――先日プレスリリースを出した「X広告の運用効率を飛躍的に向上させる広告運用システム」(以下DPPシステム)について、改めて特徴を教えてください。

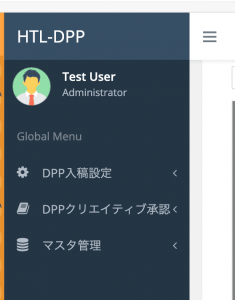

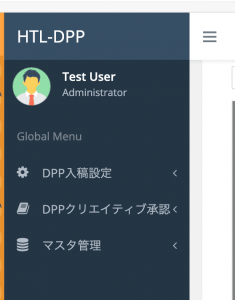

㗴口:DPPシステムは、顧客に対応する社内の営業・アカウント担当者と広告運用チームをつなぎ、クリエイティブの出稿に関わる情報・タスク・承認を一元管理するためのものです。一言で表すと「クリエイティブを軸とした広告の入出稿管理システム」です。

通常の広告管理画面の機能だけでは、広告キャンペーン、広告グループ、クリエイティブを一件ずつ紐づけする必要がありました。大量のデータを一括で扱える「バルクファイル」での入稿機能もありますが、IDなどの数字列で管理するためミスの温床となりやすく、厳密なチェック体制が求められていました。

特に、広告の成果を最大化するには「クリエイティブの入れ替え」が頻繁に発生しますが、手動での設定となるため、大きな負担になっていたんです。

――例えばどのような設定作業が?

㗴口:作業の発生タイミングは運用状況により様々です。ルールベースのものであれば、配信期間、金額やインプレッション数など、条件に応じてクリエイティブを入れ替える場合があります。

他のSNSプラットフォームは、こうした作業を自動で行う機能が標準搭載されていることも多いのですが、Xにはありません。業務効率化の観点から、クリエイティブをより柔軟且つ簡単に入れ替えたり、追加・停止できたりする仕組みが必要とされていました。

本橋:ちなみに、ここでいう「クリエイティブ」とは、画像や動画、テキストといったユーザーの目に触れるものすべてを指しています。

――広告を構成するすべての要素で不定期に入れ替えが頻発すると、確かに煩雑ですね。

本橋:ホットリンクでSNS広告の運用を担うアドテクノロジー部(アドテク部)からも、実際にそのような声があがっていました。

㗴口:広告を出稿する際は、クリエイティブの他にもオーディエンスやターゲティングなど、「誰に見せるか」という設定も重要です。これらは「広告グループ」として管理します。Xの広告管理画面はターゲティングの設定が中心となっています。「キャンペーン→広告グループ→広告クリエイティブ」という順序で、広告を出稿・管理していくんです。

私たちのシステムでは、「クリエイティブ」を起点にキャンペーンや広告グループを紐づける仕組みにしました。発想を逆転させることで、管理の効率化に成功しました。

――ユーザーから見える「クリエイティブ」を中心とした広告管理に切り替えたのですね。開発の初期段階から、そうした機能の実現を目指していたのですか?

本橋:はい。その背景には、X広告の仕様変更が関係しています。

従来は単一の広告クリエイティブを、週数回のペースでターゲティングを変えて展開するというのが、X広告の運用スタイルでした。仕様変更後は、広告配信に伴う入稿管理、広告グループ設定、クリエイティブ差し替えなどの作業が煩雑化した上に、頻繁に切り替える必要も出てきたため、事業拡大のボトルネックとなっていました。

このシステムの開発は、X広告を安定的にご支援するための土台作りという意味でも、非常に重要なプロジェクトでした。

成功のカギは「まずは作って見せる」による開発プロセス

――開発に着手する際、苦労した点はありましたか?

㗴口:このプロジェクトは、私が外部パートナーから引き継ぐという形でスタートしました。

開発メンバーも、システムを利用する社内ユーザーであるアドテク部も全員社内にいたため、意思疎通で大きな障壁を感じることはありませんでした。また、アドテク部とは週次ミーティングを実施していたので、コミュニケーションは十分に行える環境だったと思います。

それでも、開発当初の要件定義には少し苦労しました。例えば、私は広告運用の実務を担当したことがないため、専門用語や細かな作業フローの把握に苦戦しました。認識の齟齬もあったりして、そのすり合わせに苦労した部分もあります。

アドテク部も当初、具体的にどんな機能がほしいのか、どうすれば自分たちの仕事が楽になるのかを明確に言語化しきれていませんでした。「こういうものが欲しい」というイメージを鮮明にすることは、誰にとっても難しいことだと思います。そこで、まずはデモを作成して「こういうのはどうですか?」と提案することにしました。

――システムが動く様子を、目に見える状態で提示したのですね。

㗴口:そうです。このようにデモ画面を作って、アドテク部に見せてフィードバックをもらいました。

㗴口:やりとりを繰り返して、少しずつ認識をすり合わせていきました。設計フェーズ、実装フェーズ、テストフェーズと綺麗に開発フェーズを分けるのではなく、システムを作りながら要件を固めていくアジャイル的な開発スタイルで進めていきました。

――実際にデモを見せて「思っていたのと違う」と言われたことも…?

㗴口:ありました(笑)。先ほど話したように、私とアドテク部でイメージしているものが異なっていて、UIを根本的に作り直すこともありました。

――私なら、「せっかく作ったのに…!」と残念がってしまいそうです。

㗴口:いえ、むしろそういう認識のズレは当然あるだろうと感じていたので、デモ画面を作って見せるというプロセスを選んだんです。実際に動くものを見ながら会話した方が、結果的に早く進むだろうと考えたからです。

今回特に大きかったのは、デモ作成にAIを使えたことです。複雑なロジックを作り込む必要はなく、ダミーデータでUIだけを素早く形にできました。AIが得意とする領域を活かせたことで、短期間で試作とフィードバックを繰り返す流れが実現できましたね。

その結果「思っていたものと違うかも」という率直な意見も早い段階で引き出せ、想定通りの進め方ができたと思います。

――プロジェクトの進行について、本橋さんには、どのように見えていましたか?

本橋:私は週次ミーティングに参加して、全体の進捗や課題は把握していました。

その上で、「今はこちらのタスクのほうが優先度が高いと思う」「ここはこういう設計の方が良さそう」と、㗴口さんにアドバイスしました。開発部のメンバーとは毎日朝礼をしているので、そこで状況を聞いて「ちょっと危なそうだな」と感じたら、早めにフォローしていました。

直接手を動かすというよりは、見落としがちな部分をカバーしたり、コミュニケーションが円滑に進むようにサポートしたりする役割が多かったです。実働部分のほとんどは、㗴口さんがAIを活用しながら主体的に進めてくれましたから。

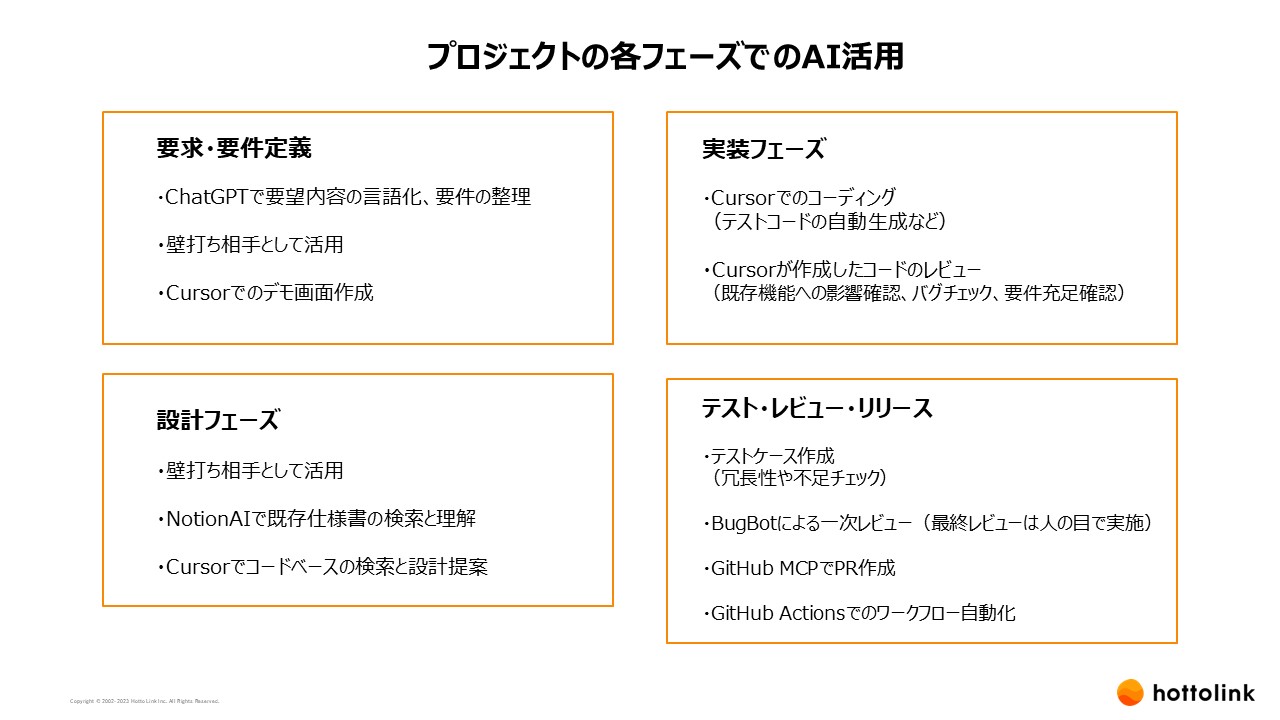

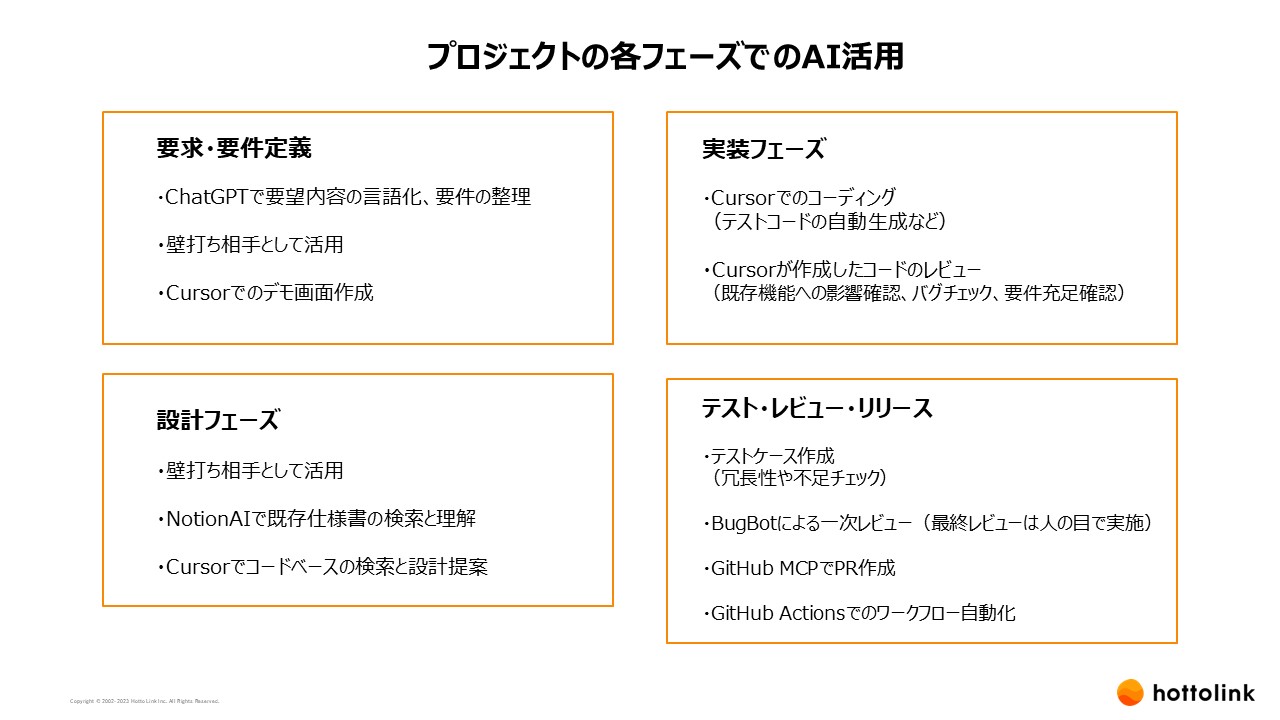

要件整理から実装まで。開発の全工程を支えた生成AI

――今回の開発は、生成AIをフル活用したと聞いています。具体的に、どのような場面でAIは役立ったのですか?

㗴口:本当にあらゆる場面で使いましたが、不明瞭な要件を具体的な仕様に落とし込む部分では特に助けられました。

㗴口:アドテク部から「〇〇がしたい」という要望を受けても、広告運用の専門知識がないとその要望自体を正しく理解できているかわかりません。

例えば、X広告ではインプレッションや金額といった定量的な数値を「メトリクス」という概念でカウントします。一方、アドテク部や他部署では、メトリクスを「指標」という意味で使用することが多いです。週次ミーティングでは、こうした用語がいくつも出てきます。それらをいちいち関係者に質問していては、時間がいくらあっても足りません。

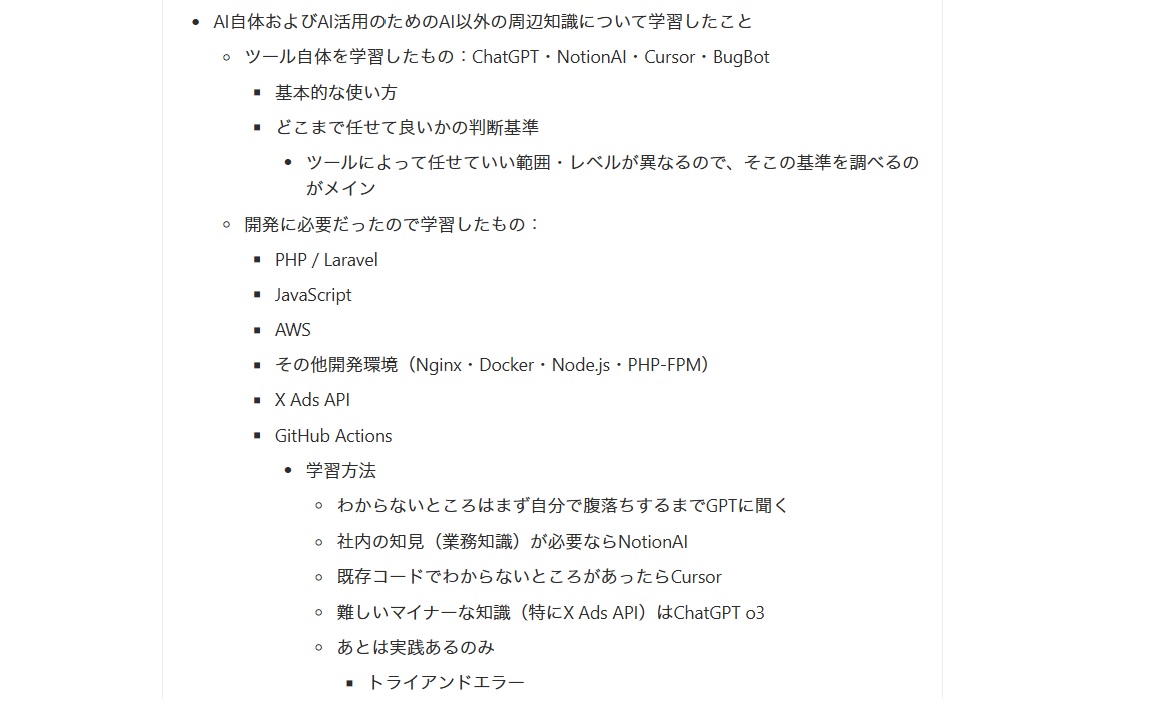

そこで、分からない専門用語が出てきたらまずはChatGPTに質問して、基本的な意味を理解する。あるいは、社内の情報が蓄積されているNotionのデータベースにアクセスしたり、Notion AIを活用して理解を深めていきました。そうやって、要望の意図を理解するためにAIを壁打ち相手にしてました。

――要件を理解した後にはシステム設計のフェーズに進むと思いますが、そこでもAIは活躍したのでしょうか?

㗴口:はい。特に「外部設計」と呼ばれる、データの持ち方・表現の仕方をどうするか、どこにどの機能を配置するかといったシステムの骨組みを決めるところでは、AIとたくさん議論しました。

要件をインプットして、「こういう機能を実現したいんだけど、どういうテーブル設計がいいかな?」と相談すると、AIが選択肢を提示してくれます。それをもとに、開発メンバーと議論を重ねました。

実装フェーズまでくれば、要件も設計もある程度固まっているので、あとはAIに細かく指示を出すのが私の仕事です。私は主にCursorというAIコードエディタを使っているのですが、「この仕様に基づいてこの機能のコードを書いて」と指示すれば、基本的にはその通りに書いてくれます。

――指示を出せばその通りに…! それは便利ですね。

㗴口:もちろん、AIが生成したコードが完璧ではないので、レビューや修正は必要です。ですが、ゼロから自分で書くのに比べて、開発スピードは圧倒的に上がりました。

また、今回のプロジェクトでは私自身に不足している技術知識もあったのですが、それもAIに質問しながら学習することでキャッチアップできました。どのフェーズにおいてもAIに助けられていたので、AIがなかったら短期間でのリリースは不可能だったと思います。

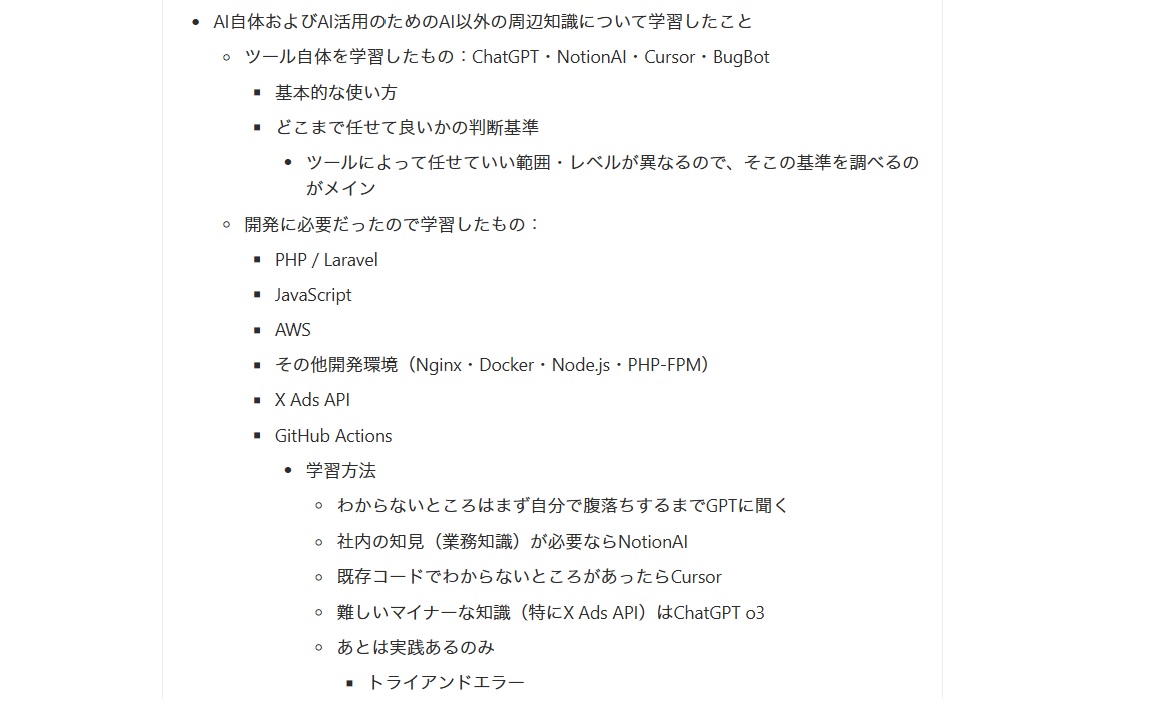

※㗴口さんが社内向けにまとめた「プロジェクトにおけるAI活用と学習プロセス」の振り返りメモ

AI活用のモデルケースとして社内に浸透させていきたい

――システムを正式にリリースした後、社内の反応はどうでしたか?

㗴口:ポジティブなフィードバックが多く、嬉しかったですね。「バッチリです!」と言ってもらえたり、「すごく楽になりました」と共有してもらえたりしました。

本橋:本番環境でリリースしてから、「ちょっと違う」といった声はほとんどなかったです。改良のリクエストは届くけれど、「とても便利で助かっています」という声ばかりです。

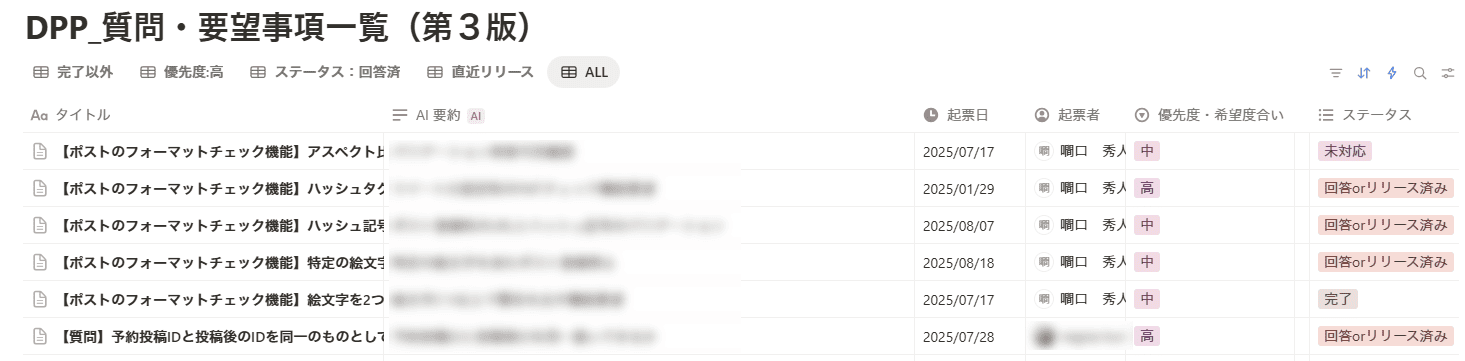

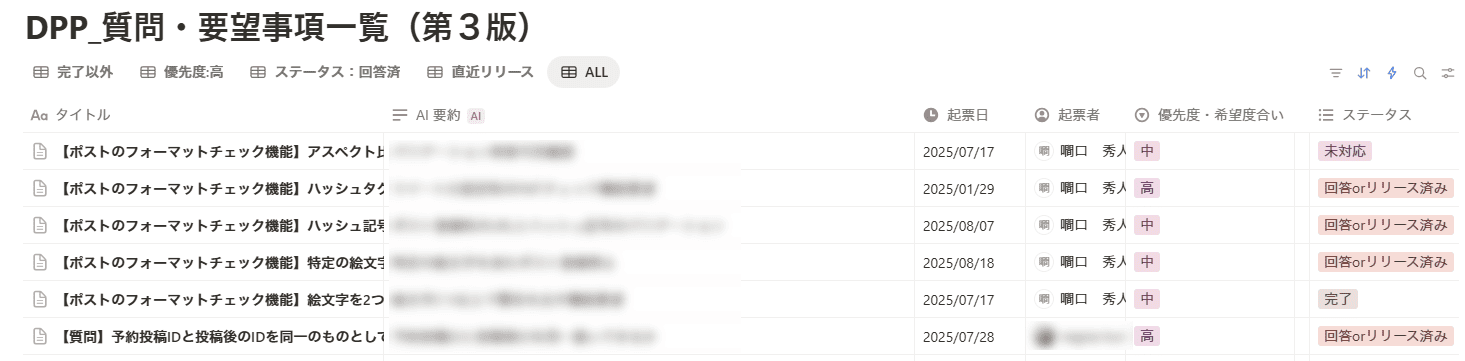

㗴口:ユーザーであるアドテク部の皆さんがしっかりレビューしてくださったおかげです。デモの段階で認識のズレに気づき、修正できたことが大きなポイントだと思います。現在も、要望や修正依頼があった際はNotionで対応状況を管理しています。

㗴口:私は、開発を始めとするものづくりは「使われなければ意味がない」と考えています。開発の過程で得た知見が会社の資産になることもありますが、やはり誰かに使ってもらってこそ、その価値を届けられるのかなと。なので、ユーザーが実際に使ってくれているという事実は、これからの仕事のモチベーションにもつながっています。

――大きな手応えを感じられているのですね。改めて、AIをフル活用した今回のプロジェクトの感想を聞かせてください。

㗴口:私にとっては、「技術」と「コミュニケーション」という2つの課題に同時に向き合ったプロジェクトでした。技術的に足りない部分は、AIをフル活用することでカバーできました。今後ますます、AIによってシステム開発はスムーズになることを実感できました。

コミュニケーションの面では、ユーザーであるアドテク部と積極的にやりとりすることで、システム開発の方向性を大きなズレなく進められました。システム開発ではいかに相手が何を求めているかを正確に理解して、要件を作り上げることができるかが重要です。この領域でも、AIをうまく活用していきたいですね。

本橋:㗴口さんの事例は、開発部の中でも特にAIをうまく活用できているモデルケースです。この取り組みを成功事例として、他のプロジェクトにもAI活用を広めていきたいと思います。