ホットリンクでは、業務効率化と価値創出の両立を目指し、AIの全社活用を進めています。

SNS運用代行業務では、2024年に投稿テキストの作成をサポートする「投稿作成bot」を開発。コンテンツの質を担保しつつ、大幅な作業時間の削減を実現しました(※)。

※参考記事:作業時間40%減! SNSコンサルタントと開発メンバーで実現したGPTs「投稿作成bot」とは

そして、この「投稿作成bot」の進化版として誕生したツールが「ポストクリエイター」です。「ポストクリエイター」では、あらかじめNotionに登録したデータベースを参照することで、アカウントの情報に基づいた最適なテキスト案をアウトプットします。

「ポストクリエイター」により、SNSにおける投稿テキスト作成の「横展開」が可能になったと語るのは、ソーシャルメディアマーケティング2部の浅野佳祐。彼と、ソーシャルメディアマーケティング本部本部長の山本明生に、ツールの特徴や導入の成果を聞きました。

(執筆:サトートモロー インタビュー・編集:倉内夏海)

この記事に登場するメンバー

浅野佳祐

ソーシャルメディアマーケティング本部 ソーシャルメディアマーケティング2部

2022年6月にホットリンクへ入社。自動車メーカー、製薬会社、食品メーカーなど、多様な業界の企業に対し、SNSコンサルティングおよび運用代行業務を担当。2024年8月からは、SNS投稿テキスト作成ツール「ポストクリエイター」の開発・導入推進も担い、AI技術を活用した業務効率化に取り組んでいる。

山本明生

ソーシャルメディアマーケティング本部 本部長

前職では複数のプロスポーツチームへのSNSコンサルティング・運用を実施。運用を行ったTikTokアカウントのフォロワー数は1年で約10倍の3万人に。また10万再生越えの動画を複数本製作した実績を持つ。ホットリンク入社後はフォロワー100万人規模のアカウントのコンサルティング・運用代行を複数社担当。目的達成のための戦術考案・実施・分析に強みを持つ。

Notion連携が生んだ進化

――最初に、「ポストクリエイター」がどのようなツールなのかを教えてください。

浅野:「ポストクリエイター」は、誰が操作してもスムーズに質の高いX投稿用のテキストを出力できるツールです。

浅野:前身となる「投稿作成bot」は、ChatGPTのGPTs(カスタムGPT)のみで完結するツールでした。特定のアカウントの情報をナレッジとして読み込ませ、商品名などを入力すると投稿テキストの案を複数アウトプットする仕組みです。テキストのクオリティを維持しながら、作業時間を約40%削減できました。

しかし、これはプロトタイプであり、「他のアカウントへの横展開」が課題でした。そこでR&D部と協力し、Notionを使って情報を一元管理するデータベースを作成することで、横展開が可能となった「ポストクリエイター」が生まれました。

――具体的に、どのような点で進化していますか?

浅野:Notionと連携することで、GPTsが参照する情報の管理やチューニングが、格段にしやすくなりました。

Notionのデータベースは表形式で、分かりやすい名称やラベルをつけて直感的に管理できます。現在は、大体4つの情報源を読み込んで1つの投稿が出来上がる仕組みです。この情報源はアカウントによって柔軟にカスタマイズできるため、各案件に最適化された投稿を効率的に作成できるようになりました。

山本:拡張性が高まったことも、大きな進化ですね。

GPTsのみで完結させる場合、大量のナレッジを入れると不具合が起きやすく、商品情報やルールを更新するたびにファイルを再アップロードする必要がありました。

また、以前はアカウントごとにGPTsを作成する必要がありましたが、Notion連携により、1つのGPTsで複数のアカウントに対応できるようになりました。情報更新の際も、GPTsを再作成する必要がなく、Notion側のデータベースを更新するだけで済むようになりました。

三つの型とチューニングで「質の高い投稿」を追求

――では、Notion連携以外の特徴も教えてください。

浅野:質の高い投稿を生み出すために、「記事型」「会話型」「文章型」という三つの型に基づいた投稿を出力できるようになった点です。

・記事型:

企業アカウントが商品紹介や情報発信でよく使う「Xらしい」構成。UGC促進、商品紹介、引用ポスト促進など、目的に応じたバリエーションがある。

・会話型:

一般ユーザーが日常的に投稿しているような、親しみやすい会話形式の構成。二人の登場人物によるやりとりを通じて情報を伝える。フォロワーとの距離感を縮めたい場面や、カジュアルなトーンで共感を得たい場面に適している。

・文章型:

感情や熱量が伝わるよう設計された、メッセージ性重視の構成。可読性よりも、伝えたいことを率直に表現することを重視。企業らしさを抑えつつ、ブランドへの共感や自分ごと化を促したい場面に適している。

浅野:これらの型は、「Xにおける良い投稿とは何か」という大きなテーマのもと、山本さんや執行役員の大野さんとのディスカッションを重ねて定義したものです。

エンゲージメントの高い投稿の構成要素を分析したり、過去の人気コンテンツや企業アカウントの傾向を調査したりしました。また、ホットリンクが蓄積してきた「UGCが生まれやすい投稿」の特徴も踏まえ、これらの型を確立しました。

――なぜ、三つの型を定めたのですか?

浅野:型を定めずにテキストを出力させると、参照する投稿文のサンプルのバリエーションが多すぎて、出力されるテキストに大きな「ゆらぎ」が生まれ、出力結果の質が安定しませんでした。

そこで、型ごとにデータベースを分けてそれぞれに適した投稿文サンプルを登録することで、より安定して質の高い投稿を生成できるようにしました。

――型や投稿文サンプルなどの管理は、どのように行っているのですか?

浅野:まずはNotionに、「〇〇(顧客名やブランド名)記事型」といった各種データベースを用意します。そこに「UGC促し」「コメント促し」「商品紹介」「いいね促し」など、投稿の目的に応じたバリエーションの投稿サンプルを登録しています。

投稿サンプルは、ホットリンクが支援するお客様のアカウントで実際にエンゲージメントが高かったものや、投稿の「見せ方」として参考になるものが該当します。美容系やレシピ紹介系など、他のカテゴリーと傾向の異なるジャンルは、サンプルを入れ替えたりお客様の要望に合わせてチューニングしたりしています。

――そういったデータベースの整備が、「ポストクリエイター」の質の根幹を支えているわけですね。「ポストクリエイター」を使いこなすためのコツなどはありますか?

浅野:その点でいうと、特別なコツなどはありません。それくらい、シンプルで誰でも簡単に使えるツールを目指し開発しました。

具体的な使い方について話すと、GPTsで「〇〇記事型」など、あらかじめデータベースに登録している顧客名と投稿の型を入力します。すると、Notionデータベースから関連情報が読み込まれ、投稿文案が5件程度出力されます。投稿文案は、「UGC促し」「商品紹介」など、目的に応じた内容になっているのが特徴です。

――確かに、最初から「タイムラインに流れていそうな投稿」になっていますね! ここからさらにブラッシュアップする場合、どのように指示を出すのですか?

浅野:特定の型でバリエーションがほしい場合、「『UGC促し型』を追加で5パターンください」のように指示します。「30代で東京都在住の方が自分ごと化してくれそうなパターンをください」など、ターゲット層を指定してパーソナライズされた投稿を生成することも可能です。

反対に「全く違うパターンの投稿を出してください」といったアバウトな指示にも対応できます。

――かなり柔軟に対応してくれるのですね。

浅野:まるで「もう一人のチームメンバー」と会話するように、追加の指示を出したり修正を依頼したりする感覚で使えるツールですね。

導入効果と現場からのポジティブな声

――「ポストクリエイター」作成によって、どのような効果を実感していますか?

浅野:やはり「横展開がしやすくなったこと」が一番大きな効果だと感じています。新しい案件をスタートする場合、Notionのデータベースをチューニングすればすぐに投稿テキストを作成できるようになるため、格段に手間が省けるようになりました。

山本:「投稿作成bot」を、誰でも・どの案件でもすぐに使えるようにしたのが「ポストクリエイター」です。アウトプットの品質が劇的に向上したというよりも、安定性が増したという方が近いかもしれません。

――現在、どの程度まで「ポストクリエイター」の導入は進んでいるのですか?

山本:体感的には、運用代行を担っているアカウントの7〜8割程度には、いつでも「ポストクリエイター」を使える状態まで導入が進んでいます。

浅野:実際に案件で活用する場合は、私が間に入り支援先の業界や商材に合わせて投稿サンプルを入れ替えたりチューニングを加えたりしています。

――実際に利用している社内のメンバーからは、どのような声が届いていますか?

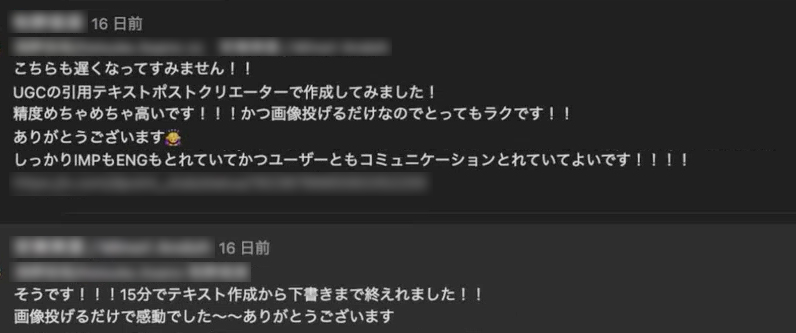

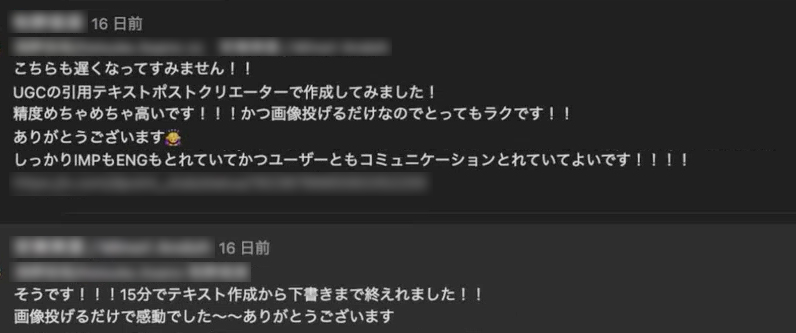

浅野:かなりポジティブな反応が多いですね。Slackでは、「投稿作成にかかる時間が15分で済むようになった」という報告もありました。

実際に使ってくれたメンバーから「ありがとう」というメッセージをもらえると、とても励みになります。具体的な改善希望などをもらうこともあり、それをもとに引き続き改良を加えているところです。

点から線、面への連結。AIとの協働が生む未来

――「ポストクリエイター」の開発・導入は、ホットリンクにおけるAI活用の大きな一歩だと思います。今後、「ポストクリエイター」に限らず、SNSマーケティング支援業務においてどのようなAI活用を考えていますか?

浅野:個人的には、日常的に行っている作業をどんどんGPTs化していきたいと考えています。「ポストクリエイター」の開発に関わる過程で、AIがいかに業務を変える力を持っているかを実感しました。

今では、「これはAIに置き換え可能か?」という視点で自分の業務を見つめ直すのが日課となっています。小さなことでも、効率化できる部分を見つけて試行錯誤を重ねたいです。

山本:浅野さんが言うように、個々の業務単位で見ればほとんどの業務はAIによる効率化が可能だと考えています。最近では、AIを用いたレポート作成ツールも社内で実用化しました。私が次のフェーズとして注目しているのが、これらのAIツールをいかに「連結」させていくかです。

企画立案のAIが出したアイディアを別のGPTsに連携させて、投稿テキストを自動生成したり、作成されたテキストを承認フローへ回し、最終的に投稿予約ツールに自動投稿したりできると思っています。

ひとつひとつの業務効率化はもちろん重要ですが、業務と業務の「間」にも工数は発生しています。そこをシームレスにつないでいくことが、AI導入の理想的な状態だと考えています。

――点のAI導入が実現してきたからこそ、次は線、そして面での活用へとフェーズを移行していくわけですね。AI活用が進むにつれて、「人間の仕事が奪われるのでは?」といった議論も聞かれます。お二人は、AIと人間の役割分担についてどう考えていますか?

浅野:「問いを立てる」ことや「気づきを得る」ことは、AIだけでは難しい領域だと感じています。日常生活や仕事の中で感じる、「これってどういうことだっけ?」という違和感。人間ならではのこうした問いや気づきは、新しいアイデアや改善の起点になります。

この「ゼロから何かを生み出す最初のトリガー」は、今のところ人間にしかできないと思いますね。

山本:私は「コミュニケーション」に尽きると思います。AIを用いて成果を出していくことはもちろん重要ですが、そこにプラスアルファの価値を生み出していくためには、顧客との対話が不可欠です。

企業の課題は常に変化しているし、一つの目標を達成すればまた次の目標が出てきます。そして、「次の一手」を考えるための「問い」を作るのは、やはり人間の仕事です。問いに対する「解」はAIが出してくれます。質の高い問いを生み出すコミュニケーションにこそ、人間の価値があると考えています。

――AIを活用することで生まれた時間を、より本質的な顧客とのコミュニケーションや、新たな価値創造のための思考にあてることが、非常に重要なのですね。

山本:将来的には、私たちが開発したAIツールと運用ノウハウをセットで提供し、お客様自身がAIとのやり取りだけでSNS運用を回せるようになるかもしれません。

浅野:そうなった時、新しい課題が出た時に私たちにご相談いただくという関係性を、お客様と築いていきたいですね。

――浅野さん・山本さん、ありがとうございました!