最終更新日:2024年6月20日

一般社団法人Famieeは、ブロックチェーン技術を活用し、法律上家族として認められない多様な形態の家族に「パートナーシップ証明書」を発行しています(現在は同性カップルを対象としていますが、2024年6月以降は異性カップルにも発行予定)。

法律が変わるのを待つのではなく、自治体や企業の理解を得ながら、草の根的に社会を変革していく。ブロックチェーンのオープンな思想に共感し、中央集権的なアプローチに頼らない新しい社会変革の形を模索する。そうした考え方のうえに、Famieeの証明書は成り立っています。

ブロックチェーンを活用したFamieeの取り組みについて、ホットリンク代表取締役グループCEOでもある一般社団法人Famiee代表・内山幸樹氏に話を伺いました。(取材:ホットリンク編集部)

多様な家族形態が当たり前のように認められる社会を目指して

――まず、Famieeのミッションについて教えてください。

内山:Famieeのミッションは「多様な家族形態が当たり前のように認められる社会の実現」です。伝統的な家族の形を拡張し、同性パートナーはもちろんシングルマザー同士が共同生活を営むことも新しい家族の形になりうると考えています。こうした多様な家族のあり方が認められる社会を目指し、活動しています。

――具体的にどのような活動をされていますか?

内山:活動は大きく2つあります。1つ目は、ブロックチェーン技術を活用し、公的な婚姻証明書に相当する「パートナーシップ証明書」を発行すること。現在は同性パートナーの方々のみ利用可能ですが、2024年6月以降は異性カップルの方々にも発行対象を広げる予定です。

2つ目は、この証明書が利用できる企業や自治体を増やしていくことです。生命保険会社やローン会社、病院などを消費者向けサービスを提供していく企業・団体を始め、さまざまな企業・自治体などに協力してもらい、Famieeの証明書を持つ方を家族として認め、家族向けのサービスを受けられるようにするための企業ネットワーク形成に取り組んでいます。

すでに日本航空や損害保険ジャパンなど、約100社以上が証明書の利用を表明してくださっています。また、千葉県市川市・木更津市、宮崎県日南市などの自治体とも協定を結び、連携を進めています。

――自治体によるパートナーシップ制度と、Famieeの証明書の違いは何でしょうか?

内山:利便性とプライバシーの保護という部分に大きな違いがあります。現在、328の自治体(2024年5月31日時点)にパートナーシップ制度が広がっています。これ自体は素晴らしいことです。

ただ、まだ課題もいくつかあります。例えば申請した自治体から別の自治体に引っ越しをした場合は申請書が無効になり、引越し先の自治体で改めて申請する必要があります。また、申請先の自治体の役所に2人で出向くと、2人の関係が外部に漏れてしまうプライバシーの課題もあります。

さらに、証明書の効力やルールが自治体ごとに異なることも課題です。証明書を受け取る企業からすると、それぞれの違いを把握し続けるのは難しいんですね。結局、企業からすると「自治体の証明書は使いにくい」となってしまうのです。

一方、Famieeの証明書は全国どこに住んでいても申請でき、引っ越しをしてもそのまま利用し続けることができます。オンラインで完結するため利便性が高く、プライバシーが漏れる心配もありません。

法律を変えるための働きかけはとても大切ですが、実現するまでに時間がかかります。発想を変え、法律を変える前であっても今日から世の中を変えられるような活動として、民間主導によるパートナーシップ証明書の発行に取り組んでいるのがFamieeなのです。そして、この活動が広がることで、法律を変える大きな後押しとなると考えております。

LGBTQ+支援とブロックチェーンが結びついた理由

――LGBTQ+の支援とブロックチェーン技術が結びついた背景について教えてください。

内山:ブロックチェーンは社会基盤になりうる革新的なテクノロジーだと思っています。しかし、その実用化はなかなか進んでいません。既存の社会システムをブロックチェーンに置き換えるには多くの移行コストがかかることや、多様なステークホルダーの利権が絡むことが障壁となっているのです。

一方で研究開発を積み重ねるうちに、ブロックチェーンの非中央集権的な仕組みはソーシャルグッド、つまり社会のためになる新しいサービスにフィットするのではないかと考えるようになりました。

Famieeのパートナーシップ証明書は、いわば戸籍に近いデータです。2世代後、3世代後の子孫たちが自らのルーツを探れるよう、発行者の責任として長期的にデータを残す義務があると思うのです。しかし非営利団体が、数百年にわたってデータを保持し続けるのは現実的ではありません。

そこでブロックチェーンの出番です。例えばビットコインを例にすると、中央の管理組織が存在しないにもかかわらず、世界中の人々が大量のコンピューターをつなげてシステムを維持し、10年以上も安定して稼働しています。この分散型システムによるデータの永続性と信頼性の担保こそ、パートナーシップ証明書のようなデータ管理に適していると考えました。

Famieeの活動は、Web3的な思想に基づいています

――Web3の思想とFamieeの活動にはどのような関係性があるのでしょうか?

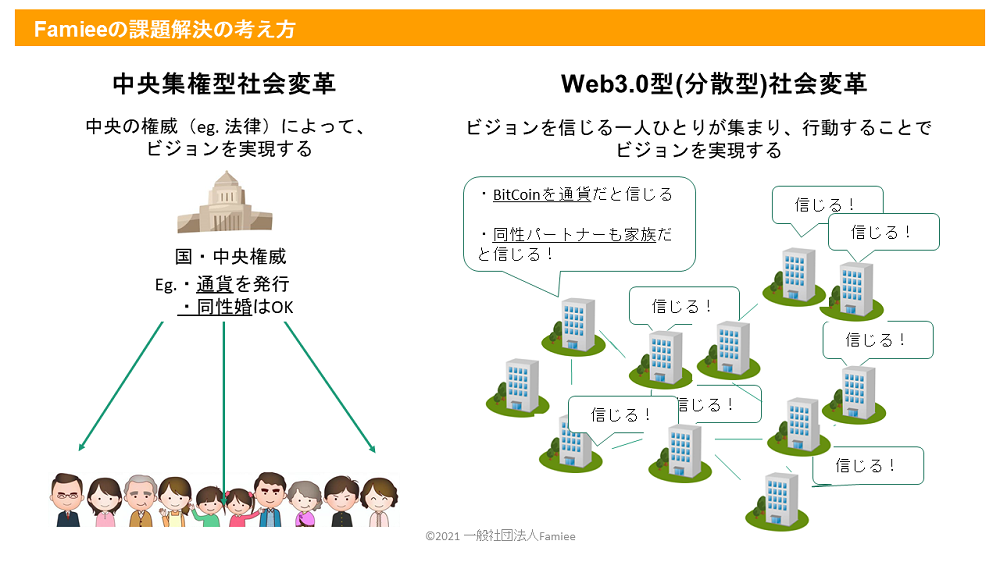

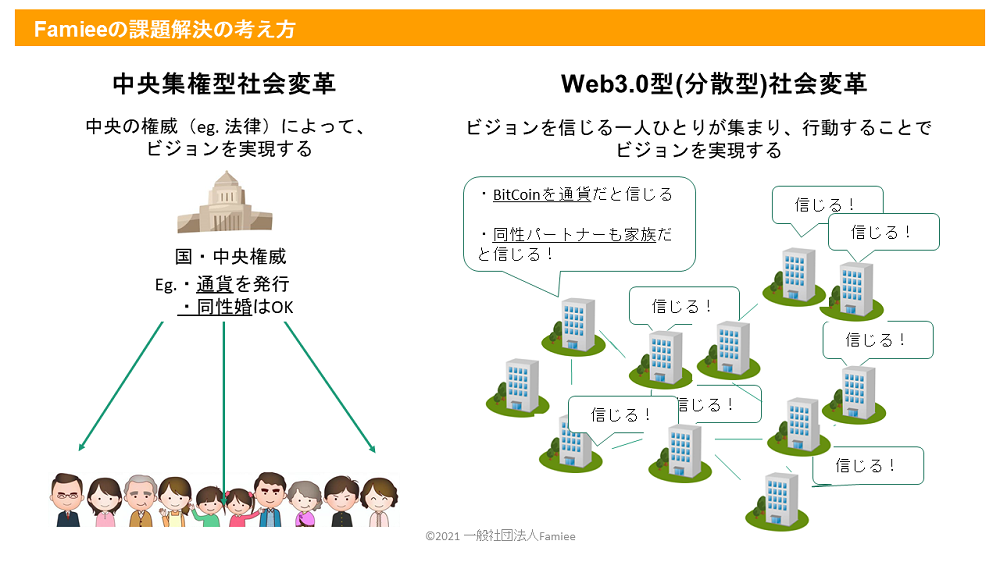

内山:Famieeの活動は、まさにWeb3的な方法で社会変革を起こしていると考えています。どういうことかというと、通常、社会を変革をしようとすると、中央の国家であったり政府による法律の制定や改正が必要になります。これが中央集権的な社会変革です。

これに対して、Web3的な社会変革、これを私は分散型社会変革と呼んでいるのですが、これはある実現したいビジョンを信じる人たちがわさわさと集まってきて、それぞれが今できることを実行していく。その活動が広がっていくことで、いつの間にか社会変革が起こってしまっているという変革の仕方です。

例をあげると、本来通貨というものは国家や政府が発行するものです。したがって、世界通貨を発行するには、世界政府のような存在が必要ですし、仮に世界政府が存在したとしても、世界通貨発行のための意思決定を世界政府にさせないといけません。これは現実的ではないですよね。

一方、ビットコインを考えてみましょう。ビットコインはもともと、Satoshi Nakamotoという正体不明の人物が、こういう仕組みがあればデジタル通貨を実現できると言って、論文として発表したのが始まりです。その論文が一種のビジョンとなり、そのビジョンを信じる人達がビットコインのシステムを改善し、サーバをつなぎはじめ、それが広がって、いつのまにか中央集権的社会変革では実現することが不可能な、世界通貨と言えるような存在にまでなりました。

また、同性婚を例に考えてみましょう。同性婚を実現させようとすると、通常は、国会の承認によって法律を変えないといけません。これにはもの凄い時間がかかりますし、実現が見込めないこともあるでしょう。

ところが、同性カップルでも家族として認められるべきだというビジョンがあり、そのビジョンに賛同する企業や自治体が、自分たちができる権限範囲の中で、同性カップルを家族として認め、家族向けサービスを提供し始め、そういう企業や自治体の輪がどんどん広がっていったと想像してみてください。

そうするといつの間にか、同性カップルの人たちも家族として認められる社会が実現していくんです。そして最終的には、このムーブメントが中央の政府までをも動かすのです。これがWeb3的な、分散型社会変革です。

Famieeはまさに、同性カップルを始め、多様な家族のカタチが認められる社会を実現したいというビジョンのもと、企業や自治体、そして何より当事者の方々の参画を得ながら、一歩一歩社会を変えるムーブメントを起こしています。法律という中央集権的な仕組みを変えるのではなく、まずはFamieeのコミュニティから新しい価値観を発信し、共感の輪を広げていく。これがWeb3時代の社会変革の在り方だと思うのです。