株主の皆様へ|Web3関連事業の事業戦略について

目次

(01)はじめに:Web3市場への挑戦とこれまでの歩み

(02)Web3関連事業のスタンス:持続的成長を支える独自の事業モデル

(03)沿革:社会実装に向けた取り組み

(04)現在の事業領域:安定収益と拡大を両立する事業ポートフォリオ

(05)ホットリンクグループの独自性:2018年からの挑戦と他社にない実装アプローチ

(06)結論:Nonagonを核に、Web3×AI×データの融合へ

(01)はじめに:Web3市場への挑戦とこれまでの歩み

近年、上場企業によるビットコイン購入や暗号資産の保有を通じて、財務戦略や株主価値向上を図る取り組みが広がっています。

その一方で、ブロックチェーンに関わるアプローチは多様化しており、企業ごとに注力する領域も異なります。

ホットリンクグループは、グループ会社のNonagon Capital(以下Nonagon)を中心に、2018年から一貫してWeb3を「研究・投資・事業」として社会に実装する取り組みを進めてきました。単なる暗号資産投資ではなく、Web3エコシステムと連携しながら、ブロックチェーン技術を活用したサービスや仕組みの展開に重点を置いています。

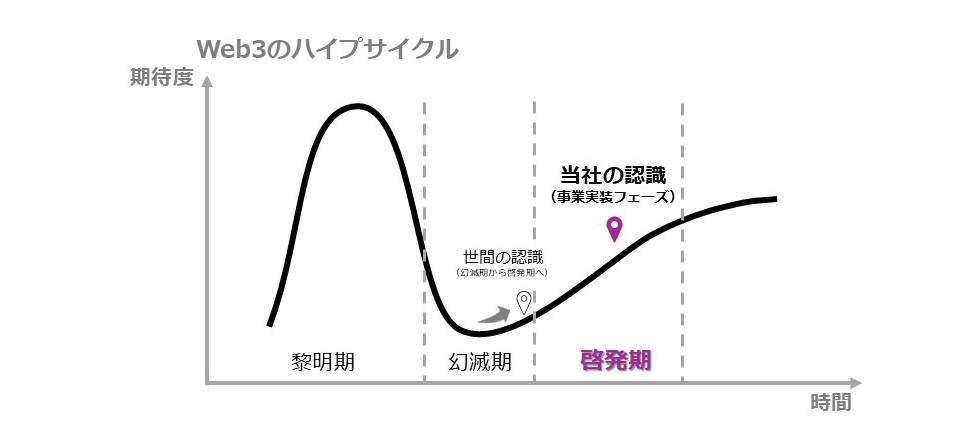

私たちはWeb3の現在地を「幻滅期」ではなく「啓発期」にあると捉えています。価格変動や一部事業の撤退を背景に「期待と現実のギャップ」が語られることもありますが、むしろ今こそ事業創出と実装を本格的に進める好機だと考えています。実際、世界では新しいユースケースが次々に立ち上がり、インフラ技術も着実に成熟しつつあります。投資で得たグローバルな知見を活かし、SNSマーケティングやデータ事業と掛け合わせることで新しいサービスを生み出し、多くが「幻滅期」にとどまる中で一歩先の「啓発期」へと踏み込み、Web3を持続的な事業として定着させる準備を整えています。

ブロックチェーンへの挑戦は2018年から始まりました。当初から大切にしてきた視点は「技術をいかに社会に役立てるか」というものです。データの透明性を高めるブロックチェーンの特性や、トークンを用いたインセンティブ設計、DAOの仕組みは、SNSやデータビジネスと結び付けることで新しい価値を生み出す可能性を秘めています。こうした点に早くから注目し、研究支援、社会課題解決型プロジェクト、海外投資を通じて実践を重ねてきました。

本ホワイトペーパーでは、過去7年間にわたる当社のWeb3への挑戦を振り返り、その具体的な成果と現在の事業領域を整理します。

ホットリンクのWeb3事業は「新しいインターネットの仕組みを研究する」だけでもなく、「投資リターンを追う」だけでもありません。研究・投資・事業化を一体で運営し、社会実装へつなげる取り組みです。ここにこそ、私たちがWeb3を「事業」として運営している本質があります。

(02)Web3関連事業のスタンス:持続的成長を支える独自の事業モデル

Web3に対するホットリンクグループの基本的な考え方

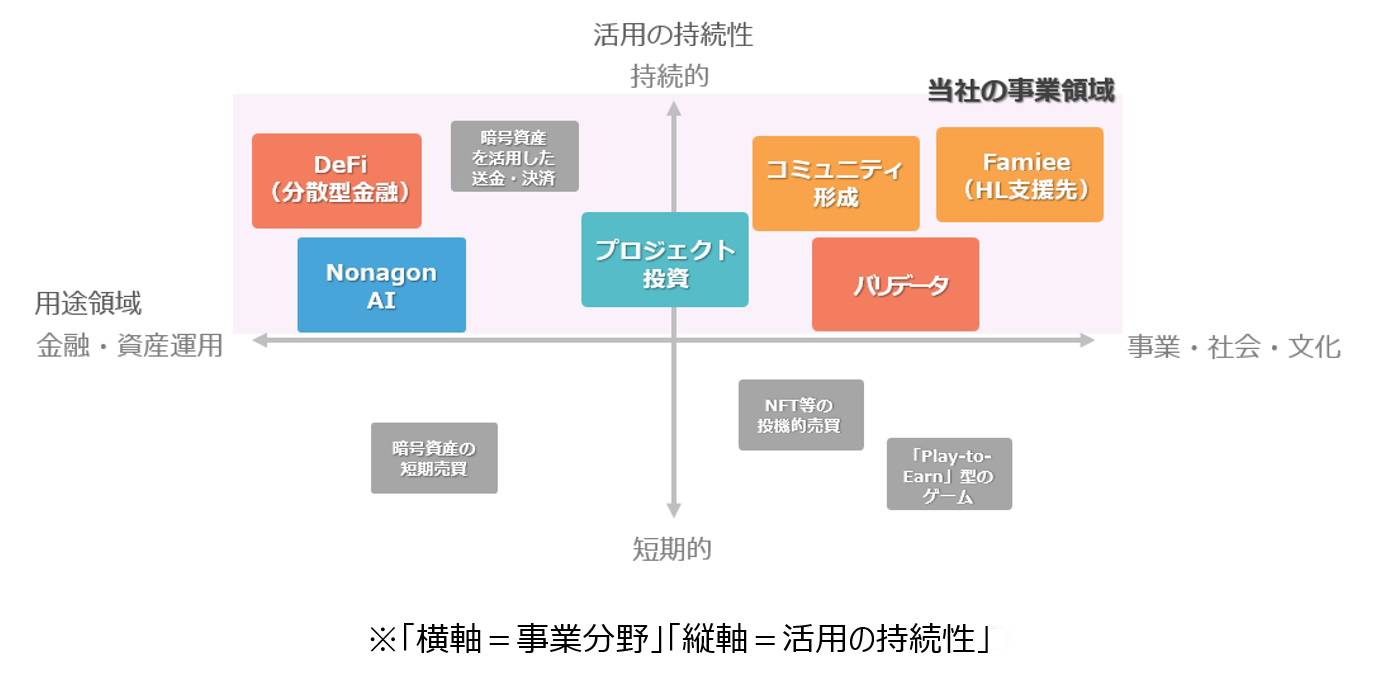

Web3には、資産運用を軸とした金融的アプローチから、技術を活用した社会的・事業的アプローチまで、多様な形があります。一般的には「短期の売買」「高いボラティリティ」といった投機的なイメージが強いのも事実です。

しかし当社は、Web3を単なる投資対象としては捉えていません。ブロックチェーン技術、トークン設計、DAOの仕組みを実際の事業に取り込み、持続的なサービスやソリューションを生み出すことを中心に据えています。そして、その成果を社会実装へとつなげることを目指し、すでに具体的なプロジェクトを展開しています。

つまり、当社にとってWeb3は「価格変動を追う市場」ではなく、「新しいインフラを築く事業領域」であり、投機ではなく実効性のある事業として位置づけています。

Web3関連事業の確立に向けた循環モデルの構築

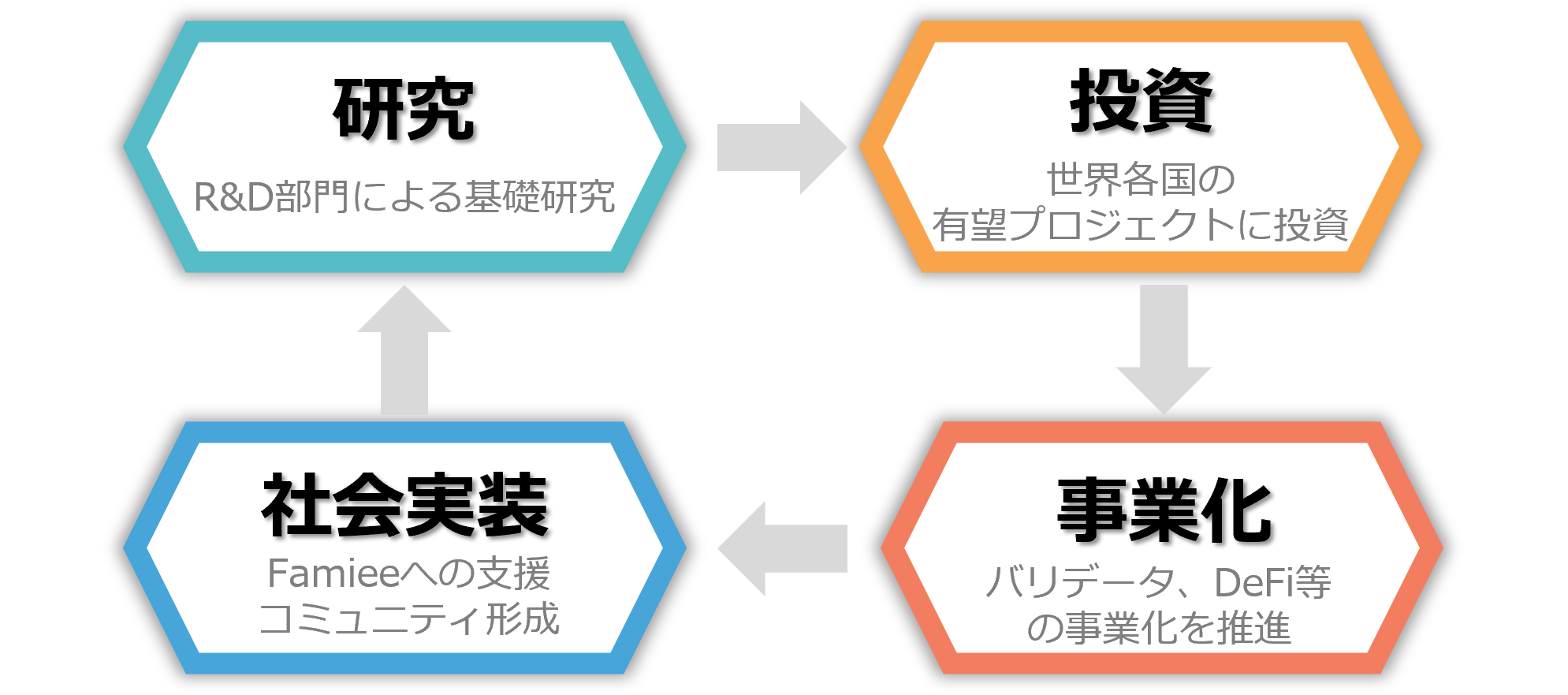

当社はWeb3関連事業において「研究→投資→事業化→社会実装(目標)」という循環モデルを構築しています。

『投資活動で得られた知見は研究や事業開発に還元され、さらに事業の成果が次の投資や研究を支える』、このサイクルを短期間で迅速に回せることこそがWeb3関連事業の独自性です。

まず、R&D部門による基礎研究を通じて新しい技術やユースケースを探索します。その成果をもとに世界各国の有望なWeb3プロジェクトへ投資し、最先端の知見を獲得します。得られた知見は自社のDeFiやバリデーターといった実運用に展開され、収益機会を創出するとともに、国内企業への導入支援や社会課題解決型プロジェクトにも活かされています。

そして、この循環モデルにおける「社会実装」の実例として、当社が支援する一般社団法人Famieeをご紹介します。Famieeは、多様な家族形態が当たり前に認められる社会の実現を目指し、ブロックチェーン技術を活用して「家族関係証明書」を発行しています。この証明書は、制度的に家族と認められないパートナーシップを社会的に可視化し、企業や団体が福利厚生制度、住宅ローン、生命保険、医療同意など、家族として認められるべきサービスを提供するきっかけとなります。

Famieeは営利目的ではなく、一般社団法人として社会的ミッションを掲げて活動しており、新しい社会制度の創出に向けたWeb3の社会実装モデルとして非常に注目されています。

一般社団法人Famiee公式HP:https://famiee.org/

こうして研究・投資・事業化・社会実装が互いに循環することで、短期的なリターンにとどまらず、持続的に成長し続けるWeb3エコシステムの構築を可能にしています。

知見を活かした投資と有望プロジェクトの台頭

Web3領域における投資を、リターン獲得の手段だけではなく、社会実装の可能性を見極めるための戦略的活動として位置づけています。特に「社会実装につながるかどうか」を投資判断の重要な軸とし、単にコミュニティ内で完結するサービスではなく、社会や産業の仕組みと接続しうるスタートアップへの投資を積極的に進めてきました。

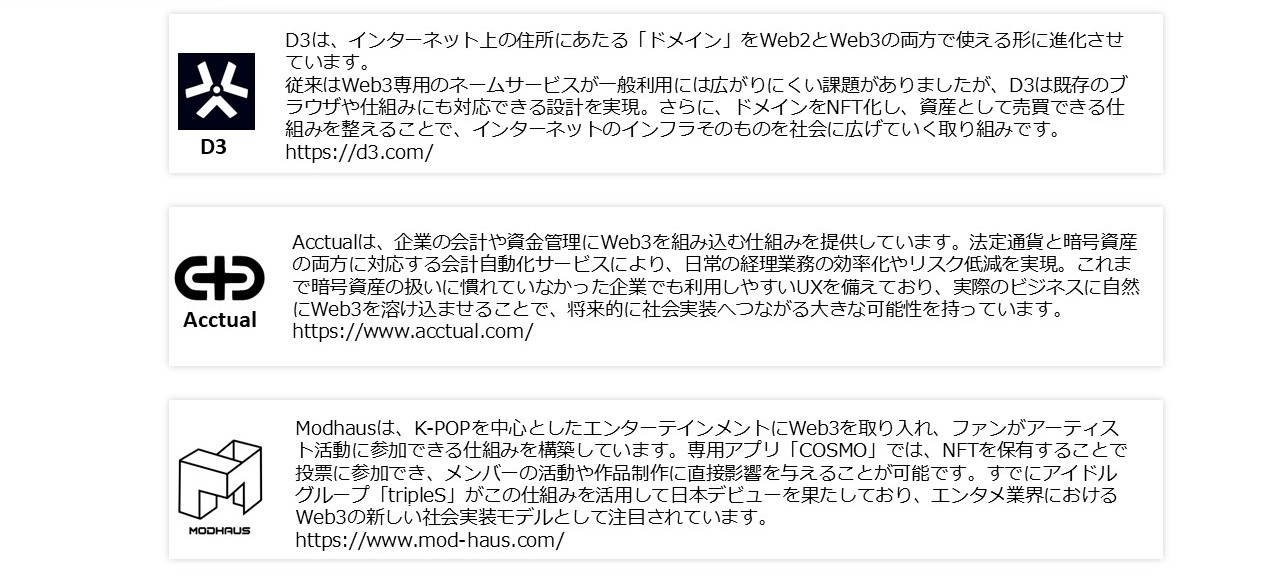

これまでに15社への投資を実行し、その過程で各プロジェクトの実効性や市場適合性を精査してきました。その結果、すでにいくつかの案件が事業として大きな進展を見せ始めています。なかでも特に有望と評価しているのが以下の3つのプロジェクトです。

D3:Web2とWeb3両方で利用できるドメインサービスを提供し、インターネットの基盤そのものを進化させる。

Acctual:法定通貨とステーブルコインを含む暗号資産双方に対応する国際送金会計自動化サービスを展開し、企業業務にWeb3を自然に組み込む。

Modhaus:K-POPファンがNFTを通じてアーティスト活動に関与できる仕組みを構築し、エンタメ領域でのWeb3実装を先導する。

これらの企業はいずれも、独自の技術やコミュニティ形成力を強みとし、社会や産業と接続する実効性を持つ点で共通しており、当社の投資戦略における「社会実装」を体現する存在です。各プロジェクトの詳細については、『グローバルWeb3スタートアップへの投資』セクションで改めて記載しています。

Web3事業環境の変化と当社の事業実装フェーズ:幻滅期から啓発期

Web3は、投機的な盛り上がりや急速な価格変動を経て、多くの事業撤退を伴う「幻滅期」を過ぎ、現在は「啓発期」に入りつつあります。短期的な話題性に依存するのではなく、持続的に利用できるユースケースやインフラ整備が注目され始めており、世界的にも事業実装の段階へと移行しつつあります。

米国ではすでにWeb3への関心が高まり、ステーブルコイン市場は急成長を遂げています。その中心を担うのがドル連動型の主要ステーブルコインであるUSDTとUSDCです。USDTは1,715億ドル(約25.37兆円)、USDCは743億ドル(約11兆円)に達しており、両者で世界のステーブルコイン市場の大部分を占めています。これらは国際的な送金や取引に幅広く活用され、グローバルな金融インフラの一部として定着しつつあります。

日本においても関心が高まりつつあり、日本円に連動したステーブルコイン「JPYC」が登場しました。流通総額は16百万ドル(約23.6億円)とまだ小さいものの、国内の実利用を見据えた取り組みが進められています。

こうした動きにより、国内外の規制や制度整備も進みつつあり、事業環境は今後さらに成熟していくことが期待されます。

当社では、こうしたグローバルな潮流を早くから見据え、Web3をガートナー・ハイプサイクルに当てはめると、「啓発期」にあると認識し、研究・投資を通じて事業実装のフェーズに踏み込んできました。これまでに蓄積した知見を活用し、DeFi、バリデーター運営による基盤貢献、コミュニティ形成によるプレイヤー連携、さらにAI(Nonagon AI)との融合など、複数の事業領域で具体的な展開を進めています。

(03)沿革:社会実装に向けた取り組み

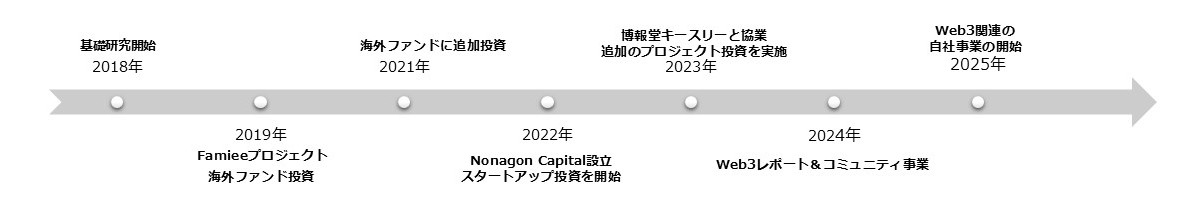

ホットリンクのWeb3関連事業は、2018年の基盤研究への参画を起点に、社会課題解決、海外投資、そして事業化へと段階的に発展してきました。

|

年 |

内容 |

|

2018年 |

・東京大学「ブロックチェーンイノベーション寄付講座」にメインスポンサーとして参画。黎明期から基盤研究に関与。 |

|

2019年 |

・「Famieeプロジェクト」発足。ブロックチェーンを用いた家族証明を社会実装し、イーサリアム財団の助成対象に採択。当社は資金面・技術面で支援。 |

|

2021-22年 |

・gumi cryptos、Shima Capitalなど海外Web3ファンドに出資。 |

|

2022年 |

・合同会社Nonagon Capital設立。国内外のスタートアップ投資を開始。 |

|

2023年 |

・年間8件のプロジェクト投資を実施。 |

|

2024年 |

・大企業向けWeb3レポート&コミュニティ事業の「Nonagon Connect」を開始。 |

|

2025年 (予定含む) |

・暗号資産(SOL)を保有しWeb3事業に活用。 |

(04)現在の事業領域:安定収益と拡大を両立する事業ポートフォリオ

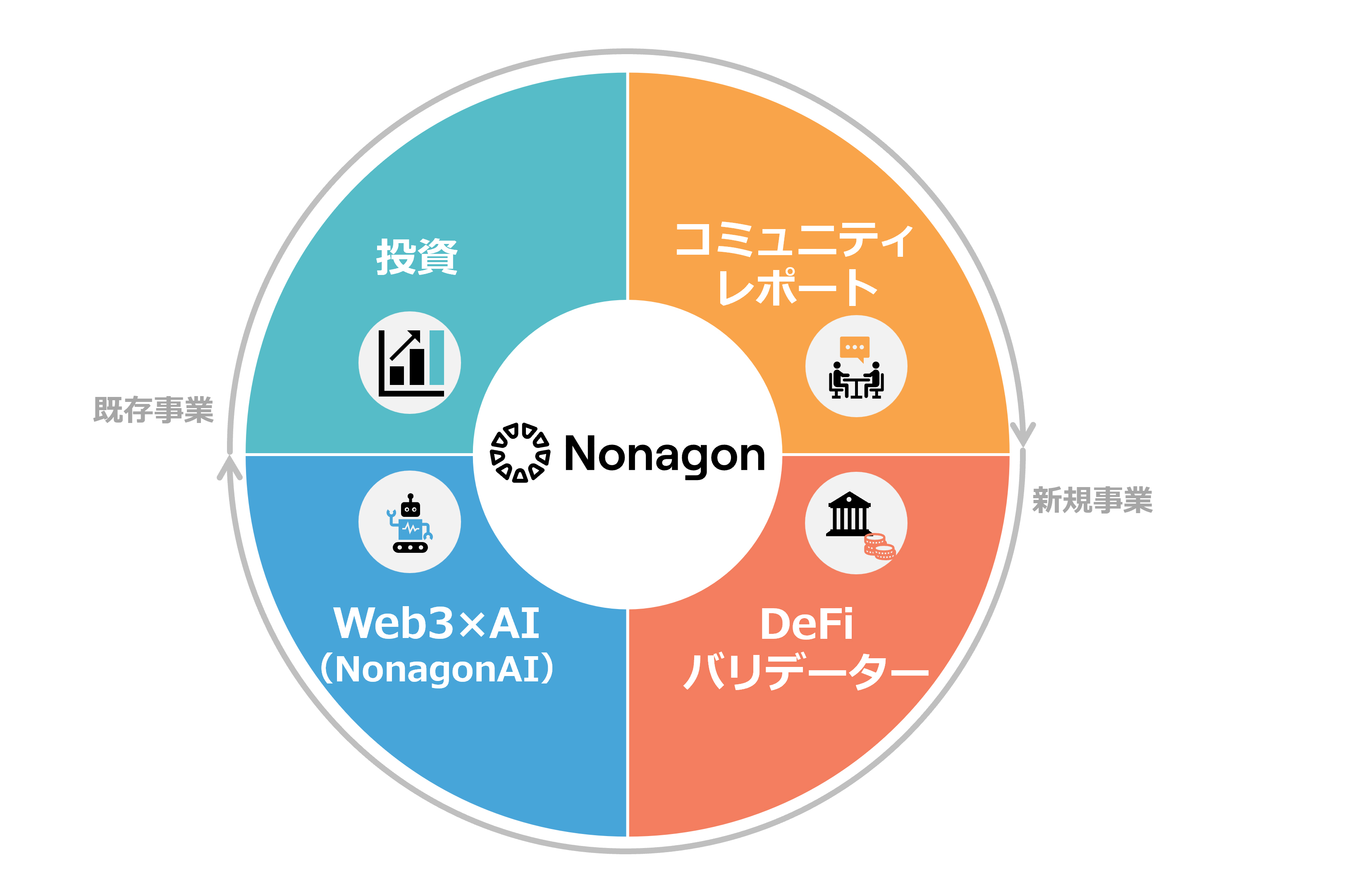

当社のWeb3関連事業は、事業化・社会実装を前提に展開しています。投資を通じて最前線の知見を獲得し、それをレポートやコミュニティ活動で社会に還元。さらに、DeFi・バリデーター運用やAI領域(Nonagon AI)に踏み出すことで、国内外のWeb3エコシステムの成長に貢献しています。

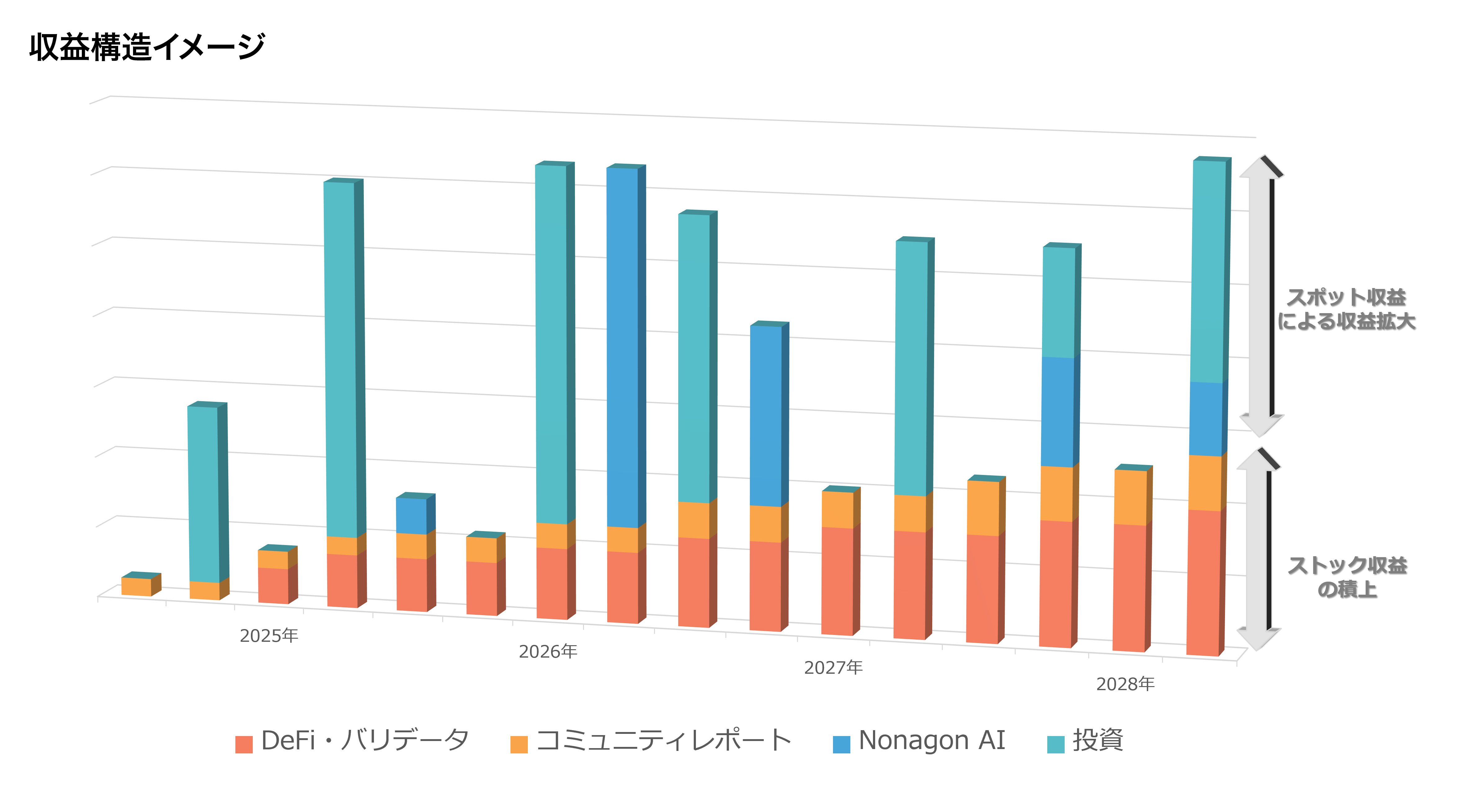

特に、DeFi・バリデーター運用やコミュニティ&レポートサービスはストック収益として安定的な収益基盤を形成します。一方で、Nonagon AIで発見した有望トークンの売買や、プロジェクト投資のEXITによる利益確定はスポット収益を生み出します。これにより、安定収益と成長機会を組み合わせ、持続可能な収益拡大を実現する事業モデルを構築しています。

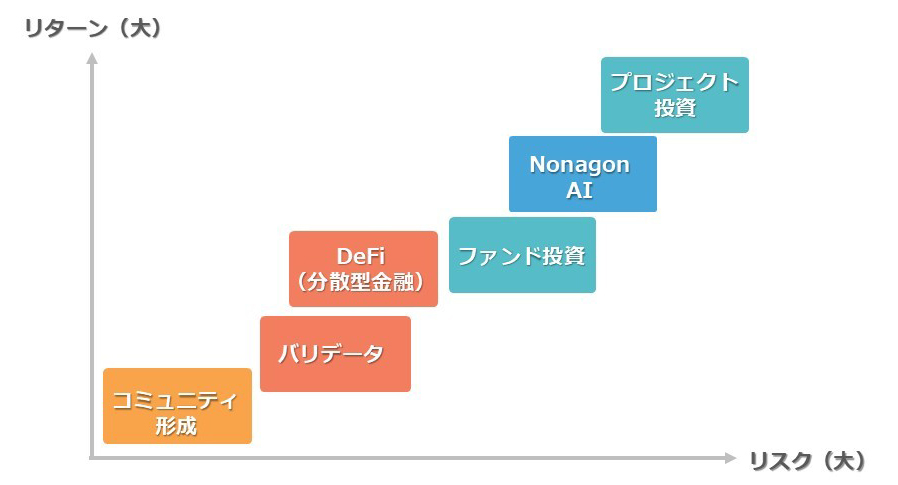

さらに、各領域はリスクとリターンの特性が異なります。ローリスク・ローリターンのバリデーターやDeFi、継続的な収益を生むコミュニティサービスに加え、Nonagon AIやグローバルスタートアップ投資のようにハイリスク・ハイリターンの領域も取り込むことで、リスク分散と収益機会の拡大を同時に実現しています。

ここからは、具体的なWeb3関連事業の各事業説明です。

投資事業(Nonagon Capital)

■グローバルWeb3スタートアップへの投資

ここに至る前の「知見を活かした投資と有望プロジェクトの台頭」でも触れましたが、当社の投資は単なる資金運用ではなく、社会実装につながる可能性を見極めることを重視しています。投資先を選定する際には、①技術の独自性、②コミュニティ形成力、③実社会との接続性を重視し、短期的なリターンではなく中長期的に社会や産業に浸透する力を評価軸としています。

これまでに15社への直接投資を実行しており、その中でも特に有望と評価しているのがD3、Acctual、Modhausの3プロジェクトです。以下に詳しくご紹介します。

これら3社はいずれも独自の技術やコミュニティ形成力を強みとし、Web3を社会や産業の仕組みと接続する可能性を具体的に示しています。当社は資本関係を通じて単なる資金提供にとどまらず、事業戦略やプロダクト開発に関する知見を共有し、国内外でのネットワーク拡大につなげています。

また、直接投資に加えて、ホットリンクグループ全体ではWeb3関連プロジェクトに分散的かつ間接的に投資できるファンドにも参画しています。ファンド投資は、個別案件に比べてリスクを抑えつつ幅広い案件にアクセスできる点が特長であり、当社ポートフォリオ全体の安定性向上に寄与しています。

■投資活動自体をリサーチ機能として活用

投資活動をリサーチ機能としても積極的に活用しています。投資先企業からは、事業や取り組みに関する知見、さらには市場の変化に関する一次的な情報が得られます。こうした情報は外部調査では得られないリアルタイム性と具体性を備えており、自社の分析力や事業開発力を高めるうえで大きな価値を持ちます。投資を通じて集まる知見を体系的に蓄積し、戦略立案や新規事業の検討に活かすことで、当社の投資活動は同時に情報収集と事業インテリジェンスの中核的な機能を果たしています。

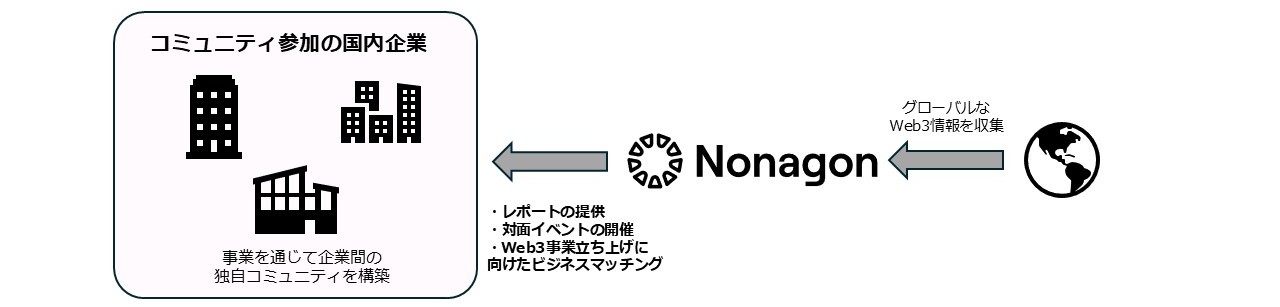

コミュニティ&レポート(Nonagon Connect)

Web3関連事業では、得られた知見を社会に還元し、国内外のプレイヤーをつなぐことを重視しています。そのため、投資や協業を通じて収集したグローバルな情報を整理・体系化し、レポートとして発信しています。これにより国内企業が海外の動向を把握しやすくなり、Web3実装に向けた意思決定を支援しています。さらに、単なる情報提供にとどまらず、交流や協業を促すコミュニティ形成を進め、投資や事業活動と補完し合いながらWeb3エコシステムの発展を支える基盤的役割を果たしています。

DeFi(分散型金融)運用

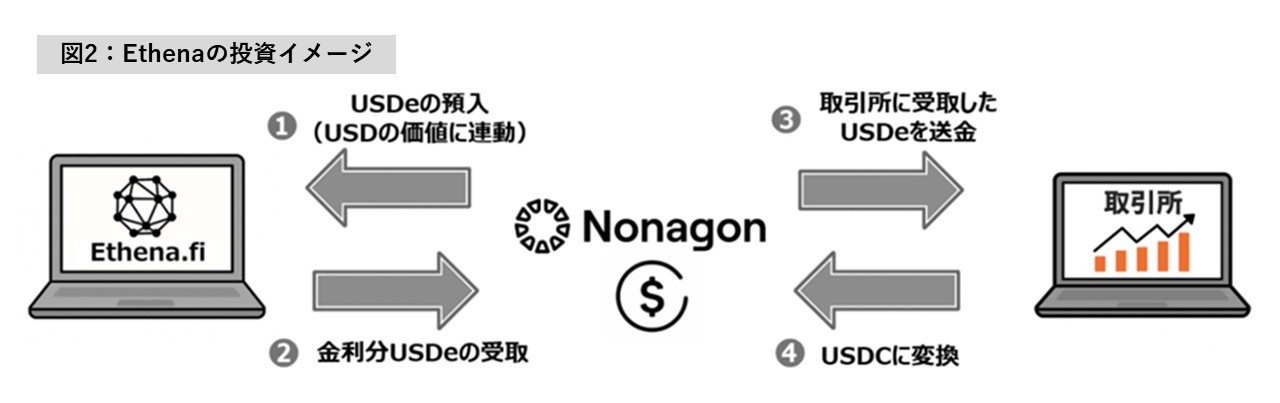

DeFi運用では、ステーキングやレンディングの仕組みを活用し、収益獲得に取り組みます。特にDeFiは従来の金融システムを補完・拡張し得る領域として大きな成長が期待されており、当社としてはリターンを年率5〜10%程度と想定しています。安定的な収益性に加えて、新しい金融サービスやユースケースを生み出せる可能性があり、最も注力する分野のひとつです。長期的な事業拡大の基盤となると考えています。(図1)

その具体的な実践として、グループ会社Nonagon Capitalは、Web3関連事業の成長加速と財務戦略の高度化を目的に、米ドル連動型の新興ステーブルコイン「USDe」を用いたDeFi運用を開始しました。第一弾では、DeFiプロトコル Ethena.fi を通じてUSDeの運用を開始しました。今後は投資額を順次拡大し、総額4百万ドル(約6億円/150円換算)規模まで運用を広げていく計画です。USDeはUSDTやUSDCに比べて歴史は浅いものの、世界のDeFi市場で急速に存在感を高めており、大手プロトコルでの活用も広がりつつあります。(図2)

※関連資料:ホットリンクグループのNonagon Capital、ステーブルコインを財務戦略に位置付け、DeFi運用を開始

本取組は単なる資産運用にとどまらず、当社の財務戦略における中核施策として位置づけています。潤沢な自己資金を原資に、財務健全性を維持しながら資本効率の改善を図り、従来の銀行預金や短期国債では得られない収益機会を確保していく考えです。また、ステーブルコインを基軸にすることで、暗号資産市場特有の高いボラティリティを回避しつつ、安定性と流動性を確保した新しい資金運用モデルの構築に取り組んでいます。

さらに、この運用で得られる知見は、自社のWeb3関連事業やデータビジネスに還元され、事業シナジーを高める役割を担うことが期待されます。DeFi運用を新たな収益エンジンとして確立することで、株主価値の拡大につなげていく考えです。

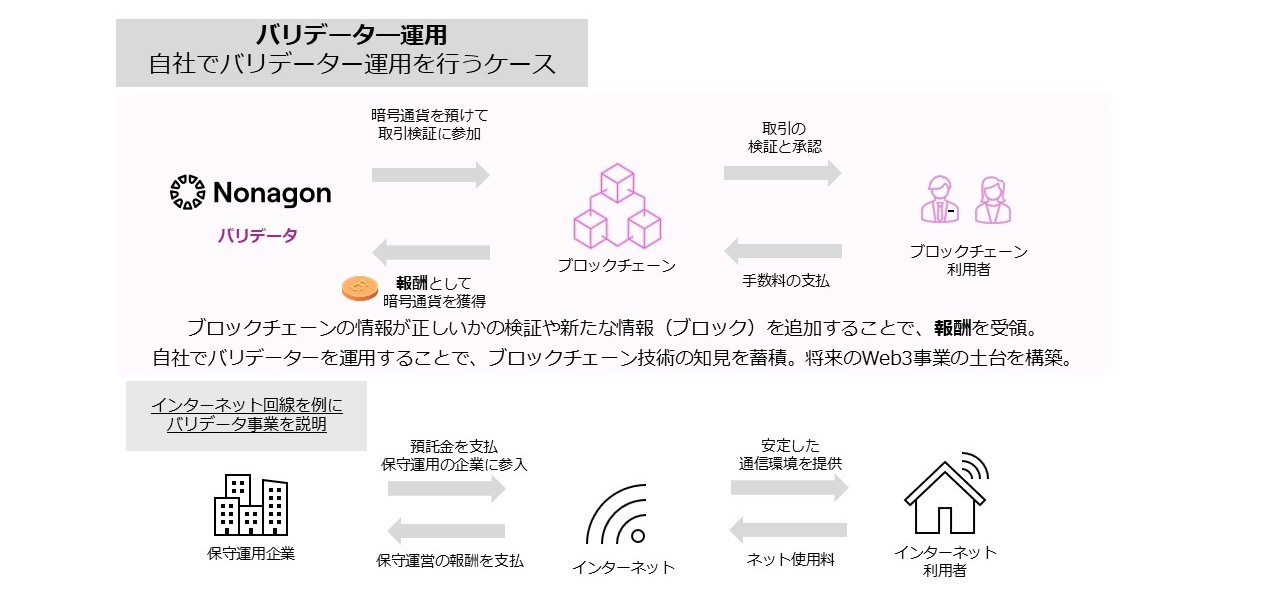

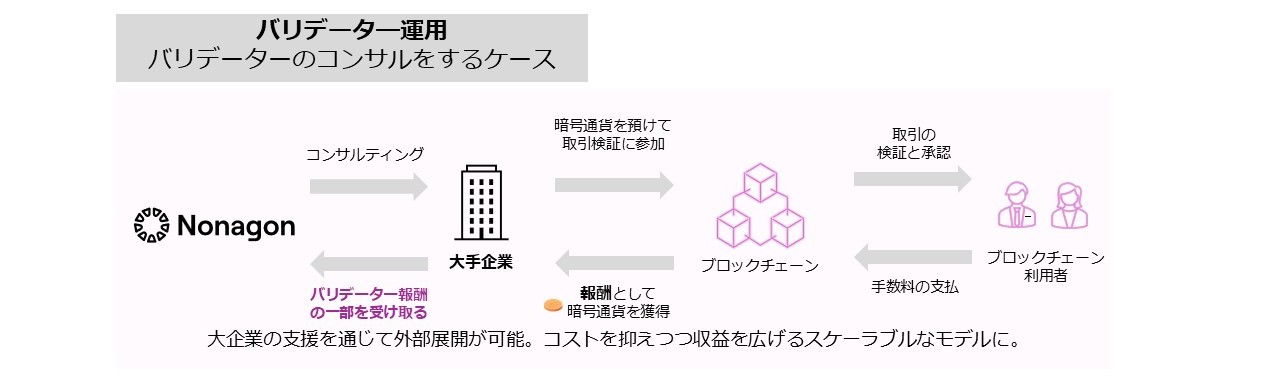

バリデーター

自社でノードを運営するバリデーター運用を実施しており、ブロックチェーンの安定性とセキュリティを支えると同時に、ブロック生成や取引検証の報酬から継続的なキャッシュフロー獲得を目指しています。

通常のバリデーター運用はステーキング用トークンの購入による価格変動リスクを伴いますが、当社はブロックチェーン開発元と連携することで、リスクを抑えつつ安定的な運用を目指しています。

※関連資料:ホットリンクグループの Nonagon Capital、バリデーター運用を本格的に開始

自社バリデーター運用

バリデーター運用に参画すること自体が、ブロックチェーン開発元やコミュニティとの関係構築につながると考えられます。その中で得られる知見やネットワークは、新規事業開発や協業機会の基盤となり、短期間での黒字化の可能性を高めます。こうした経験を活かし、当社は国内大手企業に対するバリデーター運営支援・コンサルティングサービスへと展開していきます。

バリデーター導入支援コンサル事業

当社は東大博士号取得メンバーを中心とした専門人材により、社内で完結できる運営体制を整備しており、このノウハウを活用して、Web3関連事業に参入したい企業へ、バリデーター導入支援コンサル事業を実施します。

このように、Nonagon Capitalのバリデーター運用は「自社による収益創出」と「企業支援による基盤貢献」を両立する将来性の高い取り組みであり、当社Web3戦略の中核を担うものと位置づけています。

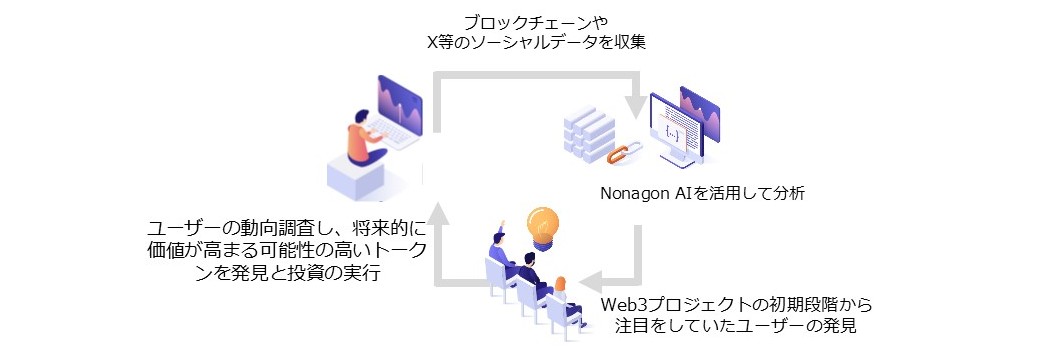

Web3×AI(Nonagon AI)の活用と実証

Web3関連事業では、暗号資産を投機対象ではなく、事業利用や実証実験のためのリソースとして扱っています。特に「Nonagon AI」は次世代のブロックチェーンであるSolanaを基盤として動作する仕組みであり、その特性を活かすため、必要に応じて必要量のSolanaを保有し、事業横断的に活用していきます。Solanaを選定する理由は、低コストかつ高速処理という特性に加え、今後のWeb3インフラ拡大を見据えた基盤整備としての意義があるからです。

Nonagon AIは、投資やコミュニティ活動を通じて得られる膨大なWeb3データをAIで解析し、リスク検知や市場インサイトを提供します。ブロックチェーン上のトランザクションを収集し、短期間で急騰したミームコインやトークンを特定するほか、投資家の売買行動や収益状況まで学習可能です。これにより、成功した投資行動のパターンを抽出し、「コピートレード」戦略にも応用できる仕組みです。

このように、Solanaの活用は投機目的ではなく、Nonagon AIを中心としたWeb3事業の実証・実装を支える基盤整備であり、将来の事業展開や既存事業とのシナジー創出に直結する戦略的な取り組みと位置づけています。

※関連資料:ホットリンクグループの Nonagon Capital、新興トークンへの投資機会発見から売買までを自動化する「Nonagon AI」の本運用を開始

(05)ホットリンクグループの独自性:2018年からの挑戦と他社にない実装アプローチ

黎明期から続く一貫性

2018年の黎明期から研究・投資・事業化を止めることなく推進し、技術の可能性を社会実装へと結びつけてきました。

投資と事業を結ぶ循環

資金運用にとどまらず、投資で得た知見を事業に活かし、さらに事業成果を次の投資に還元する循環モデルを構築しています。

リスクと安定を両立するポートフォリオ

グローバルWeb3スタートアップへの投資など、ハイリスク・ハイリターンの領域に挑戦する一方で、DeFiやバリデーターといった安定的な収益源も確保しています。リスクと安定を組み合わせることで、バランスの取れた事業ポートフォリオを形成しています。

既存事業との融合

SNSマーケティングやデータ事業の強みを組み合わせ、他社にはない独自のソリューションを展開しています。グループ全体のシナジーによって、Web3の社会実装を加速しています。

(06)結論:Nonagonを核に、Web3×AI×データの融合へ

Web3関連事業のミッション・ビジョン

・ミッション

世界的にWeb3を普及させるプロジェクトを生み出す

~Build next billion Web3 users~

・ビジョン

投資と事業を両立し、世界でトップのWeb3総合企業になる

~To be the world's top Web3 builder~

ホットリンクグループは「Web3事業会社」として、研究・投資・事業化を三位一体で推進し、社会に持続的な価値を提供してきました。

Nonagonは「世界的にWeb3を普及させるプロジェクトを生み出す」というミッションを掲げ、その実現に向けて「投資と事業を両立し、世界でトップのWeb3総合企業になる」というビジョンを描いています。こうした長期的な目標のもと、今後もNonagonを第三の中核事業とすべく、Web3×AI×データの融合を進め、新しいインターネットの仕組みを現実のものとしていきます。

Appendix:主要コインの分類

本アペンディックスでは、暗号資産市場を理解するうえで基本となる主要なコイン分類(BTC、アルトコイン、ミームコイン、ステーブルコイン)について整理します。本文中の記載を補足する形で、一般的な特徴と代表例をまとめています。

ビットコイン(BTC)

2009年に誕生した世界初の暗号資産であり、市場の基軸です。中央管理者を持たない分散型ネットワークにより運営され、供給上限は2,100万枚と定められています。インフレ耐性を備えた希少性から「デジタルゴールド」と位置づけられ、資産の避難先としても注目されています。近年は機関投資家による保有も進み、国や上場企業の財務戦略に組み込まれる例もあり、その存在感は拡大しています。

アルトコイン(Altcoin)

ビットコイン以外の暗号資産の総称です。数千種類以上が存在し、市場の多様性を支えています。代表例として、スマートコントラクトを実装しDeFiやNFTの基盤となっているイーサリアム(ETH)、高速処理と低手数料を特徴とするソラナ(SOL)、世界最大の取引所エコシステムを支えるビルドアンドビルド(BNB)があります。アルトコインは「決済」「アプリケーション基盤」「取引所ユーティリティ」など、それぞれ独自の強みを持ち、ビットコインが担えない新しいユースケースを提供しています。

ミームコイン(Memecoin)

インターネットのジョークやコミュニティ文化を起点に誕生した暗号資産です。代表例はドージコイン(DOGE)とシバイヌ(SHIB)です。価格変動が激しく投機的な性質が強い一方、SNS上の話題や著名人の発言によって大きな市場を形成することがあります。最近では単なる「ネタ通貨」にとどまらず、DeFiサービスやNFTプロジェクトと連携し、コミュニティ主導でエコシステムを広げる試みも見られます。市場拡大のきっかけとなる「入口」としての役割も果たしています。

ステーブルコイン(Stablecoin)

法定通貨や資産に価値を連動させ、価格の安定性を確保する暗号資産です。代表例はUSDT(Tether)、USDC(USD Coin)、DAI(分散型ステーブルコイン)です。取引所での基軸通貨として利用されるほか、暗号資産市場の大きな価格変動から資金を退避させる手段としても機能します。DeFiにおいては担保や取引の基礎資産として不可欠な存在であり、規制面でも国際的に注目されています。ステーブルコインは「暗号資産におけるデジタルドル」としての役割を持ち、今後も市場基盤を支える存在であり続けます。

まとめ

暗号資産市場は、ブロックチェーンという基盤の上で資産のやり取りやアプリケーション開発が行われる構造を持っています。ブロックチェーン自体はまだ成長途上の技術であり、日々の改善と進化が続いています。

この基盤の上に、規制の変化や既存金融との相互作用が重なり、さらにミームコインに代表される独自のカルチャーやコミュニティ形成といったナラティブや投資家心理が加わることで、市場全体は非常にダイナミックに変化するエコシステムを形成しています。

当社は、既存の取り組みを深化させるとともに、こうした多様な変化に対応するための準備を進めており、今後の事業機会の拡大に備えています。