月刊アイ・エム・プレス

ソーシャルメディアは選挙キャンペーンをどう変えるのか?

第5回「選挙キャンペーンにおけるソーシャルメディアの役割」を寄稿いたしました

7月の参院選が終わった後、多くの報道機関が「ネット選挙不発」という趣旨の報道を行った。私はこれを、まったく本質を押さえていない見方であると受け止めている。そこで今回と次回の稿で、選挙キャンペーンをマーケティング視点でとらえ直し、そもそもネットに期待すべきポイントはどこにあるのか、また、今後のマスメディア・ソーシャルメディア・その他デジタルメディアが果たすべき役割は何なのかを示したい。

態度変容とそれにかかわる外部要因

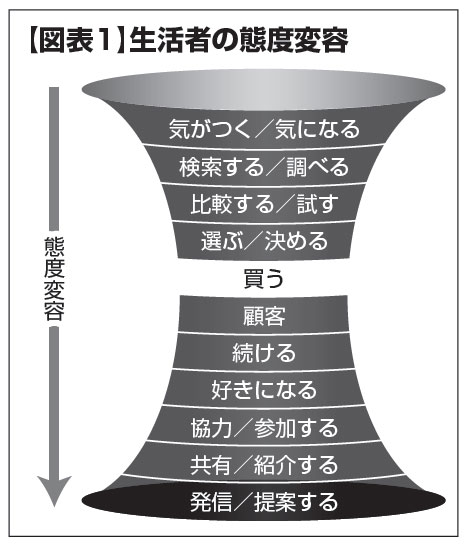

マーケティングの分野では、購買に至る生活者の態度変容やマーケティングのプロセスをファネルという形で表す。いろいろな表現の仕方があるが、そのひとつは図表1のようなものだ。このファネルに、選挙における有権者の心理・行動の変化を当てはめてみる。

通常の購買行動と異なる点は2つ。

- 「購買」という行為が「投票」という行為に置き換わる。

- 「投票」を義務と感じている人もいるため、ファネルの中を一定段階進んだ有権者のみではなく、

ファネルの入り口付近の関心の薄い有権者も含めた全員が投票する可能性がある。

※図表1の「生活者の態度変容」のファネルは、トランスコスモス・アナリティクス(株)のHP(http://www.trans-cosmos.co.jp/transcosmos-analytics/company/doublefunnel.html)掲載の図表をもとに作成したものです。

※図表1の「生活者の態度変容」のファネルは、トランスコスモス・アナリティクス(株)のHP(http://www.trans-cosmos.co.jp/transcosmos-analytics/company/doublefunnel.html)掲載の図表をもとに作成したものです。

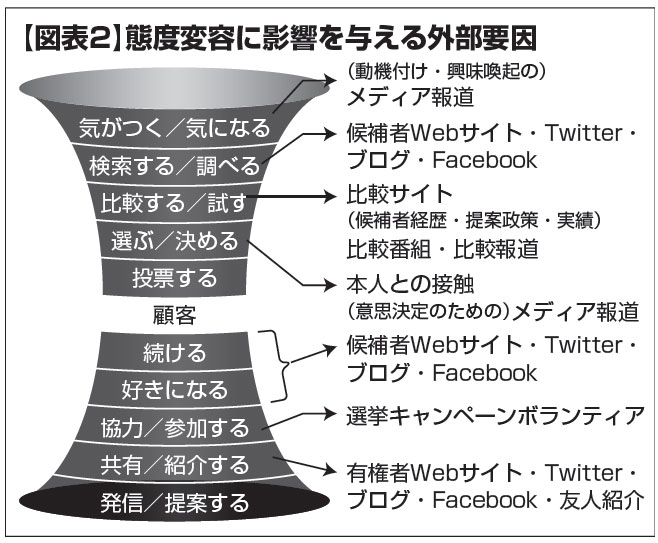

次に、ファネルの各段階で、どのような外部要因が関係するのかについてまとめてみた(図表2)。

簡単に説明しておく。まず、選挙に関して有権者が「気がつく/気になる」という段階は、選挙のことを知らない・気になっていない有権者に対して、今、どんな政策が論点になっていて、どんな党や候補者がいるかを知らせ、かつ、「投票した方がいいぞ」と動機付け・興味喚起を行うということ。それには有権者に対する「告知力」と「アピール力」が必要だ。そう考えると、手段としては、圧倒的な告知力のあるマスメディアが適しており、ソーシャルメディアがこの段階において発揮する効果は低いと考えられる。

一方、ある程度、選挙に対して動機付けされた有権者は、政策や候補者について調べようとする。

その際には、候補者のWebサイト・ブログ・Twitter・Facebook上の情報が役に立つ。

その後、誰に投票するか決めるまでの間には、「比較する」というプロセスが存在するのだが、これは今の日本に圧倒的に不足している要素だ。どの党・どの候補者が各論点に対してどういう意見を持っているのか、それぞれにどういう実績があるのかなど、投票する候補者の決定を支援する情報がまとまって存在していない。

さらに、「比較する」という段階から「選ぶ/決める」に至るには、有権者の背中を押す何らかのアクションが必要になると思われる。友人からの強い推薦や、実際に本人と接触するなど、単なる客観情報ではないものがあると良いだろう。

これらのプロセスを通過し、ある候補者に投票しようと決めた後、自分が投票するのみならず、自分の考えを友人などと共有し、かつその候補者に投票するように提案するという段階がある。この段階では、有権者はその候補者を勝たせるために自分が積極的に協力したいという強い欲求を持っており、ここに至るには、単にその候補者がほかの候補者に比べて良いというのみならず、その候補者が推進する政策やその候補者の当選に対して強い利害関係があるか、または、その候補者に対する純粋な愛情が必要だ。

※図表2の「態度変容に影響を与える外部要因」のファネルは、トランスコスモス・アナリティクス(株)のHP(http://www.trans-cosmos.co.jp/transcosmos-analytics/company/doublefunnel.html)掲載の図表をもとに作成したものです。

※図表2の「態度変容に影響を与える外部要因」のファネルは、トランスコスモス・アナリティクス(株)のHP(http://www.trans-cosmos.co.jp/transcosmos-analytics/company/doublefunnel.html)掲載の図表をもとに作成したものです。

ソーシャルメディアへの誤った期待

多くの報道機関や議員・党が当初ネット選挙解禁に対して抱いていた妄想ともいうべき期待は、

- ネット選挙解禁によって投票率が上がる

- ソーシャルメディアによって、新規の支持者を獲得できるというものだった。

しかし、投票率が上がるかどうかは、実は、そもそも投票に対して強い動機や興味を喚起できるかどうかの問題である。そして、それに大きな影響を与えるのはマスメディアであり、また、政治そのものである。従って、ネット選挙が解禁になったから投票率が上がると考えること自体が、そもそも間違っているのだ。

また、ソーシャルメディアを利用した宣伝活動という点でいうと、ある候補者や政党に関して「検索する/調べる」という段階まで興味・関心を持った人がソーシャルメディアで公式アカウントをフォローするのであり、その候補者や政党が認知・関心を持たれていなければ、そもそもソーシャルメディアのアカウントがフォローされないので、情報を伝えようがないのだ。

本連載の第1回でも触れたことだが、繰り返すと、ネット選挙が解禁になったからといって、今まで告知できなかった多くの有権者への宣伝活動ができ、新規の支持者を獲得できるようになるというのは、誤った期待なのである。

“育成”には時間がかかる

では一体、ネット選挙解禁に何を期待するべきだったのか? ひとつには、興味・関心を持ち、候補者や政党のことを「検索する/調べる」という段階にある有権者にとっては、ソーシャルメディアを通じて、候補者や政党の生の意見が聞け、時には直接対話ができ、普段の活動をトラックできるということは大きなメリットだ。実際に私も、気になる候補者の街頭演説がいつ・どこであるのかという情報を、候補者や政党の公式アカウントをフォローしているだけで簡単に把握し、演説を聞くことができた。

また、ある候補者を「本当に応援したい!」という段階になった場合には、自分のソーシャルグラフに対して情報を簡単に伝達できるソーシャルメディアは有効なツールだ。

しかし、この段階まで有権者を育成するには、わずか3週間では難しい。ソーシャルメディアのみならず実際に本人との接触や、利害関係を明確にするなどの行為が必要であり、それにはそれなりの時間がかかる。今回の選挙では、ネット利用が解禁されたばかりで、かつ、選挙期間がわずか3週間足らずだったため、有権者がこの段階まで育成されるには時間があまりにも不足していたと言える。米国の大統領選の場合は、選挙キャンペーンが始まってから投票まで1年近くあるため、有権者を育成し、ファンにさせ、ソーシャルメディアを活用して応援してもらうことができるのだ。

選挙はこれで終わりではない。今回の選挙で公式アカウントをフォローしてくれた有権者とソーシャルメディアなどを通じてじっくりとコミュニケーションを取り、有権者を育成して、次回の選挙では友人・知人に推薦してもらい、その際にネットを十二分に活用してもらうのだ。そういう意味では、選挙キャンペーンにおいてソーシャルメディアが本当に力を発揮するのは、まさにこれからだと言える。

【内山幸樹氏プロフィール】Koki Uchiyama

1995年、東京大学大学院在学中に日本最初期の検索エンジン「NIPPON SEARCH ENGINE」の開発に携わる。1997年、東京大学大学院博士課程を中退し、在学中に創業にかかわった検索エンジンのベンチャー企業に専念。数々の先端的Webシステム開発を担う。2000年6月(株)ホットリンクを設立し、代表取締役社長に就任。検索エンジン、ソーシャルブックマークサービス、ブックマーク共有型検索エンジン、レコメンデーションエンジン、ブログ分析サービスなどのWeb2.0的先端サービスの開発を先導する。著書に『仮想世界で暮らす法(ブルーバックス)』『1時間でわかる図解WEB2.0』。デジタルハリウッド大学院客員教授も務める。